Pas de la Cavale, Mont des Fourches |

dernière crête de rive gauche du cours supérieur de la Tinée, au nord du massif de l'Argentera

La longue arête rocheuse qui court depuis la Crête de La Tour (Cime de Pelousette, Bonnet Carré), à l'ouest, jusqu'au Pas de la Cavale et au col de Pourriac, à l'est, correspond à la ligne de partage des eaux entre Ubaye et Tinée. C'est un crêt*, presque entièrement constitué par la succession stratigraphique autochtone de la couverture sédimentaire du massif cristallin de l'Argentera.

Il est à remarquer que cette couverture sédimentaire se caractérise par une grande minceur des calcaires liasiques et, plus haut, par une lacune presque totale du Crétacé inférieur (voire, localement, du Tithonique), sous les calcaires lités sénoniens. Mais on n'y observe jamais qu'une discordance angulaire faible, à angle aigu (voir les clichés les plus détaillés de cette page), et jamais d'indices d'un plissement anté-Sénonien qui serait comparable à celui du Dévoluy. |

image sensible au survol et au clic

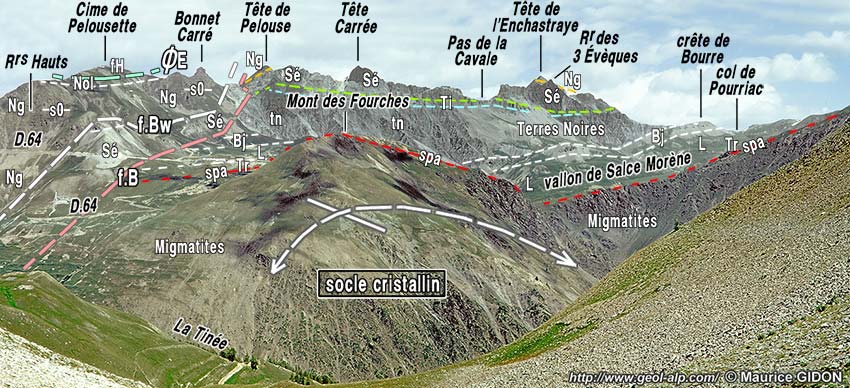

La crête la plus septentrionale de la Haute Tinée (crête de la Tour et du Pas de la Cavale), vue du sud depuis le col de la Colombière (au nord de Saint-Dalmas).

ØE = surface de charriage basale des nappes de l'Embrunais ; f.B = faille de Bousiéyas (cassure principale en rose).

Nol = olistostrome* terminant la sédimentation autochtone ; Ng = grès d'Annot (-s0- souligne la stratification horizontale du soubassement de la Tête de Pelousette) ; "spa" = surface de la pénéplaine anté-triasique (et grès triasiques la recouvrant).

C'est par un simple effet de perspective que le Mont des Fourches se profile devant les Terres Noires de l'arrière-plan : la "spa" y pend en effet vers l'arrière, selon l'inclinaison de l'axe de l'ample voûte anticlinale dessinée par cette surface.

|

Du côté sud-oriental cette crête domine, par une succession de falaises, les abrupts ravinés de la rive droite du large vallon de Salse Morène. Le cours aval du torrent qui draine ces pentes parallèlement à leur crête, en une large combe monoclinale, finit cependant par s'en éloigner, pour entailler le socle cristallin du massif de l'Argentera et se jeter dans la Tinée, 2 km en aval du hameau de Bouziéyas. Il isole ainsi l'extrême pointe nord-occidentale de ce socle, qui constitue la butte du Mont des Fourches.

image sensible au survol et au clic

Le vallon de Salse Morène, vu d'enfilade, du sud-ouest depuis le col des Fourches.

La surface de l'ancienne pénéplaine anté-triasique est largement dégagée par l'érosion en rive sud du vallon où l'on observe sa forme globale en voûte doucement plongeante vers le nord ; mais elle y est accidentée d'ondulations orientées NW-SE. Ces dernières s'amortissent au sein des cargneules et gypses triasiques et n'affectent pratiquement pas la série des couches mésozoïques de la rive nord du vallon.

L'érosion de ces couches triasiques a abouti à y ouvrir une combe monoclinale typique : elles y affleurent largement en raison de leur faible pendage mais sont masquées par un colmatage alluvial quaternaire qui est d’ailleurs ré-entaillé par l'activité de l'érosion actuelle.

|

image sensible au survol et au clic

Le versant SE du col de la Cavale, vu du sud depuis le vallon de Salse Morène.

Deux failles extensives mineures, délimitant un graben* et orientées presque N-S, encadrent le Rocher des Trois Évêques. Le Lias n'affleure que par pointements sous sa couverture d'alluvions glaciaires mais les gypses du Trias supérieur sont mis à nu par l'entaille du lit du torrent.

|

L'extrémité occidentale cette crête est affectée par la faille de Bousiéyas, d'ailleurs dédoublée en deux cassures parallèles qui sont orientées presque N-S et ont un fort pendage vers l'ouest. Le rejet vertical de cette cassure majeure consiste en un soulèvement de l'ordre du millier de mètres de sa lèvre orientale, ce qui amène, au Camp des Fourches, la surface du socle cristallin à être juxtaposée avec des couches déjà élevées de la succession des grès d'Annot.

image sensible au survol et au clic

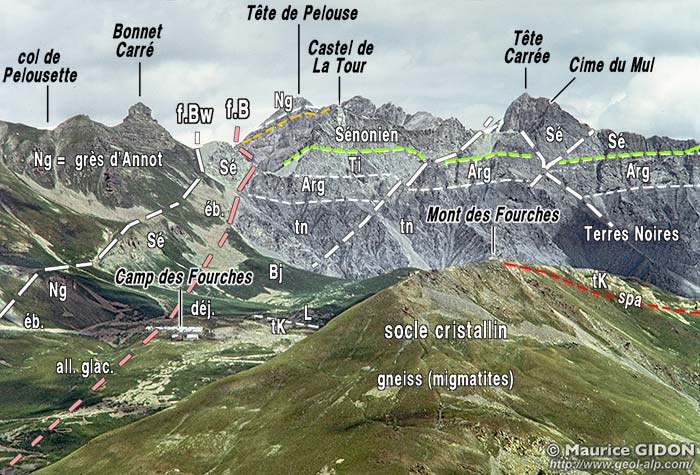

Le versant méridional de la Crête de la Tour, vu du sud depuis le col de la Colombière.

f.B = faille de Bousiéyas (cassure principale en rose) ; f.Bw = faille occidentale (annexe) de Bousiéyas ; "spa" = surface de la pénéplaine anté-triasique (et grès triasiques la recouvrant).

|

image sensible au survol et au clic

Le versant septentrional de la Crête de la Tour, vu du nord depuis le Lac de Pelouse (d'après un cliché de Frédéric D. (sic), site http://www.photos-provence.fr).

(vue symétrique de la précédente)

f.BE = faille de Bousiéyas orientale (cassure principale) ; f.Bw = faille occidentale (annexe) de Bousiéyas ; s0 = surfaces de stratification (noter la discordance du pendage des couches du Sénonien sur celles du Tithonique).

|

consulter

l'aperçu structural général sur les montagnes

de l'Ubayette

cartes

géologiques au 1/50.000° à consulter : feuilles

Barcelonnette et Larche.

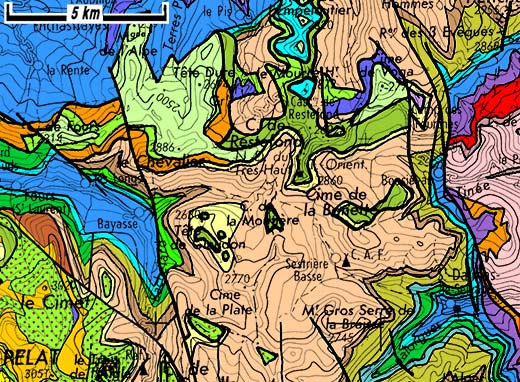

Carte géologique simplifiée

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

N.B. Les localités entre parenthèses appartiennent à une autre section du site et leur page s'ouvrira avec l'en-tête correspondant.

Aller à la page  d'accueil du

site

d'accueil du

site

Dernières retouches apportées à cette page le

29/12/19