Les Carroz, Arâches, Magland |

La partie moyenne de la cluse de l'Arve est dominée, en rive droite, par une falaise urgonienne continue, presque horizontale. C'est au dessus de ce rebord que la station des Carroz d'Arâches s'est développée, sur le replat déterminé par les marno-calcaires nummulitiques et sous les pentes boisées qui recouvrent le flysch gréseux nummulitique (Grès de Taveyannaz).

Au point de vue de la structure régionale les couches y dessinent une cuvette très ouverte qui correspond sans doute à la réapparition du large fond du grand synclinal du Criou de la coupe du Giffre et qui se prolonge par l'ondulation synclinale des alpages de Vormy, sur l'autre rive de l'Arve (voir la page "Romme"). L'axe de ce synclinal est nettement incliné vers le NE : c'est ce dont témoigne la différence d'altitude entre la sommet de la barre urgonienne sur la transversale de Magland, où elle atteint 1000 m en rive droite (Rochers des Gérats), contre 1600 m en rive gauche (Les Lays).

Du côté nord (à l'ouest d'Araches) cette extrême simplicité du plateau des Carroz masque en réalité des complications de détail qui affectent la partie plus basse de sa structure et que la coupe de l'Arve révèle à la faveur des falaises de sa rive droite (elles y sont bien visibles depuis le fond de vallée mais surtout depuis les pentes de rive gauche, depuis Romme et depuis les alpages de Vormy).

Entre Balme et Magland, l'examen de ces falaises met en évidence plusieurs grandes failles inclinées vers le SE, dont les valeurs de pendage sont proches de celles normales en cas de failles extensives. Ce sens de rejet est bien celui de celle du Sangle mais celle de Magland a par contre un rejet plutôt compressif, même si son pendage, très fort, n'est pas en accord avec un tel jeu. En outre leur tracé s'avère accidenté de ressauts qui sont dûs à ce que leurs surfaces de cassure sont recoupées par de courtes surfaces parallèles aux couches. Il faut y voir découpent ces cassures en tronçons qu'elles décalent en baïonnette, selon une vergence approximativement dirigée vers le nord.

Le cumul de ces décalages se traduit nécessairement par un cisaillement global dont l'effet complémentaire est de faire basculer vers le nord la surface de la cassure, atténuant notamment le pendage de celle du Sangle : ceci doit d'ailleurs suffire à expliquer le pendage très redressé de la faille des Gérats, initialement extensive mais pentée vers le NW, ainsi que celle de son prolongement inférieur, en dépit du fait que cette partie ait été reprise en chevauchement.

Cette analyse et l'interprétation qui en est donnée ci-dessus sont basées sur les travaux de J.L. PAIRIS (1977), qui ont mis en évidence le fait important que ces failles sont anté Nummulitiques. Ce fait est particulièrement flagrant pour la faille de Magland dont la lèvre méridionale (Rocher des Gérats) diffère de celle septentrionale (Rochers de la Balme) par un diminution importante de l'épaisseur du Sénonien, ce qui démontre son sur-haussement relatif avant le dépôt des calcaires nummulitiques.

|

Le chevauchement de Balme est une autre complication tectonique qui affecte la partie la plus septentrionale de la falaise urgonienne. Son existence s'inscrit aisément dans ce contexte interprétatif de cisaillement tangentiel vers le nord affectant la succession stratigraphique de rive droite de l'Arve et en confirme la pertinence.

Cet accident s'observe aisément le long du tracé de la route D.6 qui monte depuis le village de Balme vers Arâches. Il y suit le pied de la falaise du Sangle, dont la lame urgonienne chevauchante se termine quelques centaines de mètres plus au nord, sans atteindre le ravin des Rots par une zone de strates sénoniennes bousculées de façon confuse (voir le schéma ci-dessus).

Le chevauchement est disséqué par l'entaille de la chaussée : il y est très bien caractérisé par le fait que la barre urgonienne, disposée à l'endroit, y repose sur des couches plus récentes (nummulitiques) et par le pendage sub-horizontal (faiblement penté vers le nord) de la surface de cassure principale (la plus basse). On y voit en outre que son rejet s'amortit du sud vers le nord, du fait qu'il se partage là entre trois surfaces de cassure.

On trouvera ci-dessous une analyse interprétative plus récente, qui cherche à préciser le détail des déformations par glissement couches sur couches et à les suivre au sein de la pile de strates (notamment de l'Urgonien) de la rive droite de la vallée de l'Arve. Elle considère en quelque sorte ces surfaces comme autant de satellites du chevauchement de Balme. Mais elle propose une interprétation peu cohérente, en imaginant sous le nom de faille de Sales (au centre du cliché), une faille compressive oblique aux surfaces de glissement et indépendante de l'escalier des tronçons de la faille extensive ...

|

On reconnaît en tout cas sans difficulté, dans ce dispositif, le thème général de la déformation des failles extensives anciennes par un cisaillement à vergence nord-ouest, lequel est en outre illustré dans "geol-alp" par beaucoup d'autres exemples rencontrés dans les deux massifs des Bornes et de Sixt.

Le schéma cartographique de la vallée de l'Arve (voir ci-après), conforme à l'interprétation ci-dessus, est basé sur cette observation qui montre l'existence, sur les deux rives, de failles sub-verticales, d'âge reconnu comme anté- ou syn-Nummulitique, qui sont recoupées et transportées, du SE vers le NW, par des surfaces de chevauchements presque horizontales.

Cela aboutit évidemment à un entrecroisement assez complexe à démêler des accidents affectant les versants de la vallée, d'autant qu'une partie non négligeable de ce dispositif est masquée par le couvert ébouleux et végétal. D'autre part l'orthogonalité de la vallée par rapport aux lignes structurales porte à s'attendre à observer, d'un versant à l'autre, le même dessin des structures simplement inversé comme dans un miroir. Or ce n'est pas le cas et les correspondances entre ces deux versants ne sont pas évidentes (voir la page "Romme") . Cette différence entre l'aspect des coupes offertes par ces deux versants découle en fait de l'inclinaison générale des couches, qui pendent avec une inclinaison de près de 20° depuis la rive gauche en direction de la rive droite (600 m pour 2 km = 30% ) et des plongements axiaux qui en découlent. Cette pente a pour effet que la partie inférieure du dispositif structural, qui est visible dans les pentes inférieures de la rive gauche, est par contre cachée en profondeur, en rive droite, sous les éboulis et alluvions fluviatiles. Dans les basses pentes de la rive gauche l'importance des placages morainiques masque d'autre part assez largement les affleurements de leur substratum : tout ceci laisse finalement subsister pas mal d'incertitudes quant aux raccords entre les structures visibles sur les deux rives opposées. |

|

Les accidents, de différents

types, sont rangés ci-après dans l'ordre d'ancienneté

décroissante de leur formation : version plus grande |

|

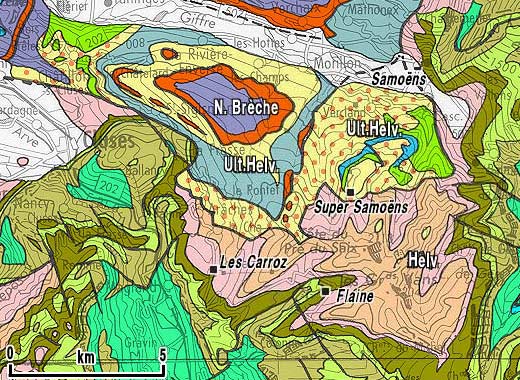

Carte structurale schématique des abords de la Cluse de l'Arve, montrant les rapports entre le massif de Platé

et la chaîne

des Aravis.

On notera

que ce schéma ne fait état d'aucun accident tectonique (faille

ou ensellement transversal aux plis) qui pourrait avoir été susceptible de diriger l'entaille fluviatile de la cluse de l'Arve. En effet on met fort bien

en corrélation les structures d'une rive à l'autre

et, de plus, la continuité entre les deux rives est absolue aux abords amont de Cluses.

(il est à signaler que l'interprétation adoptée sur ce schéma est

un peu différente de celle de la carte géologique au 1/50.000°

feuille Cluses, notamment en ce qui concerne le tracé des

accidents chevauchants et des tronçons de cassures masqués).

|

cartes

géologiques au 1/50.000° à consulter :

feuille Cluses

.

.

Carte géologique très simplifiée

de l'extrémité nord-ouest du Haut Giffre,

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M.Gidon (1977), publication n° 074.

|

|

|

|

| (Romme) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|