La Bérarde |

Le village de la Bérarde, souvent qualifié de "mecque de l'alpinisme en Oisans", est situé au confluent du torrent des Étançons avec le Vénéon sur les basses pentes de rive droite de cette rivière. Il est plus précisément situé au pied d'un vallonnement transverse, peu déclive, qui raccorde les fonds de talwegs de ces deux vallons, qui sont séparés par une dénivellation de 250 m. Le cours aval des Étançons franchit cette déclivité sans y creuser une gorge de raccordement : au contraire ses divagations anciennes y avaient revétu le bedrock d'alluvions glaciaires et torrentielles mélées. C'est ce tapissage, pourtant stabilisé depuis plusieurs centaines d'années, que le torrent a en grande partie remobilisé et qu'il a épandu en sortant de son lit, ravageant ainsi les constructions du village, lors de la nuit du 20 au 21 juin 2024.

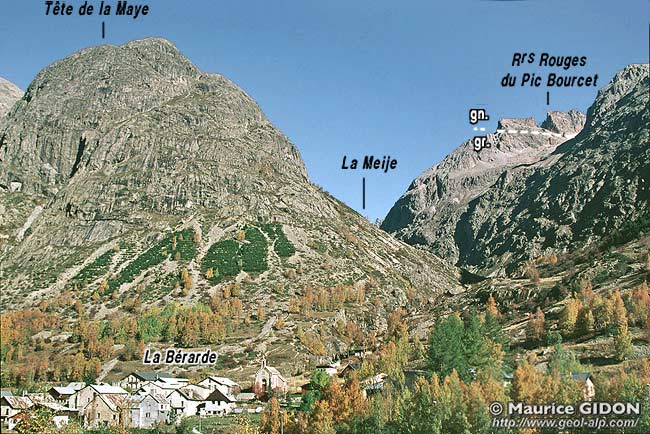

Le site de La Bérarde, au débouché du vallon des Étançons, vu du sud (l'extrême sommet de la Meije pointe tout juste dans l'enfilade du vallon amont des Étançons). Le relief de la Tête de la Maye, en grandes plaques dénudées, est typique du granite, ici arrondi en épaulements au flanc de l'ancienne vallée glaciaire. Le contact des gneiss qui coiffent le granite est uniquement visible 2400 mètres plus haut, sur la crête du Pic Bourcet, au dessus du cirque suspendu du Bourcet. |

Ce site se trouve au coeur du plus vaste pluton granitique* du massif, constitué par la masse du granite "albitique" de La Bérarde, que flanque vers l'ouest celle du granite "monzonitique" des Étages. Cet ensemble granitique est profondément entaillé par deux vallées N-S qui sont du côté méridional la vallée amont du Vénéon et du côté septentrional celle des Étançons (laquelle s'allonge sensiblement dans le prolongement septentrional de la précédente). En effet il y forme, jusque très haut, les abrupts des deux versants de la vallée, tandis que la chape de gneiss qui coiffe ce pluton est seulement conservée sur les hautes crêtes où ses restes se limitent souvent à un chapeau formant la pyramide sommitale des grands sommets. C'est en particulier le cas dans le vallon des Étançons où le toît du pluton est largement percé par l'érosion même sur les crêtes, notamment en rive ouest entre le Plaret et le Rateau inclus.

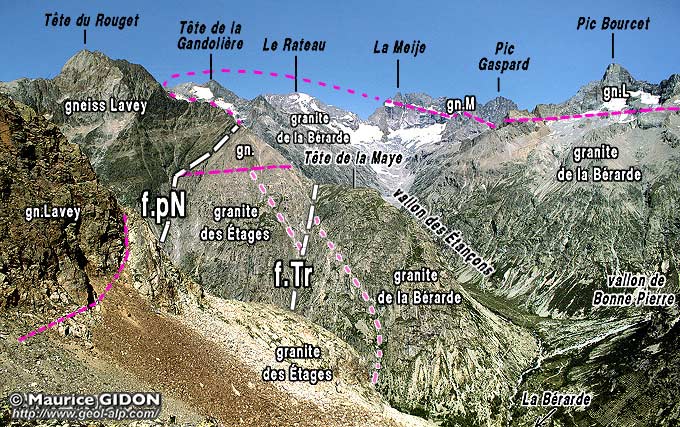

Le vallon des Étançons vu du sud, depuis l'arête nord-est de la Grande Aiguille de La Bérarde (ce cliché complète le précédent vers l'ouest et vers l'arrière-plan). Le toît du pluton* granitique est indiqué par une ligne de tirets rose-pourpre (son incurvation dans le ciel, entre Gandolière et Rouget, traduit seulement un effet de perspective dû à son plongement du nord-est vers le sud-ouest). Sur l'arête Rouget - Tête de la Maye cette surface est décalée par deux failles sub-verticales, celle de la Combe de Pierre Noire (f.pN) et celle de la combe de la Trapa (f.Tr), toutes deux à compartiment ouest abaissé ; la première se prolonge sur la rive opposée du Vénéon par la faille de la Grande Aiguille de La Bérarde (voir la page "Les Étages"). |

En amont sud de La Bérarde, la vallée supérieure du Vénéon porte de façon tout aussi nette les traces de son creusement par le glacier qui l'occupait sur un millier de mètres de haut à l'époque du Würm. En effet ses flancs sont très redressés et forment une ceinture d'abrupts dont le pied est tapissé de vastes cônes d'éboulis : ceux ci en se rejoignant d'une rive à l'autre en masquent le fond rocheux, certainement aplani en fond d'auge.

Ces abrupts font place vers 2500 m à des pentes moins déclives qui correspondent aux versants de la vallée avant son creusement par le fleuve de glace. La limite entre ces pentes et les abrupts du flanc de l'auge, que l'on désigne du nom d'épaulement*, ne correspond pas (sauf coïncidence) à un changement de nature de roche (de fait il se situe ici, le plus souvent, nettement en contrebas de la voûte du pluton* granitique). Elle indique plutôt la proximité de la surface du glacier à l'époque du maximum d'épaisseur (mais pas le sommet de la glace, d'ailleurs, car on trouve au des roches moutonnées orientées parallèlement à l'axe de la vallée nettement au dessus de l'épaulement).

L'existence du ressaut qui s'intercale, à La Bérarde, entre les vallons des Étançons de La Pilatte indique que le débit et la puissance érosive du glacier des Étançons devaient être à peine inférieurs à ceux du glacier de la Pilatte, ce qui correspond bien à la différence de taille de leurs bassins versants. En effet rien dans la nature des roches, très homogène et très similaire, ne saurait justifier par ailleurs cette dénivellation. (pour en savoir plus sur les reliefs liés aux glaciations voir le site Les Paysages Glaciaires). |

carte géologique au 1/50.000° à consulter : feuille Saint-Christophe en Oisans

|

|

|

|

| Les Étages |

|

|

|

|

|

|

|

|

La Bérarde |

|