| Microstructures des couloirs de

faille

|

Le plus souvent une faille n'est pas une surface plane, sans

épaisseur, mais se révèle jalonnée

par un coussinet de roche plus ou moins épais, qui constitue

un "couloir de faille", entre les lèvres de chacun

des deux compartiments en mouvement relatif. Sa largeur varie,

d'une faille à l'autre et d'un point à l'autre d'une

même faille, depuis un décimètre jusqu'à

quelques mètres pour les failles importantes.

Cette tranche de roche intercalaire est "broyée"

plus ou moins intensément car il s'exerce, entre les deux

compartiments en déplacement, un serrage qui induit une

friction analogue à celle qui a lieu dans une meule (c'est-à-dire associant du cisaillement et de l'écrasement).

Il en résulte la formation d'une brèche

de faille ou d'une mylonite,

suivant la nature de la roche et l'intensité des pressions.

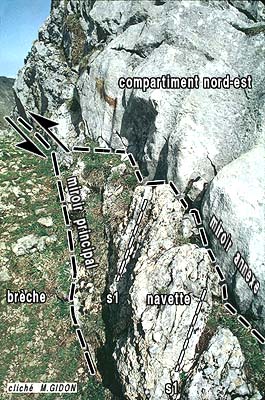

Le couloir de faille du passage des Roches Rousses (sentier entre

le col de Léchaud et le col de Bovinant)

1/ vu

du sud ...

1/ vu

du sud ... .. 2/ vu d'enfilade du sud-est ...

.. 2/ vu d'enfilade du sud-est ...

3/ schéma

cartographique

Le sac à dos est posé

sur la lèvre sud-ouest du couloir de faille. La flèche

rouge est tracée sur sur le calcaire massif urgonien de

la lèvre opposée (lèvre NE).

3/ schéma

cartographique

Le sac à dos est posé

sur la lèvre sud-ouest du couloir de faille. La flèche

rouge est tracée sur sur le calcaire massif urgonien de

la lèvre opposée (lèvre NE).

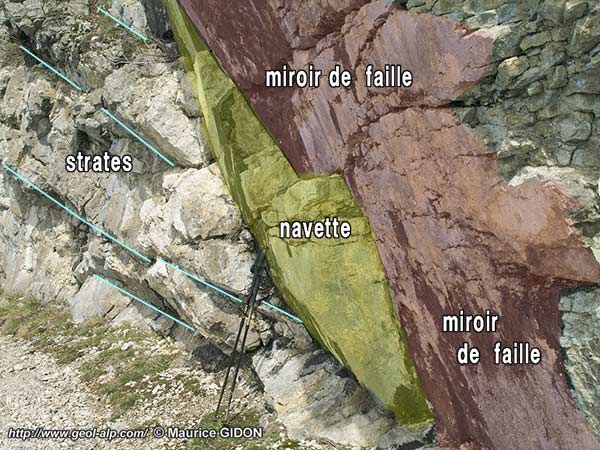

La zone de brèche du couloir de faille, large de 2 m et

de teinte plus jaunâtre, est déprimée et utilisée

par le sentier. Elle est bordée par un miroir de faille

(visible à l'extrémité gauche du cliché).

Dans le quart inférieur droit de la photo un morceau de

brèche de faille plus compacte, correspondant à

une navette* intercalaire, affleure en saillie devant le miroir

et le cache : on y voit une ébauche de feuilletage mylonitique

(encore espacé et grossier), noté S1 sur

le schéma, dont l'angle aigu par rapport au miroir de faille

pointe vers la gauche (vers le nord-ouest).

La verticalité du miroir atteste qu'il s'agit d'un décrochement

et la disposition du feuilletage de la brèche tectonique

montre que son jeu était sénestre (comme c'est le

cas général pour les cassures NW-SE) : le sens de

la flèche correspond donc au mouvement relatif de la lèvre

qui la porte (voir à ce sujet le schéma A ci-après).

|

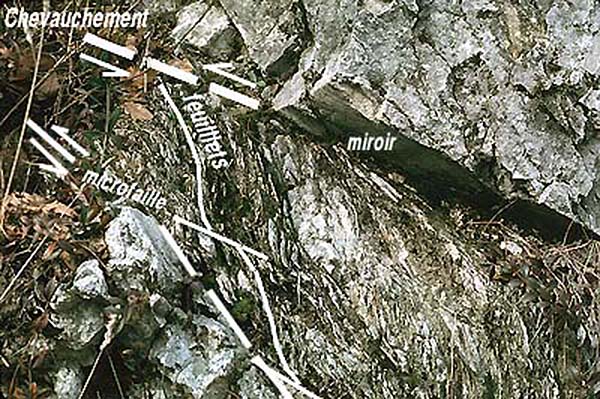

Couloir de faille rempli

d'une brèche ayant subi un début de mylonitisation

Sentier du couloir ouest du Petit

Som, 20 m sous le débouché sur la crête

(pour plus de précisions voir le fascicule

1Q)

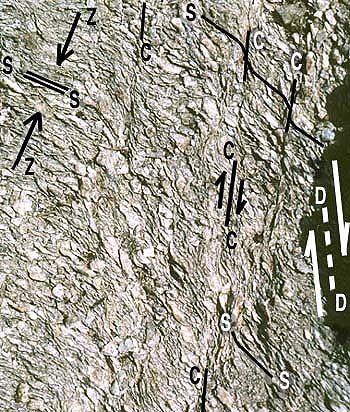

Le cliché a été pris presque verticalement

(et donne donc une vue quasi cartographique). Le trait S donne

l'orientation du feuilletage mylonitique fruste qui apparaît

ici dans la brèche de faille (noter la verticalité

du miroir qui indique que l'on a affaire à un décrochement).

Les demi flèches indiquent le sens relatif (sénestre)

du déplacement des lèvres de ce décrochement,

tel que l'on peut le déduire de l'orientation du feuilletage.

image sensible au survol et au clic

|

Le résultat peut se limiter à ce broyage. Dans

d'assez nombreux cas il se développe au contraire des microstructures

organisées, dont l'agencement géométrique

est d'ailleurs étroitement lié au sens du mouvement.

Schémas montrant les relations géométriques

existant entre les failles et les structures microtectoniques

associées

On s'est limité aux cas fréquemment

observés en Chartreuse.

Le mouvement relatif des deux compartiments est indiqué

par les demi-flèches grasses.

Les schémas A, B et C donnent un représentation schématique de la disposition

géométrique des plans de déformation microtectonique

dans le couloir de faille, entre les deux miroirs de faille (Mf),

c'est-à-dire dans la "zone cisaillée",

où se concentre la déformation et leur disposition

par rapport à la direction principale de raccourcissement

(Z).

Le schéma B montre notamment la disposition angulaire

des failles secondaires, "de Riedel", ainsi créées

et le schéma C montre comment elles sont disposées en échelons.

Leur intersection avec le feuilletage schisteux aboutit à

une texture de déformation microtectonique de la roche

dite texture S/C, où les plans de schistosité

(S s'entrecroisent avec des plans de cisaillement (C)

que sont les microfailles P.

Le schéma D montre le

rôle que jouent souvent les fractures secondaires pour donner

au tracé des failles principales un dessin en baïonnette

(notamment à l'échelle décamétrique).

Le schémas E montre enfin comment ce tracé

en zig-zag peut détacher des "navettes" entre

les deux miroirs de faille majeurs (Mf).

N.B. : comme le résument les

deux schémas encadrés en bas à gauche, la

figure représente aussi bien les géométries

observables en vue verticale (cartographique), dans le cas d'un

décrochement dextre (sens de mouvement de loin le plus

représenté en Chartreuse) que celles visibles en

coupe, dans le cas d'une faille "inverse" (c'est à

dire de chevauchement). Dans ce dernier cas, pour se placer dans

l'orientation la plus fréquemment rencontrée en

Chartreuse, il faut considérer que l'ouest serait à

droite (donc que l'on observe la coupe depuis le coté nord).

On trouvera des commentaires

plus détaillés ci-après, dans le texte de

la page.

Dans les couloirs de faille le mouvement relatif des deux compartiments

(demi-flèches grasses) est oblique aux efforts de raccourcissement

qui sont à l'origine de la faille (lesquels s'exercent

en fait sensiblement selon l'horizontale de la figure). Il en

résulte, au sein du couloir de faille, une tendance à

l'écrasement, selon Z (direction de raccourcissement interne

au couloir)

Ceci induit une déformation microtectonique qui peut

s'y exprimer par l'apparition de deux sortes de surfaces, les

deux se trouvant fréquemment combinés (fig. C) :

- des feuillets d'aplatissement dans les roches relativement plastiques

(argileuses) : la roche devient une mylonite

(schéma A) ;

- des fractures secondaires, ou microfailles (schéma

B) , dans les roches plus rigides (calcaires).

La disposition géométrique de ces surfaces est

étroitement liée au sens du mouvement et permet

donc de déterminer celui-ci en cas d'absence d'autres indices

:

- disposition du feuilletage schisteux dans une mylonite (schéma A) : les feuillets

S1 (assimilables à de la schistosité) se disposent

orthogonalement à la direction de raccourcissement Z et

dessinent un "crochon" sigmoïde aux approches du miroir de faille le plus proche.

image sensible au survol et au clic

|

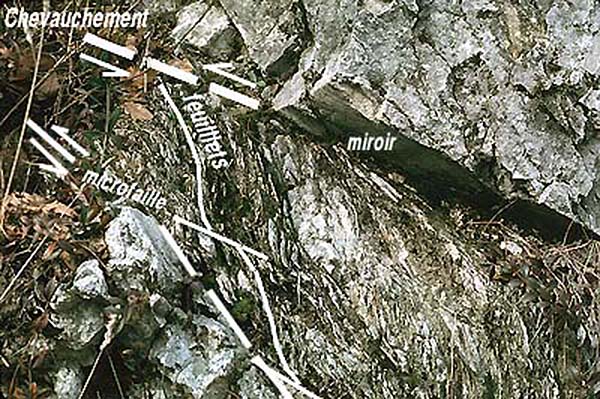

Le miroir de la faille

de chevauchement de la Bastille, en contrebas des remparts,

le long du chemin montant par l'église Saint-Laurent.

Ici le miroir de faille surplombe localement une poche de mylonite,

qui représente en quelque sorte une navette écrasée.

Noter la torsion "sigmoïde"

(en S) des feuillets ("crochons", dans le sens du mouvement)

aux approches des surfaces de cassure. Elle est mieux visible

sur un cliché pris de plus

près.

|

- disposition des microfailles (schéma

B) :

Les fractures les plus importantes sont celles, dites "de

Riedel" (R). Elles se disposent à environ 30°

de la direction de raccourcissement Z et se branchent à

angle aigu (environ 15°) sur le miroir, "dans le sens

voulu pour que le mouvement de la faille principale puisse s'y

engager" (en fait il peut théoriquement s'en former

une deuxième famille "conjuguée" mais

on n'a représenté que les failles de la famille

qui se développe de loin le plus fréquemment).

Dans certaines conditions il apparaît aussi des failles

"P" qui se disposent de façon à peu prés

symétrique aux "R", par rapport à la direction

du couloir et finissent par les connecter.

- combinaison des deux types de déformation, aboutissant

à la structure dite "S/C" (schéma

C). C'est l'aspect le plus commun des zones de mylonites :

les microfailles R tordent en "crochons" sigmoïdes

les feuillets S1 qu'elles sectionnent.

Des exemples en sont fournis par la mylonite de la faille de chevauchement de la Saucisse, dans

les pentes de la Bastille, par le couloir de faille du décrochement

du col de l'Alpe, à Valfroide,

et par celui du chevauchement de la Chartreuse orientale, au tournant

1442 de la route

pastorale du Charmant Som.

|

Mylonite à structure S/C typique

Cliché pris le long du chemin

montant à la Bastille

depuis le square

Cularo, en contrebas des remparts : la surface représentée

est à peu près verticale et mesure environ 50 cm

de coté.

image sensible au survol et au clic

|

|

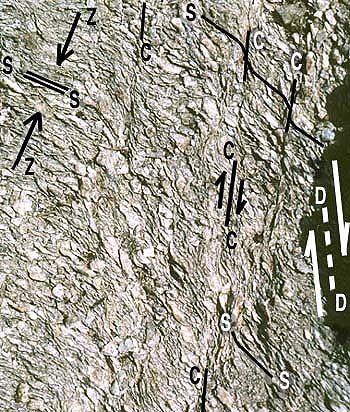

Structure

fine du Sénonien dans le couloir de cisaillement bordant

le décrochement du col de l'Alpe

Cliché pris le long du sentier,

en aval des ruines

de Valfroide : la surface représentée est presque

horizontale (photographiée en vue plongeante) et mesure

environ 50 cm de coté.

C'est un autre bel exemple de "texture

S/C" :

Z indique la direction du raccourcissement responsable de l'écrasement

qui crée le feuilletage S.

D indique la direction et le sens de coulissement de la faille

principale (située en réalité quelques mètres

plus à droite que les limites du cliché).

C désigne les microfailles crées par le cisaillement

dû au mouvement le long de la faille.

|

- combinaison de failles de deux types, aboutissant à

un tracé de faille "en baïonnette"

(schéma D) : à

toutes échelles, et notamment à l'échelle

décamétrique, le tracé de détail des

cassures est souvent formé de tronçons représentant

alternativement des failles R et P inter-connectées.

- formation de "navettes" (schéma

E) : ceci est une variante du schéma D, dans laquelle

des fragments losangiques ont été découpés

par l'intersection de couples de failles P et R. Les panneaux

rocheux amygdalaires ainsi isolés ("navettes")

s'effilent à leurs extrémités et sont souvent

séparés par des couloirs secondaires de brèche

de faille. Ils subissent un déplacement de valeur moindre

que celui des compartiments entre lesquels ils s'intercalent.

image sensible au survol et au clic

|

Strates (vues d'enfilade) tranchées par une faille mineure

avec navette en section transversale

et miroir de faiile à la face inférieure de la lèvre de droite ("supérieure")

Tithonique inférieur du Saint-Eynard, au pied des escarpements terminaux. |

D'autres exemples sont fournis, en Chartreuse, par la cheminée

ouest du Petit Som, par le décrochement de l'Oeuillette (le long de l'ancienne route des Chartreux) et par le monolithe

de l'Oeille à la Dent de Crolles (ci-dessous), etc ...

|

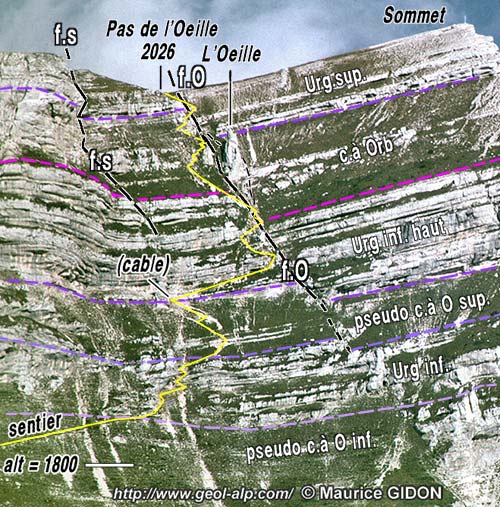

Le Pas de l'Oeille, vu depuis

Chamechaude (à une distance et une altitude éliminant les déformations perspectives).

f.O = faille de l'Oeille : la faille se partage au niveau du monolithe de l'Oeille en deux cassures secondaires qui le limitent : celle de droite est partiellemnt masquée par le monolite dressé mais toutes deux se rejoignent en haut comme en bas : ce monolithe est une "navette" ;

f.s = faille satellite.

Le compartiment oriental ("supérieur") de la faille est abaissé

d'environ 20 m ; la valeur du rejet se déduit de

ce que la portion de montagne visible a une dénivelée

d'environ 200 m (voir le repère d'altitude en bas gauche du cliché).

Le sentier de la voie normale de montée depuis le col des

Ayes est figuré en jaune.

|

image sensible au survol et au clic

|

Il est à noter également que les connections entre branches de

failles élémentaires, que ce soit à l'échelle

décamétrique, hectométrique ou même kilométrique,

répondent souvent au schéma de

Riedel (schémas D et E)

: un très bel exemple en est donné par le décrochement

de l'Alpette dans le secteur de Saint-Pierre-d'Entremont.

voir aussi : microstructures

des lèvres de faille

RETOUR AU

DÉBUT DE LA PAGE D'ACCUEIL

voir aussi : microstructures

des lèvres de faille

RETOUR AU

DÉBUT DE LA PAGE D'ACCUEIL