| chaînon de Pécé |

Au sud-est du village de Plampinet la rive gauche de la vallée de la Clarée est dominée par les puissants abrupts de la crête de Pécé qui sont formés sur toute leur hauteur, soit près de 1200 m, par des calcaires et dolomies triasiques. Ces abrupts sont séparés de ceux du sommet de Guiau par la profonde entaille du torrent des Acles (voir la page "Acles") mais on peut considérer qu'ils appartiennent néanmoins au même chaînon qui se poursuit vers le sud en rive gauche de la Clarée jusque à la latitude de Val-des-Prés.

1/ Le versant occidental du chaînon de Pécé forme une longue muraille assez monotone, presque totalement formée de calcaires et dolomies triasiques briançonnais. Elle reste orientée N-S depuis Plampinet jusqu'aux Alberts et sa rectilinéarité traduit sans doute le fait que la vallée suit là une grande ligne de dislocation qui a été nommée pour cette raison la faille de la Clarée. Cet accident majeur tranche des nappes briançonnaises dont la disposition et la constitution sont différents selon le versant considéré de la vallée (voir la page "Val-des-Prés").

En aval de Plampinet l'orientation du versant de rive gauche de la Clarée, parallèle à l'axe des plis, est très défavorable à la mise en évidence de ces structures, qui n'apparaissent guère en coupe qu'à la faveur des entailles des deux ravins affluents, plus transversaux, des Acles et de la Lauze. Ailleurs les plis se devinent à la présence de dalles structurales incurvées en creux ou en bosse.

En fait un gros tiers inférieur du versant occidental de la crête de Pécé est formé par une grande dalle structurale ondulée qui appartient à la seule unité de l'Échelle (voir la page Échelle). Elle ne montre là que ses calcaires triasiques, renversés et affectés d'ondulations (qui prolongent vers le sud les plis couchés du chaînon des Rois Mages). Les ondulations en creux (flancs inverses d'anticlinaux) sont le plus souvent remplies de cargneules qui forment ainsi de larges flaques à flanc de versant.

Ces cargneules appartiennent probablement la semelle de charriage

de l'unité de l'Échelle, comme semble l'indiquer au voisinage de certaines la présence de lambeaux de quartzites. Mais il n'est pas exclu qu'un partie corresponde en outre à un garnissage remonté

par diapirisme le long de la faille de la Clarée. |

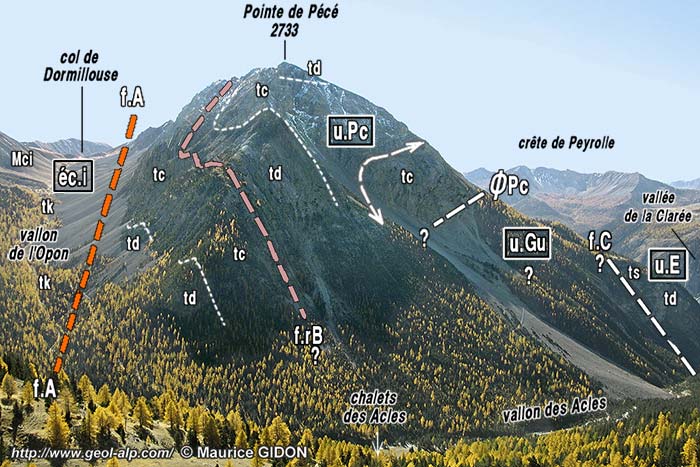

La Crête de Pécé vue du nord, d'enfilade, depuis le col des Acles. (une grande partie de ce versant, masquée sous les éboulis, est d'interprétation peu étayée) éc.i = "écailles intermédiaires" ; u.Pc = unité de Pécé ; u.Gu = unité de Guiau ; f.C = faille de la Casse ; u.E = unité du col de l'Échelle. |

L'image ci-dessus appelle deux commentaires : NB1 : Le redoublement des couches triasiques verticales

du versant est (= gauche) de la crête est assez énigmatique

et son interprétation est donc sujette à caution

(la surface de chevauchement qui a été tracée

est seulement déduite du fait qu'aucune charnière

ne se décèle dans la bande de dolomies ladiniennes

qui court verticalement au revers gauche du sommet)... |

2/ La crête de Pécé elle même est coiffée par une klippe de calcaires triasiques qu'il faut attribuer à une unité indépendante, l'unité de Pécé. Elle se différencie de celles de l'Échelle, qu'elle coiffe au nord du torrent des Acles, par le fait qu'elle est disposée à l'endroit mais se rapproche en cela de celle de Guiau. Elle en est d'ailleurs séparée par une surface, inclinée vers l'est, qui tranche en un long biseau les replis de cette unité. Cette base de l'unité de Pécé ne se présente enfin guère comme une surface tectonique d'imbrication de nappes mais consiste plutôt en une épaisse tranche de cargneules dont la limite avec les couches qu'elle supporte est transitoire et semble résulter de leur "cargneulisation".

De plus ces cargneules semblent se rattacher sans discontinuité tectonique au sommet de la succession stratigraphique de l'unité de Guiau. D'autre part les couches qui les surmontent, attribuées sur la carte géologique aux calcaires anisiens, ont une stratonomie très peu conforme à l'aspect habituel de ces niveaux : on y voit ici se succéder de façon monotone sur une épaisseur anormale, supérieure à 200 m, des petits bancs dolomitiques sans caractérisation particulière si ce n'est un fort débit ébouleux. |

Enfin la partie moyenne du versant est constituée par une unité intercalaire qui est encadrée par deux bandes de cargneules. Vers le haut on voit sans ambiguïté, notamment dans la coupe du ravin de la Lauze (et singulièrement dans les abrupts du Grand Pierron) qu'elle s'enfonce sous l'unité supérieure. Vers le bas, par contre ses rapports avec l'unité de l'Échelle sont plus ambigus. En effet elle en est séparée par des cargneules qui semblent plaquées sur le versant mais qui, dans la coupe du ravin de la Lauze, s'enfoncent verticalement entre les deux unités. Cela confirme qu'il s'agit du prolongement méridional de la faille N-S de La Casse (voir la page "Acles"). En conséquence l'interprétation qui paraît la plus plausible consiste à considérer que cette unité intermédiaire représente la réapparition à l'affleurement de l'unité de Guiau (masquée passagèrement par le chapeau de l'unité supérieure sous le sommet de Pécé).

En définitive la structure de la crête de Pécé est donc complexe et l'interprétation des rapports entre les trois unités qui la composent reste un peu conjecturale. À ce sujet il faut en particulier remarquer que la disposition à l'endroit des deux unités supérieures ne s'inscrit en aucune manière dans le schéma simplifié qui admet un renversement généralisé de la marge orientale de la zone briançonnaise.

L'extrémité méridionale de la Crête de Pécé vue du sud, d'enfilade depuis le Pas de la Fanfare u.cE = unité inférieure, du col de l'Échelle ; u.G = unité moyenne, de Guiau ; u.Pc = unité supérieure, de Pécé ; éc.i = unités rattachables aux "écailles intermédiaires" (voir la page "Chalvet"). f.P = faille transverse du sommet Pierron : elle abaisse, du côté ouest, la surface de chevauchement de l'unité de Pécé (tirets blancs) ; f.A (tirets rouges) = faille des Acles (branche occidentale). On voit avec une grande évidence que la faille des Acles tranche orthogonalement l'empilement des nappes briançonnaises et que son jeu est donc plus tardif que la mise en place de ces nappes. |

3/ Le versant oriental de la crête de Pécé, presque rectiligne aussi, est encore plus escarpé que l'occidental. Cela est dû à ce qu'il correspond à un abrupt de faille, celui de la branche occidentale de la faille des Acles. Cette faille juxtapose là, aux nappes briançonnaises empilées de sa lèvre occidentale, des terrains relativement tendres qui donnent un alignement de dépressions que jalonnent le col de Dormillouse, le haut ravin de la Lauze et le Pas de La Fanfare. Le matériel constitutif de cet ensemble très disloqué est sans doute d'origine plus interne, car ses caractères l'ont fait rattacher aux "écailles intermédiaires".

La succession stratigraphique des unités du col de Dormillouse

et du soubassement de la crête de Chalvet est très

différente de celle des unités plus occidentales

des deux rives de la Clarée. Elle se caractérise

d'abord par la très grande réduction, voire l'absence

totale, de carbonates triasiques et par la présence en

lambeaux disjoints de quartzites du Trias inférieur. |

On doit penser que ces couches ont été remontées par le jeu de la faille, car des témoins présentant les mêmes caractères constitutifs affleurent sous les nappes briançonnaises dans les basses pentes du versant de rive gauche de la Clarée. Quoi qu'il en soit ces écailles se disposent en semelle sous l'unité piémontaise qui forme la crête de Chalvet et réapparaissent dans le revers est de cette dernière au col de l'Alpet et dans le ravin des Baisses (voir la page "Montgenèvre").

Au sud du ravin de la Lauze le versant occidental du chaînon de Pécé se réunit, au pas de la Fanfare, à celui du Chalvet - Fournéous. On y voit les témoins des écailles intermédiaire jalonner le contact entre unité des Fournéous et unité de Pécé : ils se disposent toujours assez clairement en semelle sous la première, notamment au lieu-dit Clot Enjaime. Le contact avec la seconde, qui correspond à la faille des Acles, est toujours jalonné par une vire de cargneules ; il se suit jusqu'au Rocher Deseur, mais il montre moins clairement les caractères d'une faille verticale puis se perd dans le versant de rive droite de la Durance.

|

Carte structurale schématique extrait de la carte d'ensemble du Briançonnais |

||

Carte géologique simplifiée

des montagnes entre Névache et Bardonecchia

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M.Gidon (1977), publication n° 074

|

|

|

|

| Roche Gauthier |

|

|

|

|

|

|

|

|

" Pécé" |

|