Le chaînon Meije - Rateau |

La Meije n'est, avec ses 3982 m, que le second sommet du massif des Écrins par l'altitude, mais il en est le plus emblématique, tant par sa silhouette que par sa place dans l'histoire de l'alpinisme.

La crête de partage des eaux entre Romanche (en avant et à gauche) et Vénéon (en arrière à droite) vue de l'ouest, d'enfilade, d'avion, depuis l'aplomb du glacier du Mont-de-Lans. Aspect d'enfilade du chaînon Rateau, Meije, Pic Gaspard (d'avant en arrrière) et de ses faces nord. Seules les crêtes du Rateau et l'éperon, remarquable par sa teinte ocre, du soubassement de la Meije sont formées par du granite ; la voûte du batholite* de la Bérarde s'enfonce à l'arrière sous sa chape de gneiss qui forme les crêtes de la Meije et le Pic Gaspard. |

C'est le point culminant de la crête, globalement presque E-W, qui partage les eaux entre Vénéon et Romanche au sud du village de La Grave. Son versant méridional obture l'extrémité nord du vallon des Étançons qui en descend vers La Bérarde

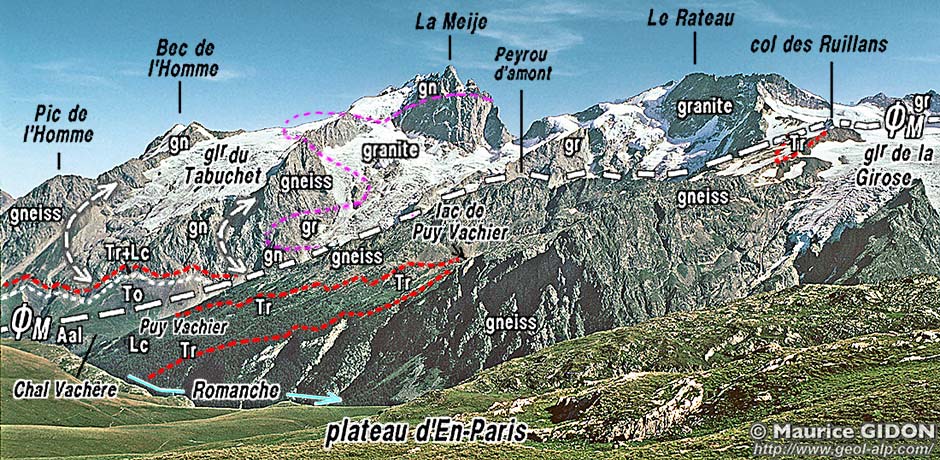

La face nord de la Meije, vue à distance, du plateau d'En-Paris (col du Souchet). Lorsqu'a été pris ce cliché (en 1981) la réduction d'épaisseur du glacier avait déjà fait apparaître, au pied de la face NW, une bande de roche à patine plus claire (non représentée sur la carte géologique au 1/50.000° feuille "La Grave"), qui est bordée vers le haut par un net contact rubéfié, lequel plonge vers le SE sous la montagne. Il s'avère (renseignement fourni par Arnaud Pêcher) qu'il s'agit de granite : l'hypothèse la plus simple est donc d'y voir le prolongement du granite aplitique du Serret du Savon (qui affleure plus à l'est jusque sous le Bec de l'Aigle). Le granite qui forme l'essentiel de la face rocheuse de la Meije appartient au pluton du "granite de la Bérarde". Le contact des gneiss qui le recouvrent est observable sous le Pic du Glacier Carré à la partie haute de l'arête qui en descend vers la Brèche de la Meije. Ceci est d'ailleurs cohérent avec le fait que l'on passe du granite au gneiss en s'élevant en versant sud, depuis le refuge du Promontoire pour gagner le Glacier Carré, car on y atteint, en face sud, la position de la limite supérieure du granite. Les points d'interrogation jalonnent le tracé là où son passage est difficile à localiser. |

Le très haut versant nord de ce chaînon (2500 mètres de dénivelée entre La Grave et le sommet de la Meije) est traversé en diagonale par une bande de schistes argileux jurassiques qui y sépare deux masses de roches cristallines. Ceci est dû à ce que celle inférieure, savoir le bloc cristallin d'En-Paris, dont la voûte s'abaisse régulièrement vers le sud (depuis la rive droite vers la rive gauche de la Romanche), selon une pente de l'ordre de 20 %, est brusquement surhaussé (d'au moins 1000 m), en rive gauche de cette vallée, par une grande faille compressive, appelée chevauchement de la Meije.

La rive gauche de la Romanche et le chaînon de la Meije vus du col du Souchet (plateau d'En-Paris) Le cours de la Romanche n'est pas visible, car situé très en contrebas, au fond de sa gorge, derrière l'épaulement du plateau d'En-Paris. La surface de la pénéplaine anté-triasique (tirets rouges) s'élève régulièrement, sur la voûte (plongeant vers le nord) du bloc d'En-Paris, jusqu'au lac de Puy Vachier ; un lambeau en est encore conservé, plus haut, au col des Ruillans. ØM = chevauchement de la Meije : il passe dans un vallon en arrière de la crête du Peyrou d'amont et se perd, à l'extrémité gauche du cliché, dans les schistes jurassiques du synclinal de Chal Vachère, qui s'enfonce profondément derrière l'échine de Puy Vachier. Noter la déformation par plissement du cristallin chevauchant (il s'agit sans doute d'un crochon* dû au chevauchement). |

D'est en ouest le tracé du chevauchement de la Meije traverse en effet le versant en oblique, depuis Villar-d'Arêne jusqu'au col des Ruillans (au NW du Rateau). Puis il traverse le plateau du glacier de la Girose pour aboutir sur la crête au col de la Lauze et, de là, plonger dans le versant opposé, vers le refuge de la Selle, décrivant ainsi sur la carte un "V topographique" pointant vers l'ouest (voir la page "Saint-Christophe"). Cela correspond à une surface de cassure qui pend vers le SE. En cela ce chevauchement ressemble fortement à celui du Combeynot, ce qui suggère qu'il soit anté-nummulitique, comme ce dernier.

Son effet le plus visible est de remonter jusqu'au jour le granite dans les faces nord de la Meije et du Rateau (alors que celui-ci est masqué sous la chape des gneiss au nord-est de la Meije). Mais il est à noter que la lèvre supérieure (chevauchante) de cet accident est ployée en un crochon anticlinal d'axe NE-SW, que décrit aussi bien l'interface cristallin - sédimentaire que la limite granite - gneiss. C'est à la faveur de ce pli que l'on trouve, collé sur le bord du cristallin chevauchant (notamment dans les abrupts que surplombe le glacier du Tabuchet), une frange de Trias, de Lias calcaire, puis de calcschistes toarciens, en couches subverticales à renversées (elles représentent le flanc nord du pli au niveau de la couverture).

Il faut souligner que le chevauchement de la Meije à un azimut proche de E-W et un mouvement chevauchant à vergence* nord, ce qui est bien différent des caractéristiques de chevauchements à tracé N-S et à vergence W-SW que l'on rencontre plus à l'est dans les unités tectoniques plus internes. Il ne saurait donc être assimilé à ces derniers.

Il s'agit en fait du représentant le plus marquant (et le plus interne) d'une famille d'accidents

de socle (comportant en particulier aussi celui du Taillefer) qui sont caractérisés par leur azimuth proche de E-W et leur vergence nord et chez qui l'on observe en outre que la flèche du chevauchement s'accroît d'ouest en est et s'annule au bord occidental du bloc de socle concerné (ici dans le secteur de saint-Christophe-en-Oisans). |

Vers le NE au contraire le chevauchement de la Meije se termine en se perdant dans une bande de plus en plus épanouie de couverture sédimentaire, le synclinal couché de Chal Vachère, qui est en partie vidé de son contenu sédimentaire par l'érosion qui y a ouvert les vallons de la Meije : il s'agit en réalité d'un pli-faille à cœur de socle cristallin (voir à ce sujet la page "chevauchements").

En effet, et contrairement à ce que laisse aisément croire l'examen à distance depuis les environs de La Grave, le tracé du chevauchement ne suit pas la limite socle - couverture à l'est du ravin de Chal Vachère (vers la gauche du cliché ci-dessus). Bien que cette limite soit là, au pied des abrupts du Tabuchet, le trait structural le plus facile à repérer ce tracé ne correspond pourtant qu'à un contact stratigraphique renversé, qui est parfaitement jalonné d'affleurements de Trias (même s'ils sont peu visibles à distance ...).

Coupe le long de l'arête de La Côte Longue, au NE du glacier du Tabuchet (voir localisation sur le cliché précédent). Le relevé de détail montre une succession renversée, sans aucun accident tectonique, en amont du point coté 1806. C'est à ce dernier niveau que le redoublement de la série suggère que puisse passer le prolongement, dans la couverture sédimentaire, du chevauchement de la Meije (tracé noté ØM ?). |

La surface de chevauchement se perd au contraire dans les schistes aaléniens luisants, spectaculairement contournés, qui forment le coeur du synclinal de Chal Vachère. Au delà, la question de son éventuel prolongement vers le NE sera examinée à propos du secteur compris entre La Grave et Villar-d'Arêne.

Plus bas dans les pentes on peut d'autre part remarquer que la bande de schistes jurassiques que recouvre le chevauchement de la Meije se rétrécit

brutalement à l'ouest (à droite) du ravin de Chal-Vachère (torrent de la Béous) : cela est dû à ce que l'interface socle-couverture y est brutalement rehaussée par une faille N-S, pour former l'échine de Puy Vachier. Cette faille du torrent de La Béous met en contact direct l'Aalénien du cœur du synclinal de Chal Vachère, qui se rattache au remplissage de l'hémigraben d'Arsine, contre le socle cristallin

de l'échine du Peyrou et de Puy Vachier, qui appartient

à la voûte

du bloc d'En-Paris : il s'agit donc de la paléo-cassure jurassique qui limite ce bloc du côté oriental, c'est-à-dire d'un accident bien antérieur au chevauchement de la Meije et qui s'enfonce vers le sud, masqué sous ce dernier.

-1 - f.B = faille de la Béous (délimitant le bloc d'En-Paris par rapport à l'hémigraben

d'Arsine) : tectonique extensive jurassique ; |

Enfin on a vu que le chevauchement de la Meije ne se contente pas de fonctionner en faille inverse mais s'accompagne d'une ample torsion anticlinale du socle dans son compartiment chevauchant. L'interface socle - couverture décrit ainsi une sorte de pli-faille qui est finalement à peine rompu par le chevauchement, de sorte que le rejet affectant l'interface socle-couverture est moindre que celui affectant le socle profond. Cela a aussi pour corollaire que la dénivellation entre la voûte du socle du compartiment chevauchant et celle du compartiment chevauché est plus importante que le rejet affectant la surface du socle le long du tracé du chevauchement (fig. ci-dessus).

Cette disposition répond assez bien au schéma des plis de rampe, car le pendage de la cassure semble effectivement s'accroître fortement si on la suit sur le versant sud du chaînon, dans le vallon de la Selle et dans la face nord de l'Aiguille du Plat de la Selle (où elle pénêtre profondément dans le socle) : cela correspond bien au schéma du passage entre un palier à l'interface socle - couverture et une rampe dans le socle. |

carte géologique au 1/50.000° à

consulter : feuille La Grave

|

|

|

|

| Deux-Alpes |

|

|

|

|

|

|

|

|

Meije nord |

|