La Ruchère |

Cette partie du versant sud de la vallée du Guiers Vif, que draine le vallon du Riou Brigoud, sépare les crêtes du Grand Frou qui dominent Berland (du côté ouest) de celles des Éparres (du côté est) lesquelles sont tranchées par le Guiers Vif au Petit Frou. Ses pentes sont largement boisées dans leur partie basse, et ce n'est que beaucoup plus haut (à l'orée supérieure des bois) qu'elles hébergent les hameaux dispersés du village de La Ruchère, lesquels y sont implantés seulement sur sa rive gauche.

Le versant, incliné vers l'est, qui les porte est le revers oriental du crêt* d'Urgonien du Grand Frou. Il s'agit du flanc oriental de l'anticlinal de la Chartreuse occidentale (anticlinal des Égaux). En fait leur emplacement correspond à la présence de matériel alluvial d'origine glaciaire qui y a été abandonné lors de l'extension maximale de Würm. En effet le glacier provenant de la région chambérienne qui occupait alors la vallée des Échelles envoyait dans la vallée du Guiers Vif une langue glaciaire diffluente* qui l'obturait et qui s'engageait même dans la vallée de la Ruchère en la remontant de l'aval vers l'amont.

A/ Une caractéristique due à la localisation de ces villages est qu'ils offrent une vue très dégagée sur les pentes du versant opposé à celui qui les porte. Du nord vers le sud elle montre plus précisément les fzits suivants :

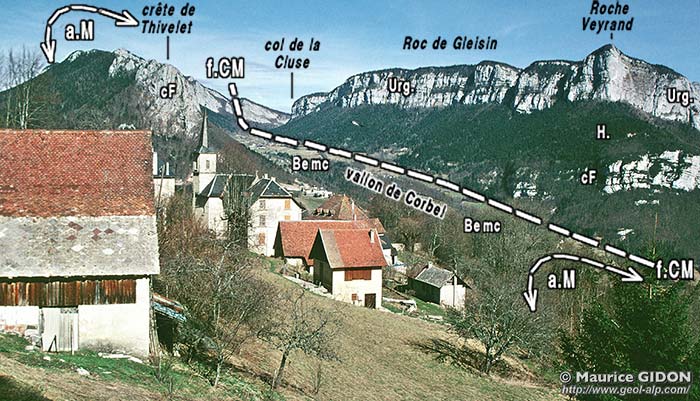

1 - Vers le nord, sur la rive droite du Guiers Vif, le vallon de Corbel montre très clairement que l'anticlinal de la Chartreuse médiane, largement éventré par l'érosion, est affecté par la cassure extensive du Col de Mollard qui abaisse son flanc oriental. Mais la perpective dissimule complétement la manière dont ce pli se poursuit sur le versant de la Ruchère, où son prolongement est crevé symétriquement par le cours du Riou Brigoud.

Le hameau de L'Église, le plus bas de la Ruchère, devant les crêtes du vallon de Corbel, vus du sud, depuis la route de La Ruchère. f.CM = faille du col du Mollard ; a.M = anticlinal médian. |

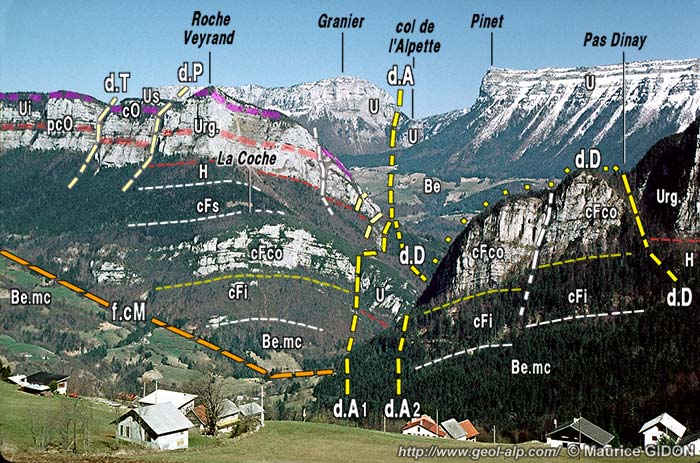

2 - Vers le nord-est les gorges du Guiers Vif coupent en biais les différentes branches prolongeant vers le SW le décrochement de l'Alpette : deux décrochements de La Ruchère, tranchant l'extrémité septentrionale de la crête des Éparres et décrochement du Pas Dinay y déterminant plus au sud la brèche de ce nom et y devenant le plus important par son rejet. Ces trois décrochements décalent les barres rocheuses du versant oriental du vallon de La Ruchère en mettant bout à bout à plusieurs reprises la barre des calcaires du Fontanil avec celle de l'Urgonien. Cela est dû à leurs rejets successifs alternés et à leurs valeurs de décalage et le résultat en est que ces deux barres rocheuses forment une falaise qui semble, à première vue, de constitution continue.

Par contre en contrebas de cette falaise la perspective ne permet toujours pas de voir les accidents du fond du ravin du Brigoud , et notamment ce qu'il advient de la faille du Col du Mollard (voir plus loin). La vallée du Guiers Vif, vue des pentes dominant La Ruchère (abords du foyer de ski de fond) Sous cet angle la faille principale du décrochement de l'Alpette est vue exactement d'enfilade et s'aligne bien, au niveau de l'entaille du Guiers, avec la faille des Sermes - Ruchère. Si l'on ne peut pas apprécier la valeur du décalage horizontal (le compartiment droit se déplace relativement vers l'avant), on voit par contre l'attitude très verticale du plan de cassure. Noter que la barre urgonienne de la Roche Veyrand, abaissée par la faille, vient se mettre, dans la gorge du Guiers Vif, dans le prolongement exact de la falaise des calcaires du Fontanil du socle de cette montagne (voir les commentaires à la page "Petit Frou"). d.A1, d.A2 = décrochements de La Ruchère = branches les plus septentrionales du décrochement de l'Alpette ; d.D = décrochement du Pas Dinay = branche méridionale du décrochement de l'Alpette (qui se partage en deux dans les pentes méridionales de la Roche Veyrand ; à la brèche du Pas Dinay son rejet met les calcaires du Fontanil du compartiment nord dans le prolongement de l'Urgonien de la crête des Éparres (compartiment sud, en dehors du champ de la photo). |

3 - Vers l'Est, depuis les hameaux supérieurs du village, la vue porte sur la longue barrière de falaises de la crête des Éparres. Ces escarpements s'avèrent, dans le détail, être hachés de décrochements, les uns dextres les autres (plus rares) sénestres. Le rejet de ces failles est relativement modeste (à tel point que peu d'entre elles ont été représentés sur la carte géologique au 1/50.000°), mais il est suffisant pour déterminer des décalages en baïonnette des lignes de falaises.

- Vers le sud-est enfin le paysage est fermé par la crête est-ouest de l'Aliénard et du Petit Som, sommets qui encadrent le coeur éventré de l'anticlinal de la Chartreuse médiane, dans les marno-calcaires berriasiens duquel s'ouvre le col de la Ruchère.

En regardant dans cette direction on est obligé de constater que le dispositif structural qui règle les arrière-plans ne se prolonge pas au nord du hameau du Cleyat (où s'embranche la route du Habert de la Charmette). Il fait place là au flanc oriental de l'anticlinal de la Chartreuse occidentale, car tout y est décalé vers le nord-est par le décrochement du Pas Dinay (voir la page "Aliénard").

B/ En ce qui concerne les pentes du soubassement du village et celles du vallon du Riou Brigoud la configuration fortement boisée du terrain rend difficile la lecture de sa structure, même en cherchant à y suivre les dislocations plus facilement observable qui ont été mises en évidence ci-dessus sur les pentes supérieures de cette rive.

Dans la partie boisée du versant de rive gauche du Riou Brigoud, au nord des hameaux supérieurs du village, l'érosion a presque partout mis à nu l'Urgonien, qui est même décapé assez largement jusqu'à sa masse inférieure. Plus au sud (et plus haut), là où sont implantés les villages, des alluvions morainiques (datant du maximum d'extension des glaciers du Würm) déterminent un replat de prairies et même une crête, à sa terminaison septentrionale. Le bedrock, qui réapparaît sur les marges de ce placage, est formé en bas (Les Reverdys) par l'Urgonien et en haut (foyer de ski nordique) par le Sénonien inférieur.

Les pentes du versant oriental du vallon du Riou Brigoud montrent le rôle spécialement important du décrochement du Pas Dinay, qui se manifeste en ceci qu'à son amont on ne retrouve pas les dislocations observables au niveau des Sermes mais apparemment une structure anticlinale bien plus simple, où il apparaît impossible de retrouver trace de la faille du Col de Mollard, ce qui revêt un caractère énigmatique. Outre cet aspect on reléve le fait que l'on passe du sud (arrière-plan) vers le sud (avant-plan) d'un dispositif anticlinal tranquille à son équivalent débité en lames par des failles.

En fait il faut ajouter qu'il subsiste une certaine imprécision, dans les pentes sous ces falaises des Éparres, en ce qui concerne les tracés d'une part de la faille du Mollard et d'autre part du décrochements de La Ruchère proprement dit en rive gauche du Riou Brigoud (ces derniers dans les hautes pentes des abords des villages).

Elle est due surtout au manque d'affleurements, qui sont largement masqués par de la moraine à ce niveau . Mais de plus on manque de repères stratigraphiques pour détecter un décalage des couches au sein du Sénonien du flanc oriental de l'anticlinal de la Chartreuse occidentale lorqu'il y affleure. Quoi qu'il en soit on constate que le cœur tithonique de l'anticlinal disparaît vers le haut du versant avant même le passage du décrochement du Pas Dinay. Il est donc difficile d'y localiser le prolongement de la faille du Col du Mollard dont on ne trouve plus aucun indice au moins jusqu'au col de La Ruchère. Quant au tracé de l'anticlinal médian on le repère, au sein des couches marno-calcaires du Berriasien, décalée vers l'ouest au SE du décrochement : en effet le changement de sens des pendages de part et d'autre du talweg du ruisseau du Bruyant montre que sa charnière doit le suivre d'assez près (voir la page "Aliénard"). D'autre part l'on ne retrouve, plus à l'ouest des villages, dans l'Urgonien du revers est des Rochers du Frou et du Quartier (voir la page "Berland"), que des prolongements à rejet très atténué de ces cassures : cela signifie que ces failles subissent là un amortissement* lors de la traversée du chevauchement de la Chartreuse médiane. Il donc est à présumer cet amortissement résulte de l'absorption de leur rejet par le processus d'écrasement qui accompagne l'accident Ø2. |

La route D.520c donne heureusement, depuis le Petit Frou jusqu'au village des Sermes une coupe naturelle de ces basses pentes de rive sud de la vallée du Guiers, qu'elle parcourt à flanc en restant 100 m au dessus de ses escarpements inférieurs. Elle y décrit des saillants et des rentrants dus au fait qu'elle recoupe, globalement de façon à peu près orthogonale et dans le sens stratigraphiquement descendant, les couches du Crétacé inférieur, qui sont alternativement plus ou moins résistantes.

En outre la succession de ces bandes de terrain, toutes orientées grossièrement N-S, est perturbée par leur décalage en oblique, occasionné par les deux branches parallèles du décrochement de La Ruchère (ce sont les plus septentrionales du faisceau de failles NE-SW qui prolonge vers l'ouest du grand décrochement de l'Alpette).

La route D.520c contourne notamment, par un tournant très saillant, coté 670, un puissant éperon rocheux, formé par le crêt des calcaires du Fontanil qui descend des Rochers du Pas Dinay (voir la page "Château du Gouvernement"). La fracturation due à la faille sud de La Ruchère est déjà observable à l'ouest du tournant, dans l'entaille de l'encorbellement et à sa sortie. Mais c'est entre cet éperon et le village des Sermes que la succession des couches berriasiennes marno-calcaires du flanc du pli est le plus perturbée par le passage de la faille nord de La Ruchère. |

Le hameau des Sermes lui-même est perché sur un éperon de Tithonique que la route entaille en corniche. Ces couches affleurent là au coeur de l'anticlinal médian, surhaussé par la faille N-S du col du Mollard car on est ici dans le compartiment ouest de cette dernière (cette cassure passe dans la zone de prairies immédiatement à l'est du hameau, avant d'être recoupée et décalée, plus au sud, par le faisceau des décrochements).

Du côté est du village une faille N-S secondaire abaisse de quelques décamètres les couches, immédiatement à l'est du tournant saillant de la D.520c, de sorte que ce sont les calcaires marneux du Berriasien basal qui affleurent dans l'entaille du chemin qui monte au maisons supérieures des Sermes ; cette faille des Sermes a la même orientation et le même sens de rejet vertical que la faille N-S du col du Mollard, de sorte qu'on peut la considérer soit comme le prolongement de cette dernière, soit comme une cassure secondaire, satellite. |

Au village des Sermes la route s'écarte brutalement du lit du Guiers pour rentrer dans le vallon de Dixhuitrieux dont elle atteint le talweg au pont du Planey (coté 629).

En rive droite du ruisseau de Dixhuitrieux (hameau du Planey) la route traverse le couloir tectonique du chevauchement de la Chartreuse médiane : elle en donne une coupe qui montre la complexité de détail des lames tectoniques que cet accident débite (pour l'interprétation de cette structure qui prolonge celle de la rive nord du Guiers se reporter à la page "Thivelet").

|

Détail des affleurements le long de la route D.520c entre Les Sermes et le Planey. Ø' = branche satellite occidentale du chevauchement de la Chartreuse médiane ; DA = faille des Sermes - Reverdys (d.A1 de la carte d'ensemble) = branche la plus septentrionale de la faille de la Ruchère (prolongement occidental du décrochement de l'Alpette).

|

La branche principale (occidentale) de cet important accident passe pratiquement à l'embranchement du chemin menant au hameau du Planey. Au delà du pont du Planey (coté 629) la route D.520c traverse les affleurements de Sénonien du flanc oriental de la Chartreuse occidentale jusqu'au thalweg (qui draine le vallon de la Ruchère). Sur cette rive il faut monter jusqu'au hameau du Planey pour observer les premiers affleurements de la molasse miocène qui couronne la succession des couches. Au delà du pont du Riou Brigoud la route s'engage dans une longue traversée de la dalle structurale urgonienne descendant de La Ruchère en direction de la gorge du Grand Frou.

C/ Carte d'ensemble : Le bilan des observations du secteur de La Ruchère peut être résumé par cette carte : elle corrige quelques erreurs de détail de la carte géologique au 1/50.000° du BRGM, feuille Montmélian, et donne une vue plus claire de la disposition des éléments tectoniques. À cet égard elle montre principalement comment, du nord-est vers le sud-ouest, le rejet du grand décrochement de l'Alpette se diffuse entre plusieurs cassures, et finalement s'amortit en Chartreuse occidentale : en bordure ouest de ce domaine, on voit que le rejet de ces failles y est insuffisant pour aboutir à un décalage perceptible de la surface de chevauchement la plus occidentale du massif (Ø1).

Le fond topographique est réduit à quelques repères ; seules sont distingués les grandes formations stratigraphiques ; le quaternaire n'est pas représenté, à l'exception du gros placage glaciaire de La Ruchère. (pour l'imprimer utiliser la |

d.A1 = décrochement de l'Alpette : faille nord de La Ruchère (Reverdys-Sermes) ; d.A2 = faille sud de La Ruchère (Grand Village) ; d.D = décrochement du Pas Dinay ; d.E = décrochement des Éparres ; d.Ba = décrochement du collet des Balmettes ; d' d" = décrochements secondaires intercalés entre d.D et d.E. |

Ce secteur est visité par les itinéraires du fascicule n°1Q

|

|

|

|

|

|

| Berland |

|

|

|

|

|

|

|

|

La Ruchère |

|