La montagne de Faraut, Le Pic Pierroux |

La crête rocheuse de la montagne de Faraut constitue la partie la plus septentrionale de la barrière qui sépare le Dévoluy de la dépression du Champsaur car elle prolonge vers le nord celle de la Tête de Claudel, qui domine du côté nord le col du Noyer. Elle est constituée par le puissant crêt* du Sénonien du flanc est du synclinal oriental du Dévoluy (synclinal de Saint-Étienne), qui pend partout assez fortement vers l'ouest, avec pour conséquence que son arête est le plus souvent assez hardie. Elle culmine, à son extrémité sud, à la Tête de Claudel et se poursuit de façon rectiligne vers le nord sans être affectée par aucun accident, à l'exception de la cassure transversale NE-SW qui détermine le puissant ressaut qui surplombe la Brèche de Faraut.

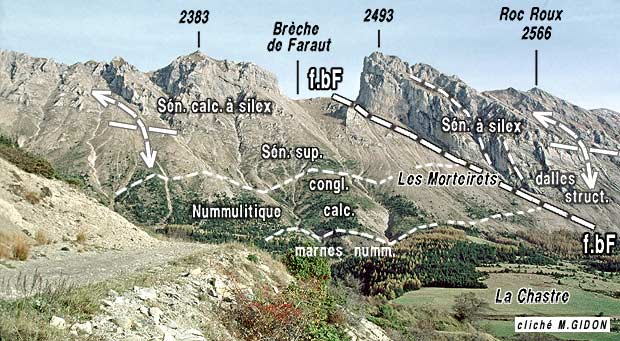

Le versant occidental de la crête de Faraut (partie moyenne), vu de l'ouest, depuis la route pastorale des Queyras, sur l'échine du même nom (à la voûte de l'anticlinal du Gicon). Les couches du Sénonien du flanc oriental du synclinal

de Saint-Étienne dessinent une inflexion qui fait qu'elles sont de plus en plus redressées vers le bas du versant, où elles s'enfoncent pour cette raison sous leur couverture de Nummulitique. |

À son extrémité nord, au Pic Pierroux, son relief devient moins acéré car le Sénonien y est couronné par les premiers bancs, conglomératiques, du Nummulitique, qui s'y abaissent vers le nord-ouest en dalles coupées d'escaliers.

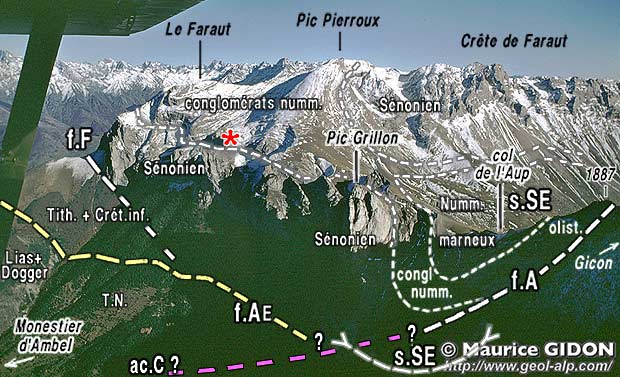

L'extrémité septentrionale de la crête de Faraut (versant occidental) vu d'avion, depuis l'ouest (des abords du sommet de l'Obiou). La crête de Faraut se termine en se raccordant à angle droit avec la crête du col de l'Aup, sous laquelle se poursuivent les falaises septentrionales du Dévoluy. Ce tronçon des abrupts, orienté NE-SW, correspond à la lèvre méridionale du linéament d'Aspres-lès-Corps. Ce dernier est ici constitué par deux failles principales, (f.AE = faille orientale d'Aspres-lès-Corps et f.F = faille des falaises du Faraut). Ce faisceau de cassures est intersecté, très obliquement, par le synclinal de Saint-Étienne (s.SE) mais la couverture végétale et les éboulis empêchent de voir les modalités exactes de cette intersection (il semble bien toutefois que les cassures soient tordues par le synclinal). L’astérisque rouge localise l'emplacement des affleurements du Rocher du Faraut (voir clichés ci-après). |

L'extrémité NW de la crête de Faraut et le revers sud de la crête du col de l'Aup se caractérisent par la présence d'une accumulation, épaisse de 50 à 100 m, de conglomérats nummulitiques continentaux (alternés de marnes rouges), qui enduisent le Sénonien et sur lesquels reposent les calcaires à Nummulites. Le fait que l'épaisseur exceptionnelle de ces conglomérats se réduise à seulement quelques mètres vers le sud, en s'éloignant du linéament d'Aspres, indique qu'il s'agit vraisemblablement de produits d'éboulements de la lèvre nord-ouest de cet accident, qui se soulevait donc à cette époque (pour plus de détails, voir les publications n°071 et 070).

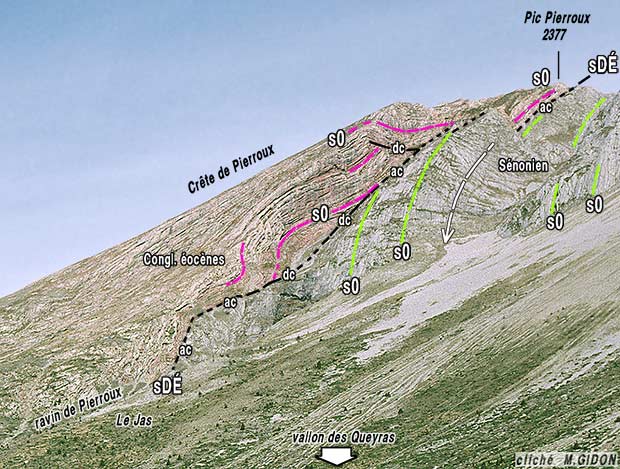

Le versant occidental de la crête de Faraut (extrémité nord) vu du sud-ouest, depuis la route pastorale du vallon des Queyras. DÉ = surface de discordance du Nummulitique. Les tirets roses soulignent la stratification ("s0") des couches éocènes, qui reposent globalement en "onlap"* sur la surface de transgression. Les tirets verts montrent que les couches du Sénonien sont coupées en biseau vers le haut. On a noté "dc" les zones de forte discordance et "ac" celles où il y a accordance* des pendages. L’épaisseur, exceptionnellement forte, des lits de brèches, conglomérats et marnes rouges de la base du Nummulitique indique que l'on se trouvait sans doute ici au pied d'un relief. La géométrie sédimentaire visible sur le cliché montre en outre que ce relief résultait de ce que les couches antérieurement déposées avaient subi un basculement vers l'ouest et que l'érosion y coupait, de ce fait, des niveaux de plus en plus profonds en direction de l'est : cela s'accorde bien avec le fait que, plus à l'est encore, sur les crêtes de la rive orientale du Champsaur, les couches nummulitiques reposent sur le Jurassique et même sur le socle cristallin (voir la page "Champsaur"). |

Les pentes les plus septentrionales du Pic Pierroux se terminent en éperon par le petit sommet du Faraut (point coté 2233). Ses abrupts montrent, toujours au sein de la succession des couches conglomératiques de la base du Nummulitique, d'autres détails stratigraphiques intéressants car ils témoignent d'une activité tectonique synsédimentaire mettant en jeu des cassures mineures (sans doute des accidents satellites du grand linéament d'Aspres-lès-Corps).

|

|

|

||

| Gicon | LOCALITÉS VOISINES | Faraut : versant est |

|

|

|

|

|

|

|