Le Fontanil |

Le village du Fontanil est situé en rive droite de la "cluse" de l'Isère. Du point de vue géologique il est connu pour avoir donné son nom aux "calcaires du Fontanil", qui y étaient exploités au début du XXe siècle. Ces couches appartiennent à la partie haute de la succession de la Chartreuse occidentale. Ce domaine du massif est, dans son ensemble, simplement constitué par une épaisse dalle monoclinale détachée en chevauchement par la faille de Voreppe, mais il se montre toutefois affecté à l'est du village du Fontanil par une cassure, la faille de Mont-Saint-Martin, qui y redouble l'épaisseur du talus hauterivien en y pincant un peu d'Urgonien.

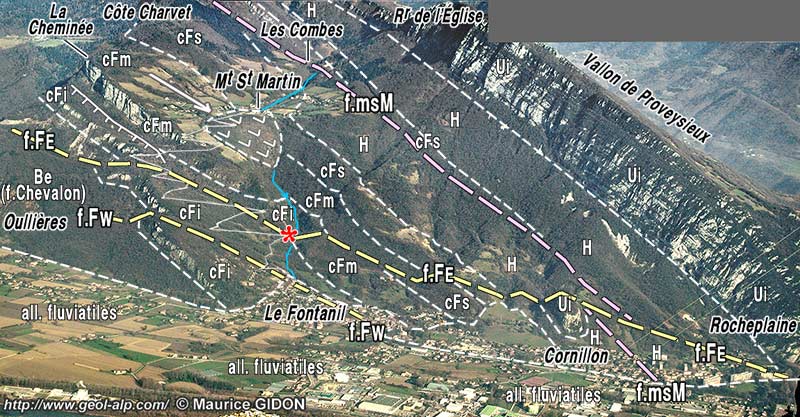

Le versant de rive droite de la vallée de l'Isère aux alentours du Fontanil vu du sud-ouest, depuis le rebord du plateau de Sornin. f.msM = faille de Mont-Saint-Martin ; f.FE = faille orientale du Fontanil ; f.FW = faille occidentale du Fontanil. "cFm" = calcaires du Fontanil moyens (membre de la Rivoire) ; "cFi" = calcaires du Fontanil inférieurs (membre de Valetière). L'astérisque rouge repère le lacet d'altitude 350 de la route de Mont-Saint-Martin (tracé renforcé d'un trait blanc continu), où la surface de cassure de la faille orientale du Fontanil est observable. La grosse flèche à gauche de Mont-Saint-Martin indique l'origine et le déplacement du paquet tassé qui a obturé l'ancien talweg du ruisseau du Lanfray, qui passait antérieurement sous la butte du village (voir la page "Mont-Saint-Martin") ; on a tracé en bleu le cours actuellement visible de ce ruisseau. |

La limite orientale de la plaine alluviale de l'Isère, orientée N150, coupe cette succession presque orthogonalement car ses couches ont des azimuts proches de N80 avec un pendage de l'ordre de N20, valeur qui correspond en fait à celle du plongement axial vers le sud de la partie plane du fond du synclinal coffré de Villard-de-Lans (voir la page "rapports Vercors - Chartreuse"). Si rien n'indique un décalage appréciable des structures entre les deux rives, par contre on peut remarquer du côté chartreux la présence deux failles sub-verticales, les failles occidentale et orientale du Fontanil, qui ont des rejets cartographiques de décrochement dextre et sont presque parallèles, d'orientation N165 : vu leur faible écart azimutal on ne peut exclure qu'elles aient influencé l'orientation du tracé de la cluse.

La faille orientale du Fontanil a véritablement un rejet coulissant car elle décale d'une centaine de mètres dans le sens dextre la faille de Mont-Saint-Martin à l'est du Roc Cornillon, avant de se perdre sous les alluvions fluviatiles à Rocheplaine (voir en fin de page). |

A/ Au nord du Fontanil les anciennes carrières de Valetière (dont l'emplacement est actuellement occupé par un groupe de villas) étaient ouvertes dans les couches du toit du membre inférieur des calcaires du Fontanil. Elles avaient livré des ammonites, dont l'étude à joué un rôle important pour déterminer l'âge de ce niveau repère de la série stratigraphique des environs de Grenoble (plus de détails à la page "calcaires du Fontanil").

Plus au nord encore les pentes du secteur des Oullières (au nord-ouest des lacets supérieurs de la route de Mont-Saint-Martin) sont affectées par un important glissement de versant. Il s'est certainement formé à la suite de la fonte du glacier würmien, lorsque le versant, rendu plus raide par l'érosion du flanc de l'auge glaciaire, n'a plus été retenu par la poussée de la glace.

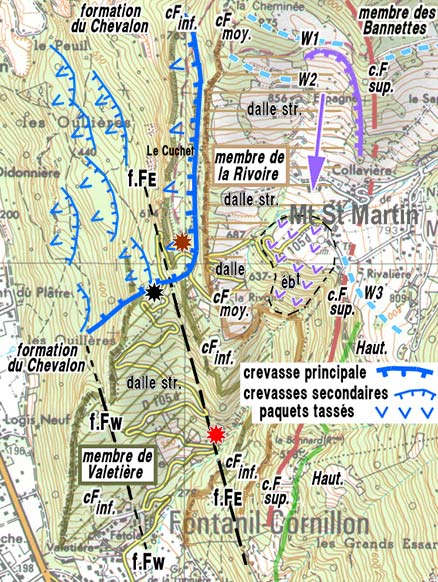

L'ampleur de la zone affectée avait été sous-estimée lors du dessin de la carte géologique au 1/50.000° (feuille Grenoble, 2° édition), ce qui avait conduit à y tracer des cassures non justifiées (car il s'agit seulement des crevasses d'arrachement de ces tassements). La carte ci-après montre comment il faut corriger ces petites inexactitudes (pour sa partie septentrionale voir la page "Mont-Saint-Martin").

|

Carte de détail des environs septentrionaux du Fontanil Les hachures de couleur surchargent les pentes qui correspondent aux dalles structurales du sommet du membre de la Rivoire (beige) et de celui du membre de Valetière (kaki), constitutifs des calcaires du Fontanil respectivement moyens et inférieurs (voir la colonne stratigraphique à la page "calcaires du Fontanil"). L'astérisque rouge repère le point où la surface de cassure de la faille orientale du Fontanil est observable le long de la route de Mont-Saint-Martin. L'astérisque noir repère le point d'où l'on a une vue plongeante sur la crevasse principale de l'arrachement des Oullières. L'astérisque brun repère l'extrémité méridionale de la crevasse de tassement du petit vallon du Cuchet. |

|

B/ Au nord-est du Fontanil la route qui monte à

Mont-Saint-Martin traverse assez longuement les divers niveaux de calcaires

du Fontanil.

Toutefois elle inscrit d'abord ses 6 premiers lacets sur la dalle

structurale du sommet du membre inférieur des calcaires

du Fontanil proprement dits (membre "de Valetière"),

en l'égratignant à peine de ses quelques mètres

d'entaille (les lacets saillants vers l'est s'inscrivent tous

au pied du talus boisé et garni d'éboulis qui est

l'abrupt de la faille orientale du Fontanil.)

Le long de ce parcours trois points d'observation peuvent plus particulièrement être signalés (voir repérage sur la carte ci-dessus):

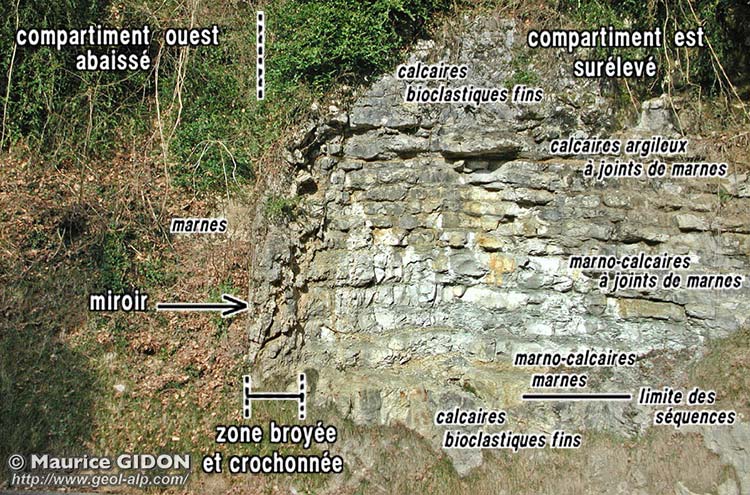

1) astérisque rouge : en bord même de la route, l'entaille

amont du 3° lacet met à nu la base du membre de Valetière,

remonté par une faille

verticale dont la surface de cassure tranche les couches du

côté gauche de l'affleurement. C'est la faille orientale

du Fontanil (f.FE), qui est

un décrochement dextre d'orientation N160, presque parallèle

aux limites de la plaine alluviale. Elle se poursuit, sur la rive

opposée du torrent du Lanfray, par la selle qui borde du

côté gauche (est) la butte 375, où affleure

le membre du la Rivoire (voir la carte).

Du fait du pendage des couches vers le S - SE le décalage

horizontal dû à cette cassure induit un rejet vertical d'abaissement de

son compartiment ouest (à gauche sur le cliché ci-après).

La Faille Est du Fontanil (f.FE) au lacet 350 de la route D 105d(alt. 350 : voir repérage par un astérisque sur le cliché d'ensemble du versant et sur la carte). Le compartiment droit (oriental) de la faille est constitué par la partie inférieure d'une séquence de calcaires du Fontanil appartenant à la partie basse du membre de Valetière (cf. ci-dessus). Elle est formée, à la base, d'alternances de calcaires argileux gris-bleu et de joints marneux et passant, vers le haut de l'affleurement, à des calcaires bioclastiques. Le pied de l'affleurement laisse voir le sommet d'une séquence similaire. Le compartiment gauche (occidental) de la faille, abaissé, est partiellement caché sous des éboulis et sous la végétation. En fait il est constitué par la passée marneuse relativement importante qui se développe au toit du membre de Valetière. NB. : on a là un exemple de séquence du type dit "de Klüpfel" (cf. page "calcaires du Fontanil"). |

2) astérisque noir : Au point de raccord supérieur entre l'ancien chemin et la route (après le 9° lacet) un sentier en sous-bois mène sur le rebord rocheux qui surplombe la crevasse principale du glissement des Oullières, à sa marge méridionale : on a, de là, une vue plongeante sur les pitons rocheux dus à la dislocation de la barre calcaire de Valetière, lors de son glissement.

3) astérisque brun : Le vallonnement du Cuchet est coupé

par la route à son extrémité méridionale,

à 600 m d'altitude, après le 11° lacet. Il est

emprunté par le sentier qui mène, en direction du

nord, au couvent de Chalais. Il correspond à la crevasse

supérieure, en partie comblée d'éboulis,

du paquet supérieur de la zone de tassement des Oullières, nettement moins détaché que ceux inférieurs.

Ce paquet tassé du Cuchet s'est détaché peu en amont

du prolongement septentrional du tracé de la faille f.FE, que l'on perd, de ce fait, sous les éboulis

de la marge ouest de ce paquet tassé (et peut-être

sous ce paquet lui même), dans les deux lacets précédant

le départ du sentier (voir la localisation sur

le cliché et sur

la carte ci-dessus).

Le paquet tassé du "Cuchet", est seulement détaché par sa crevasse mais peu déplacé : de fait il n'est presque pas disloqué, à la différence des paquets inférieurs, des Oullières. Le tracé de f.FE se perd sous les éboulis du pied ouest de ce paquet et lui est assez oblique. Il est donc possible, mais nullement évident, que la mise en mouvement du glissement de terrain de ce versant ait été facilité par la présence de cette cassure : il aurait d'abord pris de l'ampleur à son aval (Oullières) avant de contaminer sa lèvre amont (Cuchet). |

C/ Au sud-est du Fontanil la pente dominant la vallée de l'Isère tombe presque directement des falaises des Rochers de l'Église, qui représentent la partie la plus méridionale du long crêt d'Urgonien du flanc ouest du synclinal de Proveysieux, au sud de la large selle du Sappey de Proveysieux (voir les pages "Mont Saint-Martin" et Rochers de Chalves). Au niveau de la plaine de l'Isère le calibrage en U de la vallée, par le passage des glaciers quaternaires, les a tranché en donnant l'éperon de falaises de Rocheplaine qui est utilisé comme école d'escalade (avant l'urbanisation actuelle cette portion de rive droite de la vallée de l'Isère, à l'ouest de La Monta, donnait une bonne coupe naturelle de la succession stratigraphique crétacée).

Le revers oriental du crêt des Rochers de l'Église correspond, dans sa partie haute, à une grande dalle structurale d'Urgonien ; mais en dessous de l'altitude du replat du Charpenet l'érosion du versant occidental de la vallée de Proveysieux a respecté les couches plus élevées de la succession, qui affleurent en coupe naturelle entre Rocheplaine et La Monta (cette coupe n'est désormais plus guère accessible en raison de la progression de l'urbanisation à son pied).

Le replat du Charpenet coïncide avec une disposition stratigraphique qui mérite d'être notée : on y voit en effet les couches du Sénonien venir en repos direct sur l'Urgonien inférieur. Cette lacune, qui s'accompagne d'une discordance sur quelques centaines de mètres de large, s'observe à l'ouest d'une ligne grossièrement N-S, sur tout le flanc ouest du synclinal de Proveysieux (on l'observe également dans le Vercors occidental). Elle résulte à l'évidence d'une érosion d'âge antérieur au Sénonien (sans doute albienne) et qui a intéressé toute la marge ouest des massifs subalpins septentrionaux.

Entre Le Fontanil et Rocheplaine le pied du versant est d'autre part accidenté par le Roc Cornillon, qui est un piton isolé d'Urgonien. Sa situation, nettement en contrebas de la grande falaise urgonienne qui descend des Rochers de l'Église vers Rocheplaine suggère qu'il puisse s'agir d'un énorme bloc tombé depuis cette falaise.

Ce n'est cependant pas le cas, car il n'est pas noyé au sein d'une masse d'éboulis mais repose au contraire sur un socle d'Hauterivien, ceci par l'intermédiaire de la succession habituelle des couches de base de l'Urgonien. D'autre part ces couches sont très visiblement ployées en un synclinal et tranchées du côté est par une zone de broyage tectonique. Or la cartographie du secteur montre que cette dernière doit correspondre au passage de la faille de chevauchement de Mont-Saint-Martin. Le Roc Cornillon est donc un synclinal perché en miniature représentant le seul témoin sur cette rive de la vallée du coeur d'un synclinal dont le flanc oriental est rompu par ce chevauchement.

On comprend mieux cette structure dès lors que l'on remarque qu'elle est remarquablement similaire à celle que l'on observe sur l'autre rive de l'Isère à l'ouest de Sassenage (voir la page "Sassenage") : en effet on trouve là, sous le chevauchement de Sassenage et dans le prolongement azimutal exact de l'axe du synclinal du Cornillon, un pli de même forme, le synclinal de Sassenage. La seule différence avec celui du Cornillon est qu'il affecte là les couches du Sénonien, mais ceci est très cohérent avec le fait que l'axe du synclinal plonge vers le sud et que cela fait donc affleurer au niveau de la plaine des terrains de plus en plus récents lorsque l'on se déplace vers le sud (c'est-à-dire vers la rive gauche).

Cette observation est l'une de celles qui portent à conclure que les plis et failles de Chartreuse se poursuivent d'une rive à l'autre de la cluse, sans perturbation notable, et donc que cette vallée n'emprunte pas le tracé d'un accident tectonique (voir la page "cluse de l'Isère"). |

On doit observer en outre que les affleurements d'Urgonien du Roc Cornillon s'interrompent brutalement vers le nord, au petit col du hameau de Cornillon, pour faire place, dans le prolongement de l'axe de son pli, à de l'Hauterivien à pendage vers l'est.

Le plongement axial du pli ne suffit évidemment pas à expliquer cette disposition. Par contre on la comprend aisément dès lors que l'on s'aperçoit que c'est à cet endroit qu'aboutit le tracé de la faille du Fontanil, que l'on suit à flanc de versant au sud de ce village. Le jeu de cet accident, qui est un décrochement dextre, en rend compte par le décalage de l'axe du pli et par l'abaissement des couches de son compartiment ouest par rapport à celles de sa lèvre est, qui découle de leur pendage vers l'est.

|

|

|

|

| (Noyarey)

|

LOCALITÉS VOISINES | Proveysieux |

|

|

|

|

|

|

Le Fontanil |

|