L'extrémité septentrionale du Vercors correspond à l'interruption brutale de ses reliefs par le cours de la vallée de l'Isère, qui traverse les massifs subalpins entre Grenoble et Voreppe et le sépare ainsi de celui de la Chartreuse. Cette trouée est dans son ensemble orientée N160, donc plus méridienne qu'une orthogonale aux autres parties du cours de cette rivière (qui sont NE-SW en amont comme en aval). Le nom de "Cluse de l'Isère" que l'on emploie souvent pour la désigner manque un peu de pertinence elles car cette orientation lui fait couper les structures (plis et failles) des massifs subalpins de façon oblique. Cela a pour conséquence qu'elle n'en donne pas une coupe fidéle à la géométrie des plis, faute d'être perpendiculaire à leurs axes (c'est ce qu'oublient trop aisément la plupart des observateurs qui l'examinent du point de vue structural).

|

A / LES TRAITS DE SON RELIEF :

Le creusement de la Trouée de l'Isère au travers les massifs subalpins est ancien car, déjà au Miocène (autour de 10 MA), il existait une rivière à son emplacement : en témoigne le fait qu'à cette époque il s'est construit, autour son débouché occidental, un puissant delta qui s'avançait jusqu'à Bourgoin dans le bras de mer périalpin. Concernant son implantation deux aspects sont à prendre en compte : son orientation et le choix de sa localisation, ici plutôt que sur une autre transversale aux massifs subalpins septentrionaux.

Bien que sans doute d'origine fluviatile, cette trouée a été aménagée, élargie et calibrée en U par les passages successifs du glacier de l'Isère, à chacune des crues qui l'ont amené à l'emprunter au cours du Quaternaire. Ces passages répétés ont escarpé les flancs de ses principaux reliefs bordiers (notamment à son débouché, où elle traverse, en aval de Voreppe la montagne du Ratz).

Les extrémités de ces langues glaciaires se sont étalés à sa sortie, dans le sillon périalpin, en y laissant des moraines qui sont disposées concentriquement autour de l'ombilic* de Moirans que ceinturent les pentes du plateau de Chambaran et les collines de Voiron. On désigne par ce terme la zone la plus surcreusée par les glaces, qui fut ensuite longtemps occupée, après leur fonte, par un lac (qui remontait d'ailleurs loin en amont, jusqu'à inclure tout le Grésivaudan). Son fond est entièrement occupé par une plaine alluviale d'une largeur moyenne de 3 kilomètres, constitué par les alluvions d'origine fluviatile qui ont colmaté ce lac.

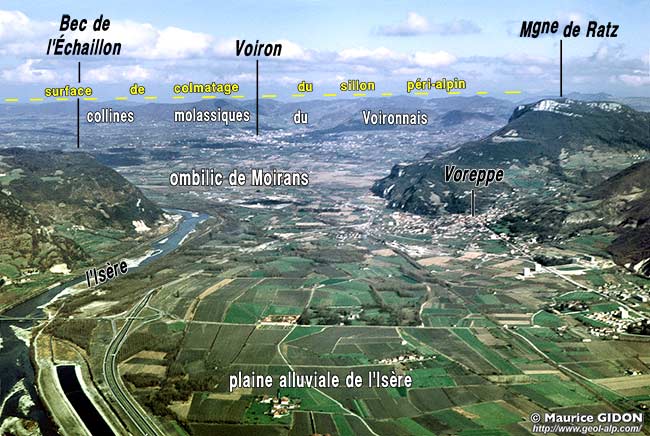

La "cluse de l'Isère" à son débouché aval, vue d'avion, depuis le SE vers le NW, c'est à dire de l'amont vers l'aval. Le Bec de l'Échaillon et la Montagne de Ratz sont les deux morceaux d'un même "mont" jurassien, coupé presque transversalement par la vallée. Ils appartiennent au chaînon le plus méridional du Jura qui ait été dégagé par l'érosion de l'ennoiement sous les molasses du Bas Dauphiné (il diffère en cela des autres chaînons jurassiens plus occidentaux, comme celui de Poliénas). L'ombilic de Moirans est une plaine alluviale fluvio-lacustre qui occupe la zone surcreusée par les glaciers quaternaires au débouché de la Cluse, à la faveur des oscillations de la position de leur front. La photo date de 1968, époque où la plaine alluviale était encore très agricole et où l'autoroute A.48, construite à l'occasion des jeux olympiques, s'arrêtait à Veurey (angle inférieur gauche du cliché) ... |

La trouée de Grenoble franchit la barrière des massifs subalpins de la Chartreuse et du Vercors en tranchant leurs plis, qu'elle traverse tour à tour. Mais elle les coupe plutôt en biseau, surtout dans sa partie médiane, de sorte que ce n'est vraiment une cluse typique qu'à ses deux extrémités, en amont de Saint-Égrève et en aval de Voreppe.

D'autre part ces plis sont pour la plupart rompus par des chevauchements et, de ce fait, leur flanc occidental est plus ou moins supprimé par l'érosion, de sorte que les barres calcaires que cette dernière a dégagé sur ses deux rives sont très généralement inclinées dans le même sens, savoir vers l'amont.

B / SES TRAITS GÉOLOGIQUES :

La coupe naturelle fournie par la "cluse" de l'Isère en aval de Grenoble est célèbre et elle a été souvent visitée, avant que les privatisations multiples rendent pratiquement impossible la visite d'une grande partie des affleurements. La partie de cette coupe comprise entre Le Chevalon de Voreppe et Le Fontanil - Cornillon a notamment été beaucoup étudiée du point de vue stratigraphique et a été prise comme référence pour la définition des formations du Crétacé inférieur des environs de Grenoble (et notamment de celle des calcaires du Fontanil).

La trouée de l'Isère : Panorama de sa rive droite vu depuis sa rive gauche, du col des Bannettes. Seules sont indiquées les structures majeures, de rupture ou de torsion des couches. |

Le trait majeur que met en évidence le panorama de cette coupe naturelle est que le niveau de dissection par l'érosion est plus profond sur la rive de la Chartreuse que sur celle du Vercors. Cela se manifeste par le fait que carapace urgonienne des anticlinaux n'est bien conservée que sur cette dernière et cela aboutit à une dissemblance dans l'aspect du relief, comme le montre la comparaison des coupes interprétatives (voir ci-après)

On trouvera des données complémentaires (photos etc ...) relatives au versant opposé de la trouée de l'Isère à la page qui lui est consacrée dans la section Chartreuse.

(figure agrandissable) |

Liste des abréviations désignant les

accidents sur ces coupes, dans l'ordre où on les rencontre successivement,

du nord-ouest au sud-est. Les symboles entre parenthèses,

précédés de "=", indiquent les

correspondances (d'une rive à l'autre) qui sont seulement

très vraisemblables : Liste des abréviations stratigraphiques : |

C/ L'ÉVENTUALITÉ D'UNE ORIGINE STRUCTURALE .

Comme pour tous ces tronçons de vallées qui limitent deux massifs la question se pose de l'origine éventuellement tectonique de leur tracé.

- 1 - Concernant son orientation aucun trait de la structure géologique de ses extrémités NW (collines du Bas Dauphiné) ni SE (collines bordières de Belledonne), où pourtant disparaît le masque alluvial du lit de l'Isère, ne montre qu'il y trouve le moindre prolongement. De plus on ne peut pas dire que la Trouée de l'Isère est dirigée par une structure tectonique parente d'une de celles (plis ou failles) affectant les deux massifs qu'elle sépare, puisqu'elle les coupe toutes obliquement.

Du fait de cette forte obliquité (ajoutée à sa largeur) elle ne mérite d'ailleurs pas vraiment d'être qualifiée de cluse, comme on le fait traditionnellement. En fait le plus probable est que la direction SE-NW de cette trouée est tout-à-fait originelle par rapport à l'histoire de l'évolution du relief : c'est en effet celle de la ligne de plus grande pente qu'a dû acquérir ce versant des Alpes au début de leur surrection miocène.

- 2 - A propos de sa localisation on ne voit, de prime abord, aucune particularité qui justifie qu'elle se situe à cet emplacement de la barrière des massifs subalpins. Elle ne suit, quoi que l'on en ait dit, aucune ligne de fracture qui rompe ou décale les plis qu'elle traverse ni même d'abaissement de la voûte de ces derniers. L'abaissement, sur les deux rives, des lignes de falaises (qui convergent ainsi vers l'amont selon l'axe de la vallée), peut donner l'impression que la vallée correspondrait à un abaissement d'axe des plis. Ceci est illusoire et relève d'un simple dispositif de "V topographique".

Or tous les axes de plis de la rive gauche, entre Saint-Égrève et Voreppe s'élèvent vers le nord (c'est-à-dire depuis le Vercors vers la Chartreuse), jusqu'à culminer à la latitude de la transversale des deux Guiers. Au contraire plus à l'est, c'est-à-dire en Chartreuse orientale et jusqu'à la trouée de Chambéry - Les Marches, ils plongent vers le nord. Ceci à la seule exception du synclinal du Néron dont l'axe s'abaisse vers la vallée, se rattachant ainsi, par son attitude, au flanc oriental du synclinal de Proveysieux, duquel il est sans doute structuralement très proche (voir la page "Néron"). Quant à l'anticlinal du Ratz il dessine même une culmination transaxiale à l'emplacement où il est coupé par la cluse de Voreppe (on peut d'ailleurs trouver un peu paradoxal que ce soit précisément là, où ce pli offrait l'obstacle le plus haut, que l'Isère à "choisi" de l'entailler transversalement).

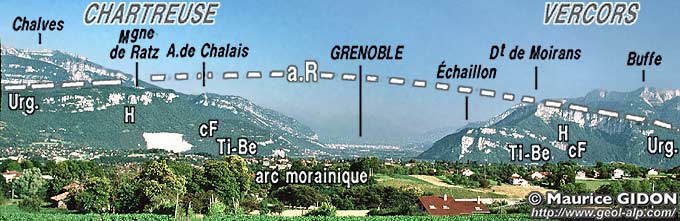

La trouée ("cluse") de l'Isère, vue dans l'axe depuis l'aval (en sens inverse de la précédente), depuis la ligne de moraines de Charauze (Bas Dauphiné : collines du Voironnais). Les tirets gras (a.R) soulignent le dessin incurvé de la voûte urgonienne de l'anticlinal du Ratz (et donc de son axe, lequel est perpendiculaire à la direction du regard) : à l'endroit même où elle est percée en cluse cette voûte ne présente pas un ensellement, mais une culmination. L'ombilic de Moirans est caché par la crête morainique du Carlin (stade 3b). On distingue bien, par contre, la blessure blanche des carrières de La Buisse, ouvertes dans ces couches au flanc ouest de la montagne de Ratz. Ti-Be = calcaires péri-récifaux du Tithonique et du Berriasien ("B-K"sur les coupes ci-après). |

- 3 - Rapports entre les structures de part et d'autre.

Une éventuelle origine tectonique de la trouée peut être trahie indirectement par des différences de géométrie structurale entre les deux côtés de la vallée. À ce point de vue les choses se présentent de façon différente, selon la partie de son cours où l'on se trouve :

a) Dans sa partie située en aval de Fontaine et Saint-Ègrève la cartographie des azimuts de couches et de axes de plis, ainsi que les inclinaisons de ces derniers révéle de fort bonnes correspondances, car leur prise en compte ne met en évidence aucune discontinuité dans le tracé des axes des plis qu'elle traverse (voir le schéma cartographique ci-après). Les décalages apparents que certains ont cru y voir sont dus à ce que les structures sont obliques à la vallée : la largeur de cette dernière est suffisante pour que sa traversée en biais soit cause d'un décalage de leur intersection avec les rives de part et d'autre de l'axe du talweg. En fait toutes les mesures permettant de définir objectivement la disposition dans l'espace des surfaces de cassure pour les failles et des plans axiaux pour les plis confirment leurs correspondances.

|

Légende des accidents tectoniques figurés (du NW au SE) aR = anticlinal du Ratz (charnière en genou

de La Buisse) ; FB = faille des Balmes (du Ratz ); fM = flexure de la Dent de Moirans (flanc est de aR); fP = flexure de la Poste de Voreppe (flanc ouest de sV) ; sV = synclinal de Voreppe ; cV = chevauchement de Voreppe

; aE = anticlinal des Égaux (= anticlinal frontal

de la Chartreuse occidentale) ; sA = synclinal d'Autrans

; cS = chevauchement de Sautaret ; aSo = anticlinal

de Sornin ; fN = flexure de Noyarey (flanc est de aSo); fE = flexure des Engenières ; FF = failles

du Fontanil ; fVa = flexure de la Grande Vache ; sSa = synclinal de Sassenage

(≈ sC) ; sC = synclinal du Cornillon (≈ sSa) ; cSa = chevauchement de Sassenage (≈ cM) ; cM = chevauchement

de Mont-Saint-Martin (≈ cS) ; aSa = anticlinal de Sassenage

(≈ fG ?) ; fG = flexure de Génieux (≈ aSa ?) ; sP = synclinal de Proveysieux ; ØcO = chevauchement

de la Chartreuse orientale ; sN = synclinal du Néron ; FBa = failles

de la Bastille ; aEc = anticlinal de l'Écoutoux

; sS = synclinal du Sappey. |

|

b) Aux abords de Grenoble, c'est-à-dire à son entrée amont, la situation est par contre beaucoup plus ambigüe en raison de la largeur du domaine masqué et de la dissemblance des structures de part et d'autre de ce hiatus d'observations. Cela concerne en effet les accidents situés à l'est du grand synclinal de Proveysieux - Villard-de-Lans, c'est-à-dire appartenant respectivement à la terminaison méridionale de la Chartreuse orientale et à celle du chaînon du Moucherotte (voir la page "Vercors NE"). On doit donc y déterminer quels traits structuraux peuvent être considérés comme repères.

1 - Les deux failles majeures qui limitent le contenu de ce synclinal du côté oriental ont des caractéristiques qui portent à considérer qu'il s'agit de la prolongation d'un même accident. Elles sont en particulier désignées de longue date comme des "chevauchements" (respectivement "de la Chartreuse orientale" et "du Moucherotte") ; d'autre part leur examen plus précis fait dans le présent site "geol-alp" (voir les pages "Néron", "Seyssins" et "Moucherotte") montre qu'elle sont plus complexes mais néanmoins effectivement similaires. En effet dans les deux cas leurs surfaces sont très fortement inclinées vers l'est, tout en présentant des indices indéniables de rejet chevauchant vers l'ouest : ce sont donc des "décro-chevauchements", et plausiblement le même en dépit d'une différence d'orientation non négligeable ...

D'autre part les tracés par lesquels ils aboutissent à la vallée alluviale de l'Isère présentent un net décalage de sens sénestre (de l'ordre de 1 km), accompagné d'un changement de direction non négligeable.

Notamment si, en Chartreuse (du Muret aux gorges de l'Infernet), la direction de cette dislocation est N.20, elle n'est pas identique en Vercors (à Seyssinet) où c'est une cassure un peu plus oblique (N.45), la faille des Perrières, qui émerge des alluvions (voir la page "Seyssins"). Il faut encore aller presque 2 km plus au SW pour voir cette dernière se raccorder au vrai décro-chevauchement, constitué par la faille des Bruziers, qui est orienté quant à elle aux environs de N.80 (c'est-à-dire selon un azimut très voisin de celui qui caractérise les vrais décrochements de la Chartreuse orientale plus septentrionale). |

Enfin on remarque l'interruption brutale des affleurements urgoniens et de l'axe du synclinal du Néron qui se manifeste par sa falaise rectiligne, orientée N.120, qui domine la Buisseratte, ainsi que l'orientation identique de la limite entre affleurements et plaine alluviale depuis Voreppe jusqu'à la Porte de France. Ceci suggère la possibilité que ce tracé corresponde à une cassure que l'on peut désigner sous le nom de faille de la Buisseratte et qui, par sa direction proche de celle d'ensemble de la Trouée, semble mériter qu'on lui lui accorde un rôle capital et notamment la responsabilité du rejet horizontal sénestre observé.

Une interprétation envisagable est que cette hypothétique faille de La Buisseratte, en se rencontrant avec sa conjuguée antithétique de La Perrière, constitue avec elle les deux limites d'un poinçon dont la pointe s'avancerait vers le SE sous la plaine de l'Isère entre Seyssinet et La Bastille (voir la carte schématique, plus haut dans la présente page). |

2 - Les plis qui affectent la lèvre orientale de cette frontière structurale sont franchement différents : l'on ne voit aucune relation entre synclinal du Néron au nord et anticlinal du Moucherotte au sud, même si l'on est tenté de considérer que l'Urgonien du Néron a une position similaire à celui des Trois Pucelles, c'est-à-dire au flanc ouest d'un anticlinal dont le cœur visible paraît constitué au nord par le Tithonique du chaînon de la Bastille - Rachais et au sud par celui de Comboire (et sans doute de Pont de Claix).

En fait il faut prendre en compte le plongement axial des plis, en particulier celui du synclinal du Néron. Ce dernier, mesuré en prenant pour repère la base stratigraphique de l'Urgonien (du côté sud à La Buisseratte et du côté nord aux Batteries), est de 15 degrés, valeur qui est tout de même insuffisante pour que, de ce simple fait, la totalité des couches urgoniennes affleurant au nord disparaissent en profondeur au sud. Néanmoins cette inclinaison exclue que ces couches puissent se prolonger vers le sud de quelque manière que ce soit pour se raccorder à celles de la dalle du Moucherotte qui ondulent à une altitude supérieure de plusieurs centaines de mètres (tout en plongeant également vers le sud, même si c'est plus faiblement).

En outre si l'on considère la direction axiale du synclinal du Néron on s'aperçoit qu'elle est oblique à la rouée et que c'est le prolongement de son flanc oriental qui doit correspondre au sud de l'Isère, en direction comme en pendage, aux couches des mêmes niveaux stratigraphiques qui affleurent au sud de Comboire pour former au delà la barrière rocheuse qui s'enfonce sous le plateau Saint-Ange.

3 - La faille du Lavanchon est une cassure à première vue mineure (et dont l'existence même n'est pas formellement établie). Mais elle semble cependant présenter une continuité remarquable depuis l'Éperrimont vers le nord, ce qui permet d'envisager qu'elle se poursuive même du côté nord de la Trouée : en effet il semble que l'on en retrouve les caractéristiques dans la faille des Combes de Mont-Saint--Martin, dont le tracé est sensiblement dans son prolongement géographique, qui est également fortement pentée vers l'est et qui montre, vis-à-vis des autres structures des rapports similaires, de soulèvement de sa lèvre orientale.

Si l'on se référe à cette base de coordination on peut envisager les équivalences suivantes :

- La faille de Saint-Martin prolonge celle du Lavanchon en passant par Claix ; elle se poursuit plus au nord par le chevauchement de Quaix où son existence permet de comprendre le contraste entre la simplicité sa lèvre SW (synclinal du Néron et combe apparemment monoclinale de Narbonne- Clémencières) et celle NE (Pinéa), affectée de plusieurs replis. De fait cette cassure a un pendage vers le NE qui parait suffisant pour lui faire sectionner l'Urgonien du synclinal du Néron

- Le Jurassique du Rachais - Jalla, qui repose sur celui de la Porte de France par l'intermédiaire du chevauchement de la Bastille est comparable à celui de Comboire dans ses rapports avec le Tithonique de l'Éperrimont - Rochefort. Dans les deux cas les couches de la lèvre inférieure du chevauchement s'avèrent rebroussée en crochon. La différence entre ces deux dispositifs et que le premier affecte des couches globalement basculées vers l'ouest, ce qui est clairement attribuable à son appartenance au flanc ouest de l'anticlinal de l'Écoutoux.

- La succession crétacée de la Pinéa repose au nord de la Vence sur le Jurassique de l'anticlinal de l'Écoutoux par l'intermédiaire d'un palier de chevauchement au sein des marnes de Narbonne, ici le chevauchement du Rivet (voir figure ci-après) que l'on peut envisager d'assimiler à celui du Moucherotte en comparant le déveversement de l'Urgonien du Néron au rebroussement de celui des Rochers de Chabloz et de La Bourgeoise. Il est surtout frappant de constater que les plis de la retombée orientale de l'anticlinal coffré du Moucherotte sont comparables dans leur attitude rétro-déversée à celle du flanc ouest du synclinal de la Pinéa.

4- Le prolongement du chevauchement de Saint-Ange en Chartreuse pose un problème ardu car le dispositif qui lui est associé disparait sous les alluvions au N-NE de Comboire. Deux possibilités paraissent a priori envisageables :

- la première est celle des chevauchements du Jalla, qui coupent le Tithonique redressé de La Bastille, dont l'attitude est comparable à celle du Tithonique de Pont de Claix (bien que le dessin des accidents, et notamment leur pendage, soit assez dissemblable). Mais surtout l'ampleur de leur flèche paraît trop modeste, au regard de celle, pluri-kilométrique, qu'il faut imaginer pour amener le Tithonique sur de l'Urgonien en coupant ces niveaux en oblique, comme à Comboire. On devrait en ce cas en déduire que ce chevauchement s'y amortit ...

- la seconde est que ce soit un chevauchement d'importance supérieure à ces derniers, coupant sous ces affleurements tout le Jurassique supérieur en rampe.

Cette seconde hypothèse paraît plus en accord avec ce que l'on sait de cet accident, qui se rèvèle majeur. Cela l'amènerait à se poursuivre d'une part plus à l'est, aux alentours de Corenc, en palier dans les Terres Noires du Grésivaudan (jusqu'à y trouver une nouvelle rampe lui faisant franchir la barre du Dogger), d'autre part vers l'ouest, en palier dans le Crétacé inférieur. Or, de ce côté, cela l'amène nécessairement à y rencontrer la surface, beaucoup plus redressée, du chevauchement.

Si l'on prend en considération sa plus grande ancienneté de formation il en découle deux possibilités au moins :

- soit il est tranché (avec un rejet vertical d'abaissement) et se poursuit au delà pour réapparaître plus à l'ouest (où ce ne peut guère être qu'en participant à la composante chevauchante du rejet de la faille de Voreppe).

- soit il ne se poursuit pas au delà car c'est lui-même qui réapparait en fait sous les traits de l'accident frontière médian du massif dit chevauchement de la Chartreuse orientale, ceci à la faveur des derniers avatars qui en ont modifié la géométrie.

En effet ce chevauchement, bien reconnaissable comme tel au nord du massif, est fortement transformé, de plus en plus du nord vers le sud, par le jeu horizontal des décrochements qui débitent la Chartreuse orientale. De ce fait au sud-ouest de Saint-Pierre-de-Chartreuse il se transforme en un franc décro-chevauchement à surface très redressée coupant de plus en plus en biseau dextre les plis des domaines plus occidentaux, jusqu'à supprimer d'ailleurs, au niveau de la surface du sol, l'intégralité du domaine chartreux médian.

Quoi qu'il en soit le secteur de l'ancienne ville de Grenoble doit probablement être le siège d'un système décrochant dextre analogue à ceux, plus septentrionaux, de la Chartreuse orientale, lequel rejoint lui aussi du côté occidental l'extrémité méridionale du grand accident appelé là le décrochement des Bruziers (voir les pages "Seyssins" et "Moucherotte").

|

|

|

|

| (Rive gauche de la trouée) | LOCALITÉS VOISINES | rive droite de la trouée |

|

|

|

|

Vercors-Chartreuse |

|