Structure du Vercors (secteur 3) : |

La bordure extrême orientale du Vercors septentrional est constituée par un chaînon orienté N-S qui domine à l'est la vallée inférieure du Drac et que borde à l'ouest le Val de Lans. Il court depuis le Moucherotte au nord jusqu'aux Deux-Sœurs au sud, en passant par le Pic Saint-Michel, le col de l'Arc, le Roc Cornafion et le col Vert et les Rochers du Parquet. C'est nettement le plus escarpé de tout le massif du Vercors et c'est en outre celui dont la tectonique est la plus difficile à analyser et à comprendre (ce qui justifie l'exposé introductif ci-après basé, sur l'historique de ses interprétations).

-- 1/ L'INTERPRÉTATION TECTONIQUE ANCIENNE (celle de la carte géologique) : son historique.

Le dispositif tectonique à l'origine du surhaussement de ce chaînon et des redoublements de succession observables sur son versant oriental n'a commencé à être interprété d'une façon proche de la structure réelle que dans les années 1940 : en effet on le décrivit alors (M.GIGNOUX et L.MORET) comme étant un grand pli-faille raccordant la charnière anticlinale du Moucherotte à une charnière anticlinale du Pas de l'Ours par l'intermédiaire d'un synclinal couché de Claix - Saint-Ange (croquis ci-dessous). Les importantes corrections apportées depuis à cette conception ne sont en effet pas fondamentales. Il est intéressant d'observer qu'elles témoignent en fait de la prédominance prégnante, chez les auteurs de l'époque, du concept des plis couchés, qu'ils appliquent d'ailleurs aussi à la Chartreuse et aux collines de Belledonne.

|

Ce sont essentiellement celles portant sur la structure du Peuil de Claix (qui ne correspond qu'à un tassement), celle des environs de La Tour Sans Venin (qui n'est pas un flanc inverse de chevauchement) et enfin celle au sud du Col de l'Arc (où il n'y a pas de charnière anticlinale mais un simple chevauchement, coupé par une cassure transversale). Nous savons maintenant que cette interprétation pêchait en imaginant un anticlinal couché doté d'un flanc inverse, certes étiré mais largement représenté. |

Suite à la reconnaissance du fait que la présence de couches véritablement en flanc inverse ne s'y observe jamais, les pendages ne basculant presque nulle par au delà de la verticale, cette interprétation a dû laisser place à celle de la superposition de tranches de roches à l'endroit. Cela s'est traduit, dans les années 1960, par la conception que ce chaînon serait essentiellement structuré par la présence d'un unique grand accident, connu depuis sous le nom de "chevauchement du Moucherotte".

En effet au flanc ouest de cette montagne, entre Saint-Nizier et Lans, l'évidence de cet accident est particulièrement flagrante, du fait que l'Urgonien de sa lèvre supérieure y repose brutalement (mais sans renversement) sur les conglomérats miocènes. Cette surface est alors interprétée comme le résultat de l'étirement du flanc inverse d'un pli-faille. Dans ce schéma les torsions locales de couches, anticlinal du Moucherotte et synclinal du Cornafion notamment, sont considérés comme des "crochons* d'entraînement" induits par la friction entre lèvre chevauchante et chevauchée, celle-ci affectant la bordure orientale du synclinal de Villard-de-Lans.

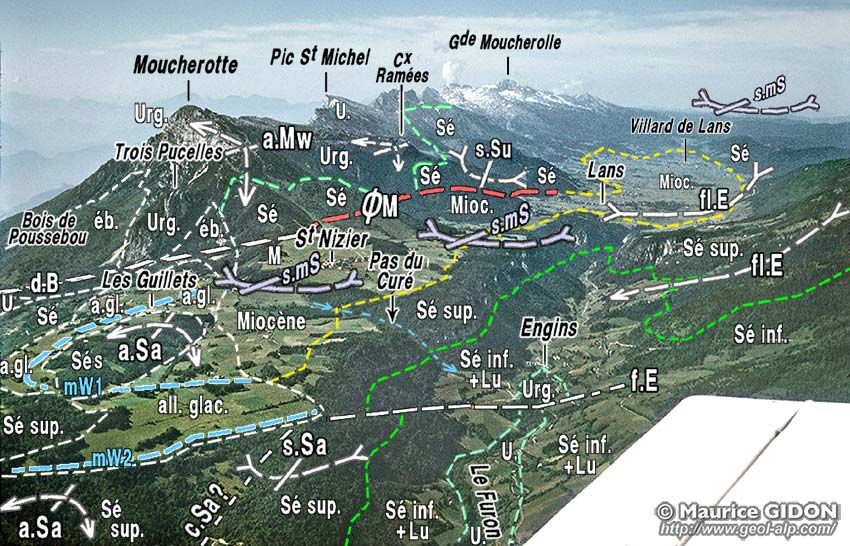

Le Moucherotte et le val de Lans vus d'avion, du nord, montrant la position du Moucherotte, qui constitue le promontoire septentrional de la barrière orientale du Vercors. a.M = "anticlinal" en genou du Moucherotte ; a.Sa = anticlinal de Sassenage ; c.Sa = chevauchement de Sassenage ; f.E = faille d'Engins ; s.Sa = synclinal N-S de Sassenage ; d.B = décrochement des Bruziers ; ØM = chevauchement du Moucherotte (se raccordant au précédent) ; s.VL = synclinal de Villard de Lans ; s.Su = synclinal des Suifs ; s.mS = tronçon passant à Saint-Nizier du synclinal "méso-subalpin" (en violet clair). Alluvions glaciaires wurmiennes (en bleu clair) : mW1 = moraine des Guillets (1° stade de retrait) ; mW2 = moraine des Charvets (2° stade de retrait). |

La carte géologique au 1/50.000° "Vif" (dessinée par J. Debelmas en 1965) prend en compte cette manière de voir et assigne à ce chevauchement un tracé globalement N-S qui longe le bord oriental du val de Lans mais qui déborde plus vers l'ouest au sud de Lans. Elle indique aussi que son tracé s'infléchirait alors vers l'est pour rejoindre, aux abords du Col de l'Arc (mais de façon curieusement sinueuse), le tracé apparemment symétrique du chevauchement du Plateau Saint-Ange. Ce dernier est alors bien reconnu sur le versant oriental de la crête et il est considéré (apparemment à juste titre) qu'il s'y poursuit jusqu'au niveau de la plaine aux abords de Claix. Enfin il est reconnu de façon convaincante que le soubassement rocheux du plateau du Peuil de Claix correspond seulement à un paquet tassé sous lequel ce chevauchement disparaît (toutefois d'une façon non élucidée).

De plus il avait été reconnu, dès 1965, qu'une bonne part du tracé attribué à la surface de chevauchement du Moucherotte correspond en fait au dispositif tectonique un peu complexe de l'accident des Bruziers, peu chevauchant, où le pendage de la cassure, est presque E-W et très redressé au lieu de prendre une faible inclinaison vers le SE pour aller rejoindre en profondeur dans cette direction le chevauchement de Comboire (voir figure ci-dessous et la page "Moucherotte").

Cet accident des Bruziers, s'avère être une déchirure dextre par laquelle le chevauchement s'interrompt du côté nord par une surface plus redressée et orientée presque W-E, c'est-à-dire en biais par rapport à l'axe de l'anticlinal du Moucherotte. Cette géométrie conduit les auteurs suivants (M. Gidon, 1981) à y voir la rampe latérale* de déplacement de ce dernier (voir la page "Moucherotte"). |

Il était donc admis, depuis les années 60, que le chevauchement de Saint-Ange constitue la réapparition de celui du Moucherotte du côté SE de la crête. Sur cette base, alors apparemment bien fondée, on a avancé (M. Gidon, 1981) l'idée supplémentaire que ce dernier accident se raccorderait lui-même avec le chevauchement de l'Éperrimont (ceci par l'intermédiaire d'un tronçon plus redressé, maintenant enlevé par l'érosion). Il y était en outre envisagé que le Tithonique de Comboire puisse représenter la réapparition, au nord de Claix, de celui (également chevauchant) de l'Éperrimont et qu'il se raccorde là au chevauchement du Moucherotte, avant de disparaître vers le nord sous les alluvions du Drac à la latitude de Seyssins.

Comme ceci a lieu 1 km au sud de l'endroit où le tracé du chevauchement du Moucherotte disparaît également sous le lit de l'Isère on était donc porté à se demander (en dépit des problèmes d'ordre géométrique et cartographique que cela posait) si cela confirmait l'hypothèse que ces deux derniers accidents n'en faisaient qu'un seul, dont les deux tronçons ouest et est se rejoindraient sous les alluvions au nord de Comboire. En fait ce n'est que maintenant, au terme d'une analyse englobant les secteurs du Moucherotte , de Lans et du Col de l'Arc, qu'il s'avère clairement qu'on doit la tenir pour fausse.

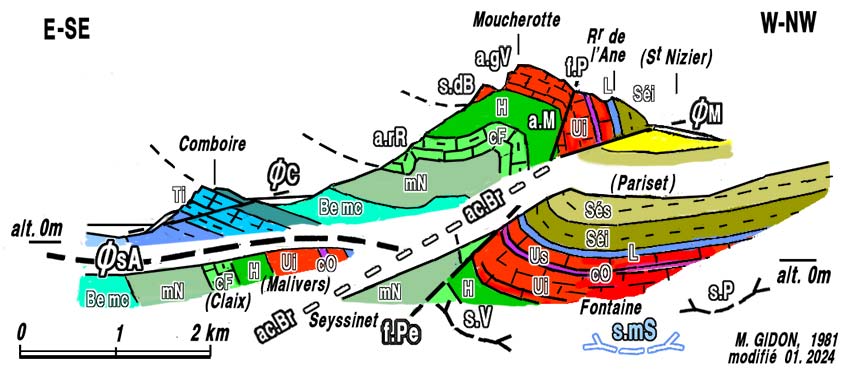

Coupes de la partie septentrionale du chaînon du Moucherotte ØsA = chevauchement de Saint-Ange ; a.rR = anticlinal des Rochers Roux ; s.dB = synclinal de la Draye Blanche ; a.gV = anticlinal de la grotte Vallier ; a.M = anticlinal du Moucherotte ; ØM = chevauchement du Moucherotte proprement dit ; ac.Br = accident (décrochement) des Bruziers ; f.Pe = faille des Perrières (= chevauchement de la Chartreuse orientale) ; s.V = synclinal des Vouillants (flanc ouest du pli suivant) ; s.P = synclinal de Proveysieux ; s.mS = grand synclinal méso-subalpin. À gauche, en bas, (noms de lieux entre parenthèses) on a ajouté la coupe des pentes immédiatement plus méridionales que le Rocher de Comboire : la variation de pendage du chevauchement de Saint-Ange entre Comboire et Pont de Claix est conforme à l'hypothèse d'une rampe intercalée entre ses deux paliers plutôt pentés vers l'ouest. |

Les coupes de la figure ci-dessus essayent de confronter les deux compartiments séparés par l'accident des Bruziers. Pour cela on a les a projeté l'une sous l'autre selon l'azimut N40 de la faille des Perrières (qui est celui du prolongement du chevauchement du Moucherotte dans le compartiment occidental), à droite par rapport à l'accident des Bruziers.

|

Une interprétation très différente de celle adoptée ci-après dans "geol-alp" a été présentée en 2020 dans un opuscule inédit réalisé par Mr. J.C. Chabod et diffusé à titre personnel à différentes personnes (dont le rédacteur du présent site "geol-alp"). |

-- 2/ ENTRE MOUCHEROTTE ET COL DE L'ARC (données inédites).

L'étude des données de ce secteur septentrional conduit à des résultats qui font plutôt conclure à une vue déjà différente, notamment en y reconnaissant la superposition des effets de plusieurs étapes tectoniques. Les deux versants de la montagne méritent d'être d'abord examinés indépendamment l'un de l'autre.

- a) Le versant oriental est caractérisé par un certains nombre de traits connus sur lequels peu de nouveautés ont été apportées.

Le plus important concerne les abords nord-occidentaux de Claix, étudiés à la page "Comboire". Le chevauchement de Saint-Ange y termine en effet, du côté septentrional, son tracé cartographique S-N, à la localité de Malivers.

Au delà de cet endroit il ne saurait prolonger en passant à l'ouest des Rochers de Comboire car on y trouve les termes inférieurs de la tranche chevaucante qui inclut tout le versant du Moucherotte. Cette interruption n'est pas expliquée par la faille presque E-W indiquée par la carte et dont le tracé n'est plausible à aucun égard du côté occidental. Elle est par contre tout-à-fait compatible avec une "faille de Malivers" à surface de cassure suffisamment inclinée vers l'est pour passer sous les affleurements de calcaires du Jurassique supérieur des Rochers de Comboire. Ce pendage vers l'est, combiné au fait qu'elle ne se manifeste pas vers le haut, où elle devrait couper la corniche urgonienne s'il s'agissait d'une cassure indépendante et plane, incite à penser qu'il s'agit de la surface de chevauchement elle-même, infléchie vers l'est. On peut parler de "rampe*" de chevauchement se racordant à un palier plus occidental ; mais c'est là un emploi un peu abusif de ce terme car cette géométrie n'est pas vraiment conforme à celle des schémas classiques (voir la page "failles de compression"). |

En direction du sud le tracé du chevauchement se prolonge longuement, en palier (marnes de Narbonne su Sénonien supérieur), jusqu'à l'aplomb du Pic Saint-Michel. Mais cette longueur n'a rien à voir avec la flèche du chevauchement car cette coupe naturelle ne coupe pas du tout la structure transversalement. Pour apprécier la valeur de cette dernière il faut examiner la coupe plus favorable que donne le rentrant vers l'ouest occasionné par l'entaille du torrent des Charbonniers en versant est du col de l'Arc : on y constate que ce palier se poursuit, faiblement incliné vers l'ouest sur environ 1 km. jusqu'à son interruption par une faille du Col de l'Arc dont la surface s'élève rapidement en direction de ce col ...

- b) Le versant occidental à fait par contre l'objet de nombreuses observations de détail dont les conclusions sont les suivantes :

En premier lieu (voir la page "Moucherotte") il n'apparaît pas que l'anticlinal du Moucherotte soit un pli-faille (au sens de pli ayant évolué en chevauchement*). En effet la forme de sa charnière n'évoque pas l'enroulement progressif que dessine un crochon* d'entraînement induit par un chevauchement. Au lieu d'être arrondie elle raccorde plutôt deux flancs plats, à la manière d'un pli "en genou"* (voir les coupes). Il semble donc plus vraisemblable que la structure du Moucherotte correspondait originellement (selon un style très commun dans l'Urgonien du Vercors), à un tel type de pli-coffré.. En l'occurrence il constituait le bord oriental au synclinal coffré de Villard-de-Lans, symétrique à l'anticlinal de Sornin qui le borde à l'ouest. En deuxième lieu (voir la page "Lans") il y a lieu de penser que c'est aussi lors d'une étape plus tardive que ce pli initial a été rompu. En effet, plus au sud que le Moucherotte proprement dit, l'analyse des rapports entre les plis et le chevauchement montre que ce dernier sectionne là le dispositif en genou à un niveau proche de sa charnière supérieure, anticlinale (traditionnellement dite "anticlinal du Moucherotte"). Cette constation jette d'autre part un grave doute sur la pertinence qu'il y a de considérer que c'est lui qui représente la terminaison méridionale du chevauchement de la Chartreuse orientale. En troisième lieu il est faux que ce chevauchement se poursuive au sud-ouest de Lans : l'on y observe seulement la partie inférieure de ce pli représenté par le raccord synclinal des couches sénonien à celles du fond plat du synclinal majeur de Villard-de-Lans. Ce dernier y est affecté d'une faille des Blancs dont l'interprétation comme un front de charriage à plat censé y prolonger celui du Moucherotte s'avançant dans le Val de Lans n'apparaît que comme une hypothèse faiblement fondée. En quatrième lieu l'interprétation selon laquelle l'ensemble de la structure du chaînon s'explique en ne faisant appel qu'au jeu d'une seule surface de chevauchement, telle qu'elle est exprimée par la carte géologique, subit un début de réfutation, du fait que celui du Moucherotte cesse, par amortissement vers le sud, à la latitude du stade de neige de Lans (La Sierre). Toutefois ceci n'est peut-être pas aussi décisif que ce que montre plus loin l"analyse de la transversale du Col de l'Arc. |

-- 3/ ENTRE COL DE L'ARC ET DEUX SŒURS (données partiellement inédites).

- a) La transversale du Col de l'Arc est le lieu d'un important changement de structure. Il porte sur deux points qui s'additionnent :

1 - Sur la crête au sud du col il n'existe que le petit chapeau de la crête des Crocs qui puisse être éventuellement considéré comme un témoin de l'épaisse tranche de couches chevauchante de Saint-Ange. Le matériel susceptible d'y être rattaché se limite en outre aux seules couches de l'Urgonien basal : en effet les couches plus basses qui devraient lui être attribuées (hauteriviennes et valanginiennes) disparaissent brutalement, environ 600 m en contrebas est du Pic Saint-Michel, en butant contre un accident majeur, transversal à la crête, la faille du Col de l'Arc. On pourrait envisager qu'elle représente une brutale rampe du chevauchement, mais ses caractéristiques ne se satisfont pas d'une telle interprétation (voir un peu plus loin).

2 - Sous le chapeau de la Crête des Crocs on voit se manifester une structure totalement nouvelle, qui n'existe pas du tout au nord de cette fracture transversale : il s'agit du synclinal du Cornafion qui est dessiné en totalité par l'Urgonien enroulé sur près de 1000 m. d'épaisseur (ce qui n'a rien d'équivalent plus au nord ...). Il se greffe en fait sur le flanc oriental du grand synclinal de La Fauge, ce dernier pouvant, au prix d'un décalage dextre plutôt tmodeste, représenter le prolongement méridional du synclinal des Suifs (qui affecte le compartiment plus au nord).

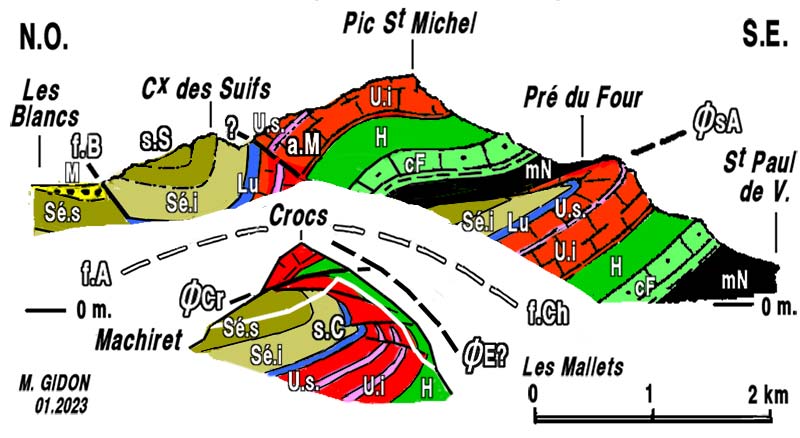

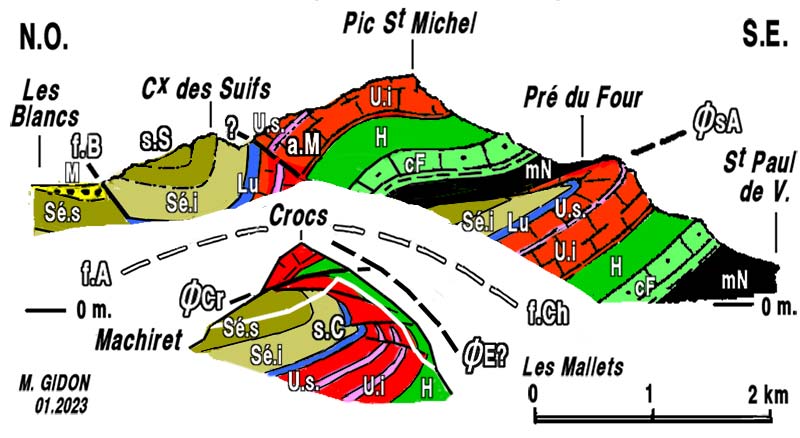

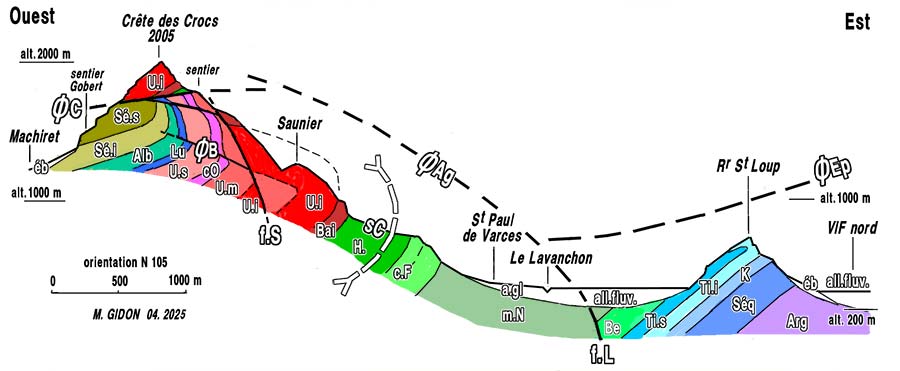

Deux coupes de part et d'autre du Col de l'Arc (nord en haut, sud en bas). L'espace blanc séparant les deux coupes figure la disjonction tectonique ("rampe latérale") occasionnée par l'accident transverse de la faille du Col de l'Arc (f.A) à l'ouest, prolongée à l'est par la faille des Charbonniers (f.Ch). Sur la coupe inférieure on a représenté par un trait blanc le profil topographique correspondant au Roc Cornafion. f.B = faille des Blancs ; s.S =synclinal des Suifs (flexure orientale du synclinal de Villard de Lans) ; ? = ultime prolongement éventuel du chevauchement du Moucherotte ; ØsL = chevauchement de Saint-Ange ; ØCr = chevauchement des Crocs ; s.C = synclinal du Cornafion ; ØE? = prolongement supposé du chevauchement de l'Éperrimont (surface des Agnelons). |

Dans l'ancien contexte d'interprétation ce pli (d'ailleurs très mal représenté sur la carte au 1/50.000°) était censé représenter le crochon du chevauchement de Saint-Ange. Mais ceci est impossible puisqu'on ne voit nulle part ces deux éléments structuraux représentés ensemble ni au sud ni au nord de l'entaille du col de l'Arc.

3 - C'est le jeu de la faille du Col de l'Arc qui apparaît comme l'explication de ce changement de géométrie structurale, car c'est bien de part et d'autre de cette cassure que ce produit cette désolidarisation des déformations.

Une première caractéristique de cet accident est qu'il est globalement orienté sensiblement W-E, avec un pendage en moyenne fort redressé et que son tracé comporte plusieurs tronçons inclinés différemment de bas en haut. Au total sa surface de cassure décrit une torsion bombée vers le nord, ce qui correspond au fait qu'elle se moule sur la torsion antiforme qui affecte, au sud de la faille, l'Urgonien renversé du flanc oriental du synclinal du Cornafion. De plus ce dernier s'emboutit dans les terrains, plus déformables car en prédominance marneux, du Crétacé inférieur de son compartiment septentrional, en les poinconnant horizontalement vers le nord. Une autre caractéristique est que, de part et d'autre de cet accident, l'azimut des lignes structurales des deux compartiments subit un changement d'orientation de l'ordre de 30°. Cela correspond à un pivotement en sens anti-horaire de la partie chevauchante du compartiment nord, par rapport au compartiment sud (le soubassement du chevauchement de Saint-Ange s'avère solidaire de ce dernier). On peut ajouter que, au sud du Roc Cornafion (Col Vert et Gerbier) les couches reprennent; par une inflexion de sens horaire, l'orientation qu'elles ont au nord du col de l'Arc : c'est donc la partie septentrionale du compartiment Cornafion qui est tordue par rapport au reste. de cette torsion azimutale suggère un coulissement sénestre de la faille de l'arc. |

Cette faille donc être considérée comme une déchirure complexe, peut-être en lien avec le chevauchement, plutôt qu'un décrochement postérieur à ce dernier.

- b) Au sud du Col de l'Arc la structure de la crête se résume donc à l'existence du synclinal du Cornafion. Ce terme désigne en fait le repli supplémentaire que dessine l'Urgonien du fait du renversement vers l'ouest de la partie la plus haute du flanc oriental du grand synclinal de La Fauge. Deux traits le concernant méritent d'être mis en lumière car ils sont importants pour comprendre sa formation :

1 - En premier lieu, depuis les Rochers de l'Ours jusqu'au Ranc des Agnelons inclus, le revers oriental de la crête du chaînon se fait remarquer par l'absence de vraie falaise, à la différence de ce qui se produit plus au sud aux Arêtes du Gerbier (voir la page "Cornafion"). Cela a porté à penser, à assez juste titre d'ailleurs, que le glacis d'érosion régulièrement inclinée à plus de 45° du haut de ces pentes correspondrait à la surface d'un chevauchement des Agnelons simplement dénudée par l'érosion (voir la notice de la feuille Vif de la carte géologique). Cela est d'autant plus plausible que l'extension N-S à laquelle se limite cette particularité de relief correspond au même intervalle latitudinaire que le secteur affecté par cet accident au niveau du Jurassique supérieur (voir les pages "Gerbier" et "Éperrimont").

De fait la construction de coupes transversales (voir la page "Éperrimont") montre que le prolongement de cette surface des Agnelons vers le bas aboutit dans le haut vallon du Lavanchon qui sépare du versant principal de la montagne son ressaut constitué par la Crête du Pieu et de l'Éperrimont. C'est aussi là qu'aboutit précisément le tracé occidental de la surface de chevauchement de l'Éperrimont.

2 - La structure des Rochers du Ranc des Agnelons vient toutefois contredire l'hypothèse supplémentaire qui semble en découler, savoir que le rebroussement du synclinal du Cornafion serait le fait d'un crochonnement des couches par ce chevauchement des Agnelons.

En effet ceci est plausible au Roc Cornafion où les couches restent peu basculées et tranchées par cette surface d'érosion. Mais à la crête du Ranc des Agnelons le renversement des couches s'accentue jusqu'à leur faire atteindre le même pendage vers l'est, d'environ 45°, que la surface d'érosion.

|

De plus il s'avère que cet accroissement du basculement y résulte d'une succession de discordances angulaires qui sont intervenues au cours du dépôt de l'Urgonien (voir la page "Agnelons"). Cette disposition implique le jeu de basculements successifs du fond marin, lequel s'abaissait du côté ouest (où l'accroissement de profondeur favorisait l'existence de dépôts plus terrigènes que ceux habituels de la plateforme recouverte par les dépôts organiquement construits du faciès urgonien).

On n'a donc pas affaire là à un crochon tectonique mais au résultat d'un basculement synsédimentaire progressif des couches crétacées (il intéresse d'ailleurs la sédimentation de cette bande de couches orientée NNW-SSE depuis le Barrémien inférieur jusqu'au Sénonien inclus !).

3 - L'existence de la surface de chevauchement des Agnelons, en plus du fait que son existence est seulement présumée, pose quelques autres questions.

a) En premier lieu on doit s'interroger sur son interprétation comme étant le prolongement de celui de l'Éperrimont. Elle implique en effet que la surface de ce prolongement supposé unique subisse une modification de son pendage pour passer de celui, presque horizontal qu'elle a sous l'Éperrimont à celui, au contraire assez fort vers l'est, qui est le sien au niveau de l'Urgonien de la crête du col Vert (voir le cliché ci-dessous et la coupe d'ensemble, deux figures plus haut).

On avait conclu (M.Gidon 1981) que ceci était dû à une torsion synforme intervenue postérieurement au chevauchement (lors d'une phase tardive de plissement), mais cette assertion ne s'avère pas appuyée par les données de terrain.

b) D'autre part les nouvelles observations montrent que la structuration du synclinal du Cornafion était déjà acquise antérieurement à la naissance du chevauchement (cette dernière étant même probablement d'âge miocène). De ce fait la présence de l'obstacle constitué par le rouleau urgonien de ce pli est susceptible d'avoir déterminé la formation d'une surface de rupture permettant au domaine plus oriental de passer au dessus. Ceci est d'ailleurs d'autant plus plausible que ce dernier se trouvait déjà surélevé, du fait que c'est entre les deux que devait passer la ligne de basculement syn-sédimentaire.

c) Une autre question est relative au fait que cette surface tectonique ne se poursuit pas vers le nord au delà de la latitude de Saint-Paul-de-Varces et du grand ravin oriental du Col de l'Arc (voir plus haut le cliché du versant et ci-dessous la vue pseudo-aérienne globale).

En fait son dessin correspond plus précisément à la surface de la faille de l'Arc, qui s'enfonce là sous la succession stratigraphique du Pic Saint-Michel, dont elle tranche en forte discordance les termes inférieurs de sa lèvre chevauchante (voir le bloc stéréogramme, 2 figures plus loin) .

Cette constatation montre de façon flagrante l'indépendance entre

ce chevauchement des Agnelons et celui de Saint-Ange, sous lequel il s'emboutit en recoupant sa base mais ne résout pas la question de leurs rapports avec celui de l'Épérrimont.

Mais cette indépendance géométrique se combine peut-être avec une corrélation chronologique ...

4/ VUES GLOBALES ET INTERPRÉTATION GÉODYNAMIQUE

En définitive un schéma d'ensemble nouveau ainsi qu'une évolution géodynamique totalement inédite semblent maintenant pouvoir être proposés quant à la place tectonique des accidents qui affectent cette bordure nord-orientale du massif du Vercors.

a) Schémas de l'organisation des structures :

- Au nord de Prélenfrey, jusqu'à Grenoble (presque intégralité du chaînon).

Cette vue d'ensemble montre que le chevauchement de Saint-Ange se rattache du côté est au chevauchement de l'Éperrimont au prix du décalage vertical que lui a infligé la faille longitudinale du Lavanchon. Cet accident (qui n'avait pas été reconnu jusqu'à ce jour) semble pourtant très continu et avoir fait preuve d'une dernière activité relativement tardive.

L'angle supérieur droit du cliché ci-dessus montre d'autre part comment semblent se poursuivre en Chartreuse méridionale les structures du Vercors nord-oriental. Il fait apparaître le rôle sans doute capital de la faille de la Buisseratte, dotée d'un rejet sénestre, dont la présence est le fait qui a déterminé l'ouverture de la Trouée de l'Isère à l'emplacement qui devint le site de Grenoble.

D'autre part, concernant le chevauchement de Saint-Ange, certains de ses aspects conservent une certaine obscurité. Notamment du côté occidental il est difficile de décider ce qu'il advient de lui lorsque l'on atteint le grand synclinal de Villard-de-Lans et quel a été le jeu complexe, à la latitude de Saint-Paul-de-Varces, de la faille en quelque sorte "transformante" du col de l'Arc - Charbonniers. Enfin ses rapports précis en Chartreuse avec les chevauchements de La Bastille et de Quaix (l'un comme l'autre apparemment bien plus modestes) ainsi que son éventuelle prolongement à l'ouest du chevauchement de la Chartreuse orientale sont conjecturaux. |

La question du devenir vers le nord du chevauchement de Saint-Ange dans le massif de la Chartreuse est également abordée à la page rapports entre Vercors et Chartreuse. En ce qui concerne le Grésivaudan et la bordure du massif de Belledonne on trouvera des compléments à la page "Collines bordières".

- Entre Lans et le col de l'Arc (partie moyenne du chaînon)

|

- Au sud du col de l'Arc (partie la plus méridionale du chaînon) :

|

b) Scénario chronologique de la déformation :

Avant de résumer la réponse apportée à cette question il faut dire au préalable que les données connues portent à écarter, dans ce site, l'idée selon laquelle leurs plis et chevauchements seraient causés par le prolongement dans la couverture d'une série d'imbrications du socle cristallin. C'est pourtant à ce dogme dénué de fondements que persistent à avoir recours la plupart des articles de synthèse à propos des chaînes subalpines septentrionales.

Par contre le dispositif majeur qui semble s'y reconnaître consiste en un grand chevauchement incliné presque tangentiellement à la surface du socle ("thin skin tectonics" pour employer le jargon actuel). Il prend essentiellement naissance au sein des marnes aaléniennes du revers occidental de Belledonne (et seulement de façon exceptionnelle au niveau du Trias) et tranche en biais les différents niveaux par une alternance de paliers et de rampes (dont les trois principales sont celles du Bajocien, du Jurassique supérieur calcaire et de l'Urgonien). Son émergence affectant les dépôts miocènes correspond au front occidental des Bauges et au "chevauchement" de la Chartreuse orientale, pour se terniner au sud au sein du complexe synclinal de Villard-de-Lans.

C'est ce que cherchait à illustrer la planche de coupes, où sont comparées les données de plusieurs transversales plus septentrionales, qui accompagne l'article de M.GIDON, 1981. Sa réfection est encore en cours, sous forme d'un schéma récapitulatif des étapes discernées ... |

5/ SÉRIE DE COUPES DU CHAÎNON (annexe récapitulative)

|

|

|

|

Deux coupes de part et d'autre du Col de l'Arc (nord en haut, sud en bas). L'espace blanc séparant les deux coupes figure la disjonction tectonique ("rampe latérale") occasionnée par l'accident transverse de la faille du Col de l'Arc (f.A) à l'ouest, prolongée à l'est par la faille des Charbonniers (f.Ch). Sur la coupe inférieure on a représenté par un trait blanc le profil topographique correspondant au Roc Cornafion. fB = faille des Blancs ; s.S = synclinal des Suifs (flexure orientale du synclinal de Villard de Lans) ; ? = ultime prolongement éventuel du chevauchement des Ramées ; ØsL = chevauchement de Saint-Ange ; ØCr = chevauchement des Crocs ; s.C = synclinal du Cornafion ; ØE? = surface de chevauchement des Agnelons (supposée connectée à celle de l'Éperrimont). |

Coupe transversale passant au nord des affleurements les plus septentrionaux de la lèvre supérieure du chevauchement de l'Éperrimont. ØC = chevauchement des Crocs = extrémité méridionale de la lèvre supérieure du chevauchement de Saint-Ange ; d.C = surface de discordance du Cornafion ; ØAg = chevauchement des Agnelons ; f.S = faille du Saunier ; f.L = faille du Lavanchon (supposée) ; ØEp = chevauchement de l'Éperrimont (supposé enlevé par l'érosion). |

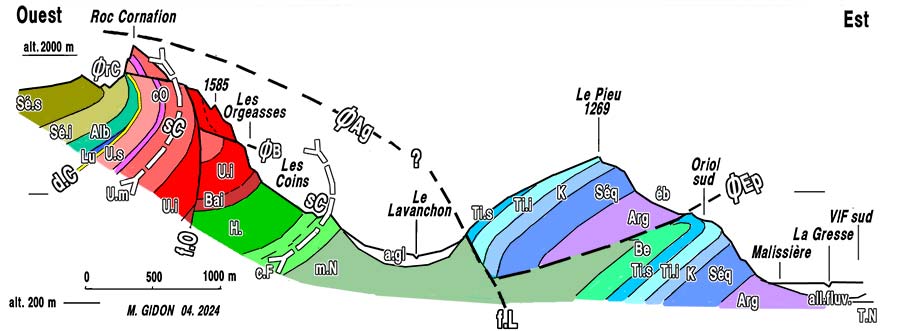

Coupe transversale au Roc Cornafion, montrant les affleurements les plus septentrionaux de la lèvre supérieure du chevauchement de l'Éperrimont. ØrC = chevauchement (mineur) du Roc Cornafion ; f.O = faille de l'Ours ; d.C = surface de discordance du Cornafion ; ØB = chevauchement (mineur) du Bachasset ; ØAg = chevauchement des Agnelons ; f.L = faille du Lavanchon ; ØEp = chevauchement de l'Éperrimont ; sC = synclinal du Cornafion. |

|

|