| Col de l'Arc, Pic Saint-Michel |

Le Col de l'Arc, qui est le passage le plus septentrional pour franchir le chaînon oriental du Vercors, se situe immédiatement au sud du Pic Saint-Michel (voir la page "Lans") et sépare ce dernier de la Crête des Crocs (voir la page "Cornafion"). Il constitue une large interruption dans la longue crête rocheuse qui court depuis le Moucherotte en direction du sud. Son entaille se prolonge à l'ouest par le vallon de Machiret qui descend vers Villard de Lans et à l'est par le ravin des Charbonniers qui aboutit à Saint-Paul de Varces. Elle est assez profonde pour être susceptible de montrer quels sont les rapports structuraux entre les deux tronçons du chaînon du Vercors oriental qui s'y succèdent de part et d’autre (mais pourtant il s'avère que les données observables n'en donnent pas une vue aisément interprétable).

A/ Du côté est de la crête du chaînon le rebord subalpin (qui regarde vers la vallée du Drac et culmine au Pic Saint-Michel) présente la particularité de montrer un redoublement de la corniche urgonienne, trait de relief inconnu en Chartreuse et qui apparaît seulement au sud de Claix (voir la page "Comboire"). En effet ses escarpements y sont interrompus à mi-versant par une succession de replats qui, s'ils viennent presque se raccorder vers le nord avec celui du Plateau du Peuil, ont une origine totalement différente. Le plus important est le Plateau Saint-Ange, situé à l'ouest du village de ce nom et que draine le Ruisseau de la Pissarde.

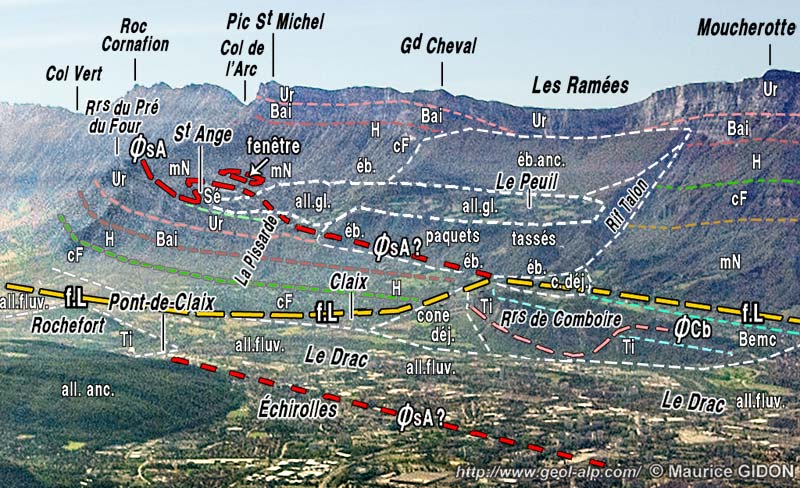

Le rebord subalpin du Vercors entre le Pic Michel et le Moucherotte, vu du NE d'avion ØsA = chevauchement de Saint-Ange ; ØsA? = sa partie septentrionale, masqué sous le tassement du Peuil puis sous les alluvions du Drac ; f.L = faille du Lavanchon (lèvre ouest surélevée) ; ØCb (en rose) = redoublement du Tithonique de Comboire (voir la page "Comboire"). À l'emplacement de la mention "Les Ramées" la dalle urgonienne de la crête est affectée, par la large inflexion synclinale transverse (NE-SW) des Ramées (voir la page "Lans") |

En effet, à l'ouest de ce hameau s'ouvre une surface faiblement déclive en direction du nord, qui se développe jusqu'au pied du talus boisé de l'Hauterivien et des calcaires du Fontanil du soubassement de la crête nord du Pic Saint-Michel (le Grand Cheval). Les ravins supérieurs du torrent de La Pissarde, qui l'entaillent, montrent que, sous l'épandage alluvial glaciaire, s'étendent de larges affleurement de marnes de Narbonne. En outre le fond de leurs entailles montre que ces couches y reposent sur du Sénonien : cette disposition, typique d'un recouvrement par chevauchement, est désignée ici sous le nom de "fenêtre* de Saint-Ange".

Les couches ainsi chevauchées se biseautent en direction de l'est, les marnes de Narbonne reposant sur des niveaux de plus en plus anciens (notamment le Sénonien inférieur puis la lumachelle) qui s'avèrent finalement représenter la couverture stratigraphique de la falaise urgonienne des Rochers de La Bourgeoise et de Chabloz, celle-ci constituant la lèvre inférieure ainsi chevauchée.

|

En définitive le redoublement de l'Urgonien qui affecte ce versant est donc dû à un chevauchement de Saint-Ange dont le pendage est essentiellement dirigé vers le nord-ouest et dont le sens de mouvement est indiqué par le crochon* à vergence ouest que dessine la base de l'Urgonien aux Rochers de Chabloz (voir la coupe ci-dessus et le cliché ci-après).

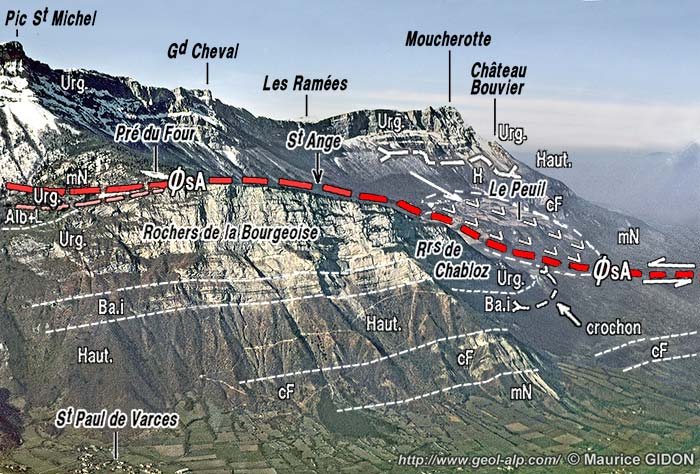

Le rebord oriental du Plateau Saint-Ange vu d'avion, depuis le sud. ØsA = chevauchement de Saint-Ange : noter le crochon* synclinal que dessine l'extrémité orientale des affleurements urgoniens chevauchés aux Rochers de Chabloz : il indique le sens de déplacement du chevauchement. A l'extrème gauche (ouest) du cliché on voit se détacher la navette* d'Urgonien qui forme le toit de la grotte du Pré du Four (voir cliché de détail ci-après). En arrière-plan le paquet tassé du Peuil est indiqué une flèche qui symbolise le trajet du tassement de la dalle urgonienne, maintenant disloquée. On a en outre figuré les replis d'axe N-S à déversement est qui affectent l'Urgonien du Moucherotte (ces derniers sont sans doute des indices d'un mouvement relatif NE vers SW du soubassement (socle de Belledonne). |

Vers le sud on suit le tracé de cet accident jusqu'au collet du Pré du Four (point coté 1269 de départ de l'arête est du Pic Saint-Michel) où les marnes de Narbonne reposent sur l'Urgonien de l'extrémité sud des Rochers de La Bourgeoise. Au revers sud de cette l'épaule les affleurements de la grotte du Pré du Four, permettent d'observer les détails structuraux qui y illustrent le passage de ce chevauchement de Saint-Ange et ses caractéristiques.

L'entrée de la grotte du Pré du Four : vue rapprochée, prise du sud (l'ouest est à gauche), à peu près dans l'axe du crochon qui rebrousse la Lumachelle chevauchée. Le toit de la grotte La lame d'Urgonien chevauchante est teintéé d'ocre par les ruissellements qui y déposent un enduit d'argiles oxydées provenant des marnes de Narbonne qui affleurent quelques dizaines de mètres plus haut. La base de la dalle d'Urgonien chevauchante est débitée en lames secondaires par des surfaces de chevauchement annexes (on en a souligné deux) : l'étirement tectonique et la vergence ouest du chevauchement sont évidents. À la droite du cliché on voit le toit, lisse et surplombant, de l'entrée de la grotte : il est constitué par la surface de base du chevauchement, qui a été mise à nu par le creusement des couches chevauchées, bien moins massives. |

La grotte elle-même est évidée

dans la Lumachelle du compartiment chevauché, qui y dessine un joli petit crochon à vergence ouest.

Son toit

est formé par une dalle d'Urgonien d'épaisseur décamétrique,

qui s'effile là au point de disparaître vers l'est et qui est en outre débitée en lames parallèles : elle présente donc les caractéristiques d'une navette* étirée le long

de la surface de chevauchement.

Cette barre urgonienne de la grotte du Four est donc attribuable à l'étirement tectonique d'un crochon d'autochtone rebroussé. On peut remarquer enfin que cette surface de chevauchement du Four y plonge doucement

vers l'ouest, c'est-à-dire dans le sens de déplacement du compartiment

chevauchant et ne remonte nullement dans cette direction.

B / Au sud de l'épaule du Pré du Four et à la faveur du fort rentrant du ravin des Charbonniers qui draine ce versant dominant Saint-Paul de Varces, les abrupts orientaux du chainon se poursuivent par un tronçon pratiquement E-W qui mène au Col de l'Arc sous la domination du Pic Saint-Michel.

Ce rentrant, qui débute au revers sud de l'échine du Pré du Four, fournit une coupe naturelle presque E-W, donc très oblique au reste du chaînon : elle est fondamentale à analyser car c'est la seule, possédant une telle orientation, qui nous soit offerte dans tout ce chaînon, depuis le Moucherotte jusqu'aux Deux Soeurs. On peut examiner ce qu'elle révèle à trois niveaux, successivement de bas en haut.

1 - Niveau inférieur :

Depuis la grotte du Pré du Four jusqu'au fond du ravin du Col de l'Arc on constate que le chevauchement de Saint-Ange se poursuit en s'abaissant doucement vers l'ouest (précisément de 50 m sur 800 m de distance). Sous ce dernier on voit réapparaître la succession autochtone*, visible plus au nord au plateau Saint-Ange, qui repose stratigraphiquement sur la dalle urgonienne de son rebord oriental (falaise des Rochers du Pré du Four). Le pendage, dans la même direction, de ces couches étant bien plus élevé cela laisse s'ouvrir en contrebas un espace où la succession chevauchée se complète au dessus de l'Urgonien (à la faveur de son pendage vers l'ouest) par des termes de plus en plus récents, jusqu'aux couches sénoniennes qui affleurent en rive droite (sud) dans le rentrant boisé du Bacon.

Ces couches y sont toujours surmontées par un abrupt urgonien mais celui-ci s'avère là représenter la base d' un affleurement beaucoup plus étendu vers le haut, jusqu'au Pas de l'Aire. Par ailleurs les bancs urgoniens formant cet escarpement boisé se montrent ployés par la charnière du synclinal du Cornafion, laquelle poursuit vers le nord (mais seulement jusqu'au ravin du Col) le dispositif qui affecte plus au sud les abrupts inférieurs du Roc Cornafion.

Le versant sud-oriental du col de l'Arc vu du sud-est, d'avion, depuis l'aplomb de la montagne du Pieu (voir à la page "Comboire" la suite du paysage vers la droite) . ØCr = chevauchement des Crocs ; ØsA = chevauchement de Saint-Ange ; ØB = chevauchement du Bacon ; ØF = chevauchement du Four. s.C = charnière du synclinal du Cornafion ; f. S = faille du Saunier ; f.Ch = faille des Charbonniers ; f.A = faille de l'Arc. Les petits schémas indiquent la disposition spatiale des couches en différents points. |

2 - à mi-hauteur, dans les pentes orientales du Col de l'Arc

La base de la succession chevauchante de Saint-Ange est donc pentée doucement vers le nord-ouest et ce d'une façon sensiblement parallèle aux couches de la succession chevauchante, jusqu'à l'endroit où il atteint le ravin du col. Ce changement de pendage correspond au fait qu'il est coupé par une faille du Col de l'Arc dont le tracé, sensiblement E-W, est fortement ascendant vers l'ouest et semble trancher vers le bas la barre urgonienne de la grotte.

Vers le haut son tracé cartographique dessine, au franchissement de la crête du col, un V topographique très ouvert vers le NE : une construction géométrique faite sur cette base porte à attibuer à sa surface de cassure un azimut proche de N130 et un pendage vers le NE de l'ordre de 40°. |

a) à l'amont de cette intersection cette faille détermine un changement radical car les termes stratigraphiques chevauchants constituant sa rive nord n'infléchissent pas leur pendage mais sont tranchés en biais ; de plus ces couches, disposées à l'endroit, y font place, en rive sud, aux couches urgoniennes verticales et même renversées du soubassement des Rochers des Crocs, lesquelles appartiennent au flanc supérieur du synclinal du Cornafion (voir la page "Cornafion").

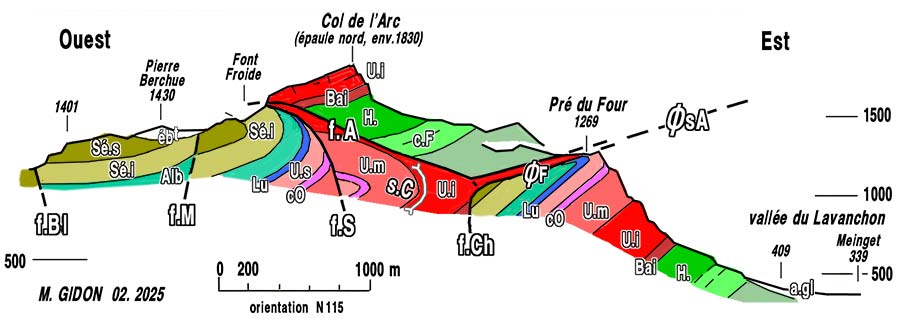

Coupe du versant septentrional du Col de l'Arc (revers méridional du Pic Saint-Michel). ØsA = chevauchement de Saint-Ange ; ØF = chevauchement de la grotte du Four ; f.A = faille de l'Arc. f.Bl = faille des Blancs ; f.M = faille de Machiret ; f. S = faille du Saunier ; f.Ch = faille des Charbonniers ; s.C = charnière du synclinal du Cornafion. (voir aussi, plus au nord, à la page Lans, la coupe du Pic Saint-Michel). |

Une hypothèse cherchant à rendre compte de ces données est de considérer que cette faille a fonctionné en même temps que le chevauchement en jouant le rôle d'une rampe latérale* très oblique en azimut comme en pendage, par rapport à la lèvre supérieure du chevauchement. Mais elle n'explique pas la dissemblance de constitution entre ses deux lèvres. |

b) Vers le bas, au SW du Ruisseau du Col de l'Arc, le chevauchement de la grotte du Four ne peut se poursuivre que par le pied de l'abrupt urgonien dominant le rentrant forestier du Bacon, puisque c'est là que se prolongent les affleurements de Crétacé médio-supérieur (jusqu'au Sénonien inférieur), de l'"autochtone " du chevauchement.

Mais ce chevauchement du Bacon se révèle être la dernière trace visible en direction du sud du chevauchement de Saint-Ange : en effet il se termine là en se raccordant indéniablement à la faille des Charbonniers (voir la page "Cornafion"), dont le tracé NW-SE cesse brutalement à cette altitude (c'est-à-dire peu au dessus de la Source des Mousses) de s'élever verticalement pour se coucher en direction du nord.

Cette situation est paradoxale à deux titres : d'abord parce que cette faille est pourtant dotée d'un rejet vertical important (près de 300 m) qui abaisse sa lèvre nord, ensuite parce que les couches de sa lèvre chevauchantes ne se montrent ni rompues ni tordues). Son explication apparaît résider inéluctablement dans le fait que, 800 m plus au nord, ce chevauchement du Bacon tranche de façon similaire l'extrémité méridionale de la faille de l'Arc, laquelle a sensiblement la même orientation N.130. On est donc conduit à conclure à un décalage N-S de leurs deux terminaisons respectives par l'intermédiaire du tronçon chevauchant du Bacon et à considérer ce dernier comme une surface de glissement sub-horizontale selon laquelle ces deux tracés ont été décalés dans un mouvement comportant une composante de vergence nord (le compartiment supérieur étant décalé dans cette direction).

Dans cette interprétation

la faille de l'Arc et celle des Charbonniers apparaîssent comme les deux morceaux d'un seul accident ancien, relativement transverse au chaînon, qui ont été décalés à mi-pente par le jeu du chevauchement de Saint-Ange.

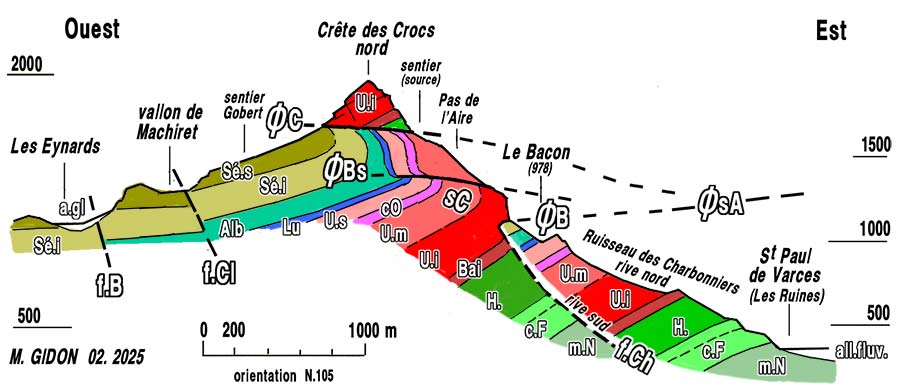

Coupe à l'ouest de Saint-Paul de Varces (montrant la différence de structure entre les deux rives du Ruisseau des Charbonniers, en contrebas de la source des Mousses). ØsA = chevauchement de Saint-Ange ; ØC = chevauchement des Crocs ; ØBs = chevauchement du Bachasset ; ØB = chevauchement du Bacon ; f.Ch = faille des Charbonniers. |

3 - En haut, aux abords de la crête du chaînon

a) Dans la partie de la crête siuée nord du col de l'Arc les escarpements du Pic Saint-Michel montrent quelques déformations qui affectent la lèvre septentrionale du chevauchement de Saint-Ange, tranchée en biais à sa base par la faille de l'Arc. Bien que les éboulis et la couverture végétale qui en garnissent le pied y limitent beaucoup les informations elles ne sont pas dénuées de signification (voir cliché ci-dessous) :

Le versant oriental du Col de l'Arc : vue plus agrandie, du sud-est, d'avion. ØCr = chevauchement des Crocs ; f. S = faille de Saunier ; f.A = faille du col de l'Arc ; f.A = faille nord du col de l'Arc ; f.aC = faille de l'antécime sud-occidentale ; Ør : petit chevauchement également à vergence est, résultant apparemment de la rupture d'un repli (structure apparentée à celle de l'Urgonien du sommet du Moucherotte ?). Les grosses demi-flèches indiquent le sens du cisaillement accompagnant la compression selon l'azimut N.30° qui est sensiblement perpendiculaire au regard de l’observateur. |

- a) cette lèvre septentrionale de la faille du col de l'Arc y est affectée par une "faille nord du col de l'Arc" qui abaisse de quelques dizaines de mètres sa lèvre nord-est. A l'encontre de cette déformation plutôt extensive les couches de sa lèvre sud dessinent une charnière en genou déversée vers le sud-ouest qui est l'indice d'un rejet compressif dans ce sens ; |

b) Au sud-ouest du col de l'Arc l'Urgonien renversé du flanc supérieur du synclinal du Cornafion est recouvert, en forte discordance angulaire, par des couches du Barrémien supérieur disposées à l'endroit avec un pendage ouest modéré. Cette disposition correspond à la surface du chevauchement des Crocs, dont le tracé court sur ce versant oriental une centaine de mètres en contrebas de la ligne de crête, jusqu'au col de la Pierre Vivari (peu au nord des Rochers de l'Ours).

On peut être tenté d'assimiler cet accident à un prolongement méridional du chevauchement de Saint-Ange, ceci en dépit de leur fort décalage en altitude qui correspond au fait que sa série est amputée par rapport à celle de ce dernier de tous les termes sous-jacents à l'Urgonien (soit d'une épaisseur de couches de plus de 300 m). Mais en fait leurs surfaces ne se prolongent pas car le chevauchement des Crocs, même s'il infléchit son pendage vers le nord aux approches du Col, se fait couper en biais sous ce dernier par la faille du col de l'Arc : c'est plutôt celle-ci qui semble représenter une rampe transversale du chevauchement (voir plus haut). |

Ce chevauchement des Crocs constitue donc en fait l'élément le plus méridional d'un faisceau de cassures du col de l'Arc, dislocation transverse qui délimite vers le sud la tranche de couches charriées par le chevauchement de Saint-Ange au sens strict. Or le jeu de ce faisceau de cassures obliques au chaînon se révèle en outre être avoir comporté un serrage, grossièrement NE-SW (proche de N.30°) , entre les deux portions du chaînon qui s'y affrontent. De ce fait leurs relations correspondent en fin de compte à un "emboutissage" de sa lèvre sud-occidentale dans et sous sa lèvre nord-orientale. La particularité qui a conduit la surface du chevauchement de Saint-Ange à subir cette complication de dessin résulte sans doute de l'originalité structurale propre au secteur plus méridional du Cornafion et de la crête du Gerbier (voir les pages correspondantes).

Enfin, toujours sur ce versant est du chaînon mais environ 500 m au sud du col, les couches à pendage est de l'Urgonien du flanc oriental du synclinal du Cornafion sont affectées par la faille de Saunier dont le tracé a un azimut proche de N.150 et s'interrompt vers le nord en butant contre le chevauchement des Crocs (voir la page "Cornafion") : il est à présumer qu'elle se poursuit sous ce dernier "en tunnel" car on retrouve sur le versant ouest du Col les deux failles de Font Froide qui ont sensiblement les mêmes orientations et s'engagent de façon similaire sous ce chevauchement (voir ci-après). |

C/ Le versant ouest du col de l'Arc donne surtout, à la faveur du vallon de Font Froide (qui descend vers le nord-ouest au pied nord de la crête des Crocs), deux coupes parallèles qui (à l'instar de ce qui se produit en versant oriental) sont remarquablement peu semblables.

1- La coupe septentrionale, de la rive droite du vallon, traverse en biais NW-SE le versant sud-ouest du Pic Saint-Michel. On y observe un ensemble de dislocations, complexe dans le détail, qui a été interprété (notamment sur la carte géologique) comme un pli-faille* dessiné par l'Urgonien : il serait en effet doté d'un flanc inverse étiré et rompu par une belle surface de chevauchement plongeant vers l'ouest et reposant sur du Sénonien.

Toutefois son analyse conduit à contester cette interprétation, ceci en premier lieu parce que, en fait, cette coupe naturelle n'est pas orthogonale à la crête du chaînon ni d'ailleurs à la direction du regard. En réalité elle leur est orientée très en biais, selon le N150 (c'est ainsi que la faille "f.Fn" a un tracé N140 et un pendage de l'ordre de 40° en direction du N60, soit vers l'arrière-plan droit). Quant à l'interprétation de la lame rocheuse de l'escarpement qui domine le vallon de Font Froide comme un flanc inverse étiré elle se heurte à plusieurs difficultés.

- En premier lieu cette lame n'affleure pas sur le même plan que celles dessinant la charnière, mais en avant-plan. En fait leurs couches sont séparées par une cassure qui apparaît comme le prolongement de la faille du col de l'Arc ("f.A"). En outre l'Urgonien de du flanc supérieur de la charnière est tranché du côté droit par la paléofaille de la Sierre, qui est elle aussi sectionnée par la surface de la faille du col de l'Arc. |

En définitive il s'avère que la lame urgonienne de la rive droite du vallon de Font Froide appartient au soubassement du chevauchement des Crocs : il s'agit donc vraisemblablement d'un fragment de l'Urgonien des abords de la charnière du synclinal du Cornafion, détaché par le jeu (oblique à ce pli) d'une faille parallèle à celle du col de l'Arc (mais affectant le soubassement du chevauchement des Croc).

Il se trouve que le tracé de la cassure "f.Fn" prolonge assez exactement, sur la carte, celui de la faille des Charbonniers qui affecte les basses pentes du versant oriental du chaînon (à la latitude de Saint-Paul-de-Varces). Mais cette cassure ne se suit pas dans les pentes intermédiaires qui s'élèvent vers le col de l'Arc (lieu dit Pas de l'Aire) : au contraire elle se prolonge horizontalement vers le nord par le court tronçon du chevauchement du Bacon. Il est également difficile de croire qu'elle se prolonge vers le haut plus à l'ouest (conformément au tracé en tiretés de la carte géologique) car le ravin qui pourrait sembler lui correspondre ne montre rien de convaincant en ce sens (voir plus haut le cliché des environs du Bacon). On ne peut donc pas retenir cette interprétation. |

Il découle de ces observations que, à l'instar de ce qui se passe sur le versant oriental, le tracé du chevauchement des Crocs s'infléchit vers le bas en convergeant avec la faille du Col de l'Arc, qu'il atteint peu au nord du point où le chemin l'emprunte pour traverser l'escarpement de rive nord du ravin de Font Froide (voir les clichés ci-dessus).

2 - La coupe méridionale, de la rive gauche du vallon de Font Froide (extrémité septentrionale de la Crête des Crocs), confirme en outre que la surface basale du chevauchement des Crocs ne pend pas vers l'ouest, à la différence de ce que font les bancs du Barrémien de sa lèvre supérieure ainsi que les dalles sénoniennes de sa lèvre inférieure (appartenant au flanc oriental du synclinal de La Fauge). Il est donc invraisemblable que le chevauchement des Crocs puisse s'abaisser vers l'ouest suffisamment pour qu'il finisse par s'y engager sous le Sénonien de la rive occidentale du vallon de Machiret (c'est pourtant, ce que suppose le dessin de la carte géologique et l'interprétation associée).

Les abords méridionaux du Col de l'Arc, vus du nord depuis la crête SW de l'antécime 1951 du Pic Saint-Michel. ØCr = surface de chevauchement des Crocs : elle s'abaisse de la gauche vers la droite (vers l'ouest donc), mais aussi de l'arrière (Sud) vers l'avant (Nord) ; f.cA = faille du col de l'Arc (sensiblement N130) ; f.S = faille du Saunier ; f.Fn = faille nord de Font Froide ; f.Fs = faille sud de Font Froide. Le flanc oriental du synclinal de la Fauge (voir la page "La Fauge") devrait se raccorder au flanc inverse du synclinal du Cornafion (à gauche du cliché) si le cœur de ce dernier n'était pas masqué par le chapeau de la crête des Crocs. Le rapprochement qui a embouti les deux lèvres du système faillé de l'Arc est orienté dans le sens du regard. La lèvre nord inclue la crête des Crocs et la lèvre sud tout le matériel sous les tirets rouges. |

D'autre part la forte dalle des calcaires sénoniens du flanc oriental du synclinal de La Fauge, orientée N45, que coiffe le chevauchement des Crocs, s'interrompt assez brutalement à son bord nord en faisant place au Sénonien inférieur du fond de vallon de Font Froide. Il passe là une faille sud de Font Froide qui surhausse sa lèvre orientale selon un azimut N.140.

Le bord de la lèvre méridionale de cette faille sud de Font Froide montre que les couches y sont affectées par une torsion synclinale d'azimut N.120, déversée vers le SW, qui permet au Sénonien supérieur (à l'endroit) de s'engager vers le NE sous les marno-calcaires sénoniens inférieurs du vallon de Font Froide. Ce pli doit en définitive être la réapparition du cœur de la charnière du synclinal du Cornafion dont l'axe est tordu là en sens anti-horaire par le jeu du faisceau des failles de l'Arc. L'interprétation de cette faille sud de Font Froide semble similaire à celle, d'orientation très voisine, qui affecte l'autre rive (nord-orientale) du vallon, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une faille secondaire oblique au grand synclinal du Cornafion. Il est envisageable qu'il s'agisse plus précisément de la réapparition, sur ce versant ouest, de la faille de Saunier qui traverse en biais, le flanc le synclinal du Cornafion sur le versant opposé (voir plus haut le premier cliché de la présente page). |

3 - En contrebas nord-occidental du col on perd le tracé des divers accidents visibles aux abords du col (faille de l'Arc, chevauchement des Crocs et failles de Font Froide). À la place un seul tracé est disponible qui est celui du vallon de Machiret, qui s'ouvre du NNE vers le SSW depuis Collet du Furon. Il ne montre aucun affleurement sous la couverture quaternaire qui l'occupe mais sa rive occidentale appartient à la dalle chevauchante par continuité des ses affleurements au nord du Collet (voir la page "Lans"). Ce vallon de Machiret présente surtout la caractéristique notable que les couches du Sénonien y changent d'orientation, passant d'un azimut N-S du côté nord-occidental (synclinal des Suifs) à une valeur de l'ordre de N30 dans ses pentes orientales (flanc est du synclinal de la Fauge).

Le versant nord-occidental de la crête des Rochers de l'Ours vu du sud-ouest, d'avion, depuis l'aplomb est de Villard-de-Lans. Cette vue montre comment, sur ce versant, s'affrontent en biais, par l'intermédiaire de la faille du Col de l'Arc, les deux ensembles structuraux nord et sud du chaînon. a.M = anticlinal du Moucherotte ; f.Si = faille de la Sierre ; s.S = synclinal des Suifs ; ØCr = chevauchement des Crocs ; f.A = faille du Col de l'Arc ; f.Fs = faille sud de Font Froide ; f.B = faille des Blancs ; f.Cl = faille des Clots (lèvre droite surhaussée) ; f.M = faille de Machiret (?), prolongement de la précédente ; f.rO = faille des Rochers de l'Ours (voir la page "Cornafion") ; s.C = charnière synclinale du Cornafion ; f.P = faille de Pissavache (entre Sénonien et Urgonien du Cornafion). "br" (en jaune, au bord supérieur droit du cliché) = poche de taille décamétrique remplie de blocs métriques de matériel urgonien (affleurement signalé par M. J-C. CHABOD). Le vallon des prairies de Machiret ne montre aucun affleurement car il est occupé par un ensemble alluvial caillouteux où se succèdent bosses et replats, qui représente un ancien glacier rocheux* maintenant colonisé par la végétation. |

Mais, contrairement à l'interprétation de la carte, il est exclu que ce vallon héberge un prolongement "plongeant " du chevauchement des Crocs, puisque la surface de ce dernier ne pend pas vers l'ouest plus fortement que les bancs sénoniens de sa rive orientale (ce qui lui ferait d'ailleurs recouper ces derniers une deuxième fois, en sens opposé !). Il faut donc admettre que son tracé est dirigé par la faille des Clots, qui affecte plus au sud le Val de Lans méridional (voir la page "Villard de Lans").

De plus cela impose qu'il se raccorde, par un tracé brisé à plus de 90° ouvert vers le sud, au faisceau de ceux du col de l'Alpe et du vallon de Font Froide (qui eux pendent vers le NE), délimitant ainsi, à la façon d'un antiforme conique plongeant vers le nord, un bloc méridional (des Crocs) qui s'emboutit sous un bloc septentrional (du Pic Saint-Michel) .

D/ Essai de vue d'ensemble

Le dessin global simplifié de ce système de cassures est représenté sur la vue d'ensemble donnée par la figure ci-dessous. On peut observer que la surface majeure qui sépare le blocs nord et sud se moule grossièrement sur le bombement dessiné par le flanc inverse du synclinal du Cornafion, qui affecte le compartiment droit (sud) de leur affrontement. Elle ne correspond pas à une simple juxtaposition de ce compartiment sud contre le compartiment nord mais aussi au fait qur le premier s'emboutit sous le second (ce dont témoigne son enfoncement sous le chapeau de la Crête des Crocs).

image sensible au survol et au clic |

D'autre part les rapports entre ces deux compartiment comportent un jeu en pivotement de sens horaire, de l'ordre de 30°, de celui du sud par rapport à celui du nord (ceci se manifeste par le changement d'orientation des pendages qui a été souligné par des croquis sur le cliché précédent et par celui des charnières synclinales sur celui ci-après). Il faut ajouter que ce dispositif amène la faille de Machiret à se prolonger, à son extrémité méridionale par la faille des Clots qui, en traversant le Val de Lans méridional sur toute sa largeur, fonctionne comme une frontière tectonique qui ferme, en le tranchant en biais, le synclinal de Villard-de-Lans, pli majeur du Vercors oriental(voir la page "Villard de Lans").

En définitive il existe donc, à la latitude du col de l'Arc, un véritable hiatus structural entre les deux parties du chaînon : La différence majeure de ce schéma interprétatif avec celui antérieur (légende de la carte géologique) est que l'on observe pas là un systéme de plis couchés vers l'ouest qui serait doté d'un flanc inverse étiré par un chevauchement : il s'agit, très différemment, de la juxtaposition de deux compartiment (nord et sud) qui diffèrent par la façon dont se comporte le chevauchement unique et commun qui redouble leur succession stratigraphique (lequel n'a d'ailleurs rien à voir avec le chevauchement du Moucherotte) : De plus l'articulation entre ces deux parties du chaînon s'avère accompagnée par deux particularités annexes qui sont : A ce propos on peut remarquer que les tracés des deux failles sub-verticales de Saunier et des Charbonniers - Col de l'Arc, qui se rencontrent aux abords occidentaux du Col de l'Arc, divergent à l'est de celui-ci selon un angle d'environ 40° : cela leur fait délimiter un compartiment intermédiaire qui correspond exactement à l'ouverture vers l'est qu'implique le pivotement relatif des deux tronçons, nord (Pic Saint-Michel) et sud (Cornafion), du chaînon. |

Le bloc tectonogramme de la figure ci-après essaye de donner une représentation schématisée de ce hiatus structural qui se manifeste à la latitude du col de l'Arc. Il suggère, mais sans les préciser (par une réserve de blanc et un tracé en bleu de la surface antiforme de discontinuité), les rapports d'emboutissage du compartiment méridional sous le compartiment septentrional (bien que l'existence de la klippe de la Crête des Crocs en soit un fort témoignage cette dernière a été omise pour simplifier le dessin au sud du col de l'Arc, limité à la seule représentarion de son soubassement).

|

L'enchaînement des événements qui ont abouti à cet édifice tectonique complexe débute avec la formation du synclinal du Cornafion. En effet on apprend plus au sud, à la latitude des Rochers des Agnelons, que celle-ci s'est, pour une bonne part ,déroulée au cours de la sédimentation crétacée (voir la page "Gerbier").

La formation de cette structure, qui renverse la partie haute du flanc oriental du grand synclinal de la Fauge, s'avère y résulter d'un basculement local du fond marin, qui affectait là une bande de terrain, articulée par une flexure antiforme à jeu pérenne, aux terrains sédimentés dans le même temps à plat plus à l'est, c'est-à-dire à l'emplacement actuel de Vif, de l'Éperrimont et de Prélenfrey. Il en résulte qu'à la limite de cette zone charnière de basculement (sans doute plus ou moins faillée en extension) le domaine non affecté s'est trouvé surélevée très fortement (d'environ 1000 m au moins). |

À la question des rapports qu'a actuellement le chevauchement ainsi créé avec la structure des abords du col de l'Arc la réponse qui vient aisément à l'esprit est d'identifier sa partie occidentale dans le chevauchement de Saint-Ange (le passage à ce dernier depuis celui de l'Éperrimont se faisant par la rampe de Malivers qui traverse les calcaires du Jurassique supérieur).

On ne peut que s'interroger sur son devenir à l'extrémité occidentale du dispositif visible, où sa lèvre supérieure chevauchante bute, tranchée en biais, contre la faille sub-verticale des Blancs. Le rejet vertical d'abaissement de la lèvre ouest de cette dernière rend vraisemblable qu'elle se poursuive à plat sous le plancher valanginien de la partie plus occidentale du Vercors. En ce cas elle pourrait bien ne revenir au jour qu'à l'occasion du chevauchement de Rencurel (qui en représenterait le front) après un palier masqué long de 9 km (et sans doute quelques rampes accessoires mineures). |

D'autre part cette manière de voir n'explique pas toutes les particularités de la transversale du col de l'Arc et laisse en particulier de côté la question de ses accidents intermédiaires, savoir la faille de L'Arc et la faille des Charbonniers. Ces derniers relèvent d'un autre thème structural qui est une déformation tardive par des mouvements transversaux. Ils associent un coulissement dextre du compartiment méridional avec un certain crochonnement azimutal en sens horaire de l'axe du synclinal du Cornafion, pour réaliser l'"emboutissage" de sa charnière urgonienne vers le nord, dans les couches relativement déformables (du Valanginien et de l'Hauterivien) du compartiment du Pic Saint-Michel.

On peut avec une bonne plausibilité lier ces mouvements à celui (post Miocène) de la grande faille des Clots qui tranche transversalement les replis de la Grande Moucherolle affectant sa lèvre méridionale. En effet son compartiment septentrional est seulement affecté par le grand synclinal coffré de Villard-de-Lans, où ces plis ne se retrouvent pas. Cette différence atteste effectivement d'un coulissement dextre dont le rejet est absorbé du côté sud par le plissement alors qu'il est inexistant du côté nord. |

Carte géologique très simplifiée du Vercors oriental à la latitude de Villard de Lans

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| Val de Lans |

|

|

|

|

|

|

|

|

Col de l'Arc |

|