La Grande Moucherolle (2284 m) |

Cet élégant sommet est certainement (après le Mont Aiguille) celui qui est le mieux individualisé de tout le Vercors. Il s'élève au sud-est de Corrençon, et c'est autour de lui que rayonnent la plupart des pistes de cette station. Ses forts abrupts méridionaux ferment le cirque de Saint-Andéol, qui constitue l'extrémité septentrionale de la dépression de la Gresse.

Les traits principaux de la structure sont représentés dans les coupes ci-dessous. |

Ø = chevauchement passant sous le sommet de la Moucherolle ; a.M = anticlinal majeur de la Moucherolle ; s.F = synclinal

de la Fauge ; f.PO = faille du Pas de l'Oeille (pour plus

de détails à son sujet se reporter à la page

"Deux Soeurs"). |

Ces abrupts correspondent à la barre transversale d'une baïonnette par laquelle le rebord urgonien oriental du Vercors effectue une importante avancée vers l'est, depuis le Pas de la Balme jusqu'aux Deux Soeurs.

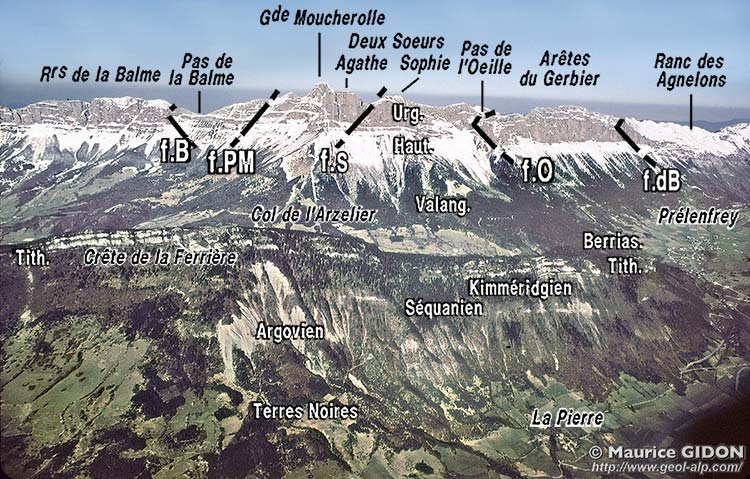

Le rebord subalpin à la latitude de la Grande Moucherolle vu d'avion, de l'est, depuis l'aplomb de Sinard Le rebord septentrional du cirque de Saint-Andéol est vu d'enfilade : Agathe masque la falaise qui court, sur1 km, entre elle et la Grande Moucherolle. f.B = faille (chevauchement vers l'ouest) de la Balme ; f.PM = faille (E-W, extensive) de la Petite Moucherolle ; f.S = faille (E-W, extensive) des Deux Sœurs , prolongement, en fait, de la précédente ; f.O = faille (N-S, extensive) du Pas de l'Oeille ; f.dB = faille de la Double Brèche. Le redoublement de la barre tithonique, qui caractérise la dépression de la Gresse, débute seulement à gauche des limites du cliché ; celui de l'Éperrimont commence à droite de Prélenfrey : au niveau du Tithonique, la portion du rebord subalpin visible ici ne montre qu'une série stratigraphique continue, exempte de ce genre de complications. |

Du point de vue stratigraphique le secteur de

la Grande Moucherolle se signale par le fait que les couches à

Orbitolines y sont remplacées, au SE d'une ligne passant

à peu prés par la gare de téléphérique

de la "Cote 2000" (altitude 1720), par des calcaires

bioclastiques roux.

C'est pourquoi, dans la pyramide de la Grande Moucherolle,

il n'y a pas véritablement de vire qui corresponde à

ce niveau, à la différence de ce qui se passe plus au nord et à l'est.

Il est à remarquer, en outre, que les couches de l'Urgonien

supérieur (Bédoulien) y sont presque partout décapées

par l'érosion sur les hautes pentes, et qu'il n'en subsiste

que de petits chapeaux, sur quelques éminences (comme la

Grande Moucherolle, les Rochers des Jaux ou le sommet de la crête

du Pas de l'Oeille) ou dans le creux du synclinal de la Fauge

(galettes du Pré de l'Achard, dans le vallon

du Clôt d'Aspres).

Enfin les calcaires bioclastiques commencent à envahir assez largement l'Urgonien inférieur et forment notamment la partie inférieure de la falaise massive urgonienne, tandis que le Barrémien inférieur s'épaissit à la faveur du développement d'alternances de marnes et de bancs plus calcaires (qui y prédomineront plus au sud).

Cette particularité est apparemment liée à la paléogéographie sédimentaire du Crétacé inférieur, selon un processus examiné dans la page consacrée aux rapports entre Vercors et basse vallée du Drac. Elle est également illustrée par la géométrie sédimentaire dans les Rochers du Gerbier. |

C'est effectivement au sein de la masse inférieure de l'Urgonien que se place un niveau qui livre de nombreuses coquilles d'huitres, du genre Alectryonia (qui est une forme classique du Valanginien supérieur en Chartreuse). On le rencontre notamment le long du chemin qui monte par la Combe de l'Ourson au pied des falaises septentrionales du sommet de la Grande Moucherolle (voir le cliché plus loin dans la présente page). |

A/ Le versant sud doit son relief de falaises à ce que l'érosion y a tranché la vaste voûte d'un anticlinal de la Moucherolle, très ouvert, dont l'axe s'élève de façon assez accentuée vers le sud. Cette dernière circonstance est à l'origine de ce que leur alignement décrit globalement un arc de cercle ouvert vers le sud (qui ferme du côté nord la dépression de la Gresse). L'analyse attentive de ces abrupts urgoniens révèle en outre des détails tectoniques qui sont moins évidents à observer.

En premier lieu il s'agit de failles très redressées, donc à rejet au moins partiellement extensif, qui s'observent du côté oriental du sommet (celles de la figure ci-dessus sont analysées en détail à la page "Deux Sœurs").

D'autre part on observe à l'aplomb occidental du sommet deux failles peu pentées à rejet faible mais compressif et à vergence ouest. L'inférieur de ces mini-chevauchements posséde notamment une "rampe" à faible pendage est qui s'amortit en un "palier" de glissement couches sur couches au niveau du Col des Moucherolles.

Le chevauchement supérieur se perd vers le NW "dans le ciel" mais la coupe oblique qu'en donne la facette d'accès au sommet (à regard ouest) montre qu'il nait du coté sud-oriental par rupture d'un crochon synclinal dont l'axe est orienté sensiblement N-S.

La culmination de la Grande Moucherolle s'avère donc résulter en partie de ces imbrications internes qui, bien que mineures, accroissent là l'épaisseur apparente de l'Urgonien. Mais elle correspond néanmoins fondamentalement à l'extrados supérieur de la large voûte anticlinale qui affecte dans la vallée de la Gresse les couches inférieur à l'Urgonien et qui y a pour cœur le Tithonique de l'anticlinal du Ménil.

B/ Dans le versant nord de la montagne la dalle urgonienne est le plus souvent érodée en dalles structurales, d'ailleurs à des niveaux variables de ses couches. Elle dessine alors, de plus en plus clairement vers le nord, une demi-voûte anticlinale qui est limitée à l'est par une flexure anticlinale presque anguleuse, l'anticlinal des Jaux, qui ne se manifeste aucunement dans les abrupts méridionaux de la montagne : ce pli, presque N-S, y prend en effet naissance au collet sud (1996) de la crête des Jaux et prend plus d'ampleur vers le nord tout en plongeant dans cette direction (en même temps que le synclinal de la Fauge qui lui fait suite à l'est : voir la page "La Fauge").

On peut être tenté de voir dans cet anticlinal des Jaux le prolongement septentrional de l'anticlinal du Ménil qui affecte le Tithonique au cœur de l'extrémité septentrionale de la dépression de la Gresse, d'autant que ces deux plis sont de taille comparable et similairement déjetés vers l'est. |

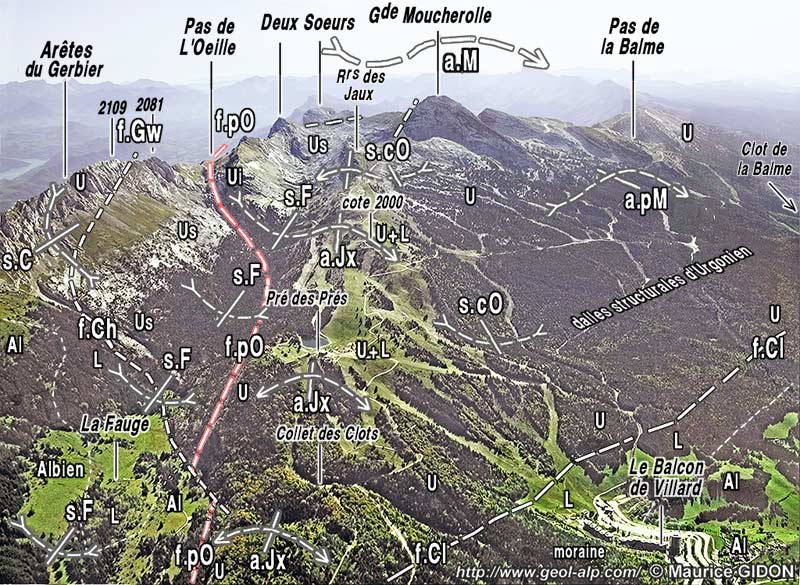

Le domaine skiable la station de ski de Villard-de-Lans (Les Glovettes) vu du nord, d'avion, depuis l'aplomb des Cochettes (pentes à l'est de Villard-de-Lans) s.C = synclinal du Cornafion ; f.Gw = faille ouest du Gerbier ; s.F = synclinal N-S de la Fauge ; a.Jx = anticlinal N-S des Jaux (axe plongeant vers l'observateur) ; a.M = coupole anticlinale de la Grande Moucherolle ; s.cO = synclinal de la flexure de la Combe de l'Ours ; a.pM = anticlinal NW-SE de la Petite Moucherolle. f.Ch = faille de la Combe Charbonnière ; f.pO = faille du Pas de l'Oeille (voir la page "Deux-Soeurs") ; f.Cl = faille des Clots. Le synclinal de la Fauge est vu un peu obliquement à la direction de son axe, qui plonge vers le nord (vers l'observateur). Il est traversé en biais par la faille du Pas de l'Oeille, mais cet accident ne le décale pas car il est antérieur (la surface de cassure est tordue en vrille par le synclinal). |

C/ Les pentes nord-occidentales de la Grande Moucherolle proprement dite sont constituées par la dalle structurale du toit de l'Urgonien supérieur, qui s'abaisse dans l'ensemble régulièrement vers le SW. Elles conservent une pente modérée jusqu'au bas des pentes de la Forêt de Villard, entre les constuctions de la station du Balcon de Villard et celles de Correncon.

La large voûte anticlinale de la Grande Moucherolle est séparée du synclinal de la Fauge par une crête secondaire qui prend naissance au pied NE de ce sommet. Il s'agit en fait d'un mont au sens jurassien du terme car il se moule sur une flexure anticlinale presque anguleuse, l'anticlinal des Jaux. Ce pli, d'axe presque N-S et très clairement plongeant vers le nord lui aussi, prend naissance au pied septentrional de la pyramide rocheuse de la Grande Moucherolle. Il s'épanouit sensiblement vers le nord avant être brutalement tranché, à la latitude de la station du Balcon du Villard, par la faille NE-SW des Clots par l'intermédiaire de laquelle il bute contre l'extrémité sud du synclinal de Villard-de-Lans d'une cassure NE-SW, la faille des Clots. Cette faille est transversale aux deux plis presque N-S, l'un et l'autre très ouverts, qu'elle met ainsi bout à bout et l'anticlinal des Jaux ne montre aucun prolongement apparent au delà du tracé de cette dernière (voir aussi la page "Villard-de-Lans").

Remarques stratigraphiques : La limite entre la partie supérieure de l'Urgonien

(Bédoulien) et sa partie inférieure (Barrémien)

passe un peu en arrière du point culminant des Rochers

des Jaux. Cela correspond à un niveau de calcaires bioclastiques

roussâtres qu'entaille la piste qui traverse à flanc

sur le versant ouest (gauche sur le cliché) pour atteindre

la gare supérieure des télésièges

de Corrençon (flèche de gauche du symbole de charnière

supérieur). |

D'autre part ce flanc ouest de l'anticlinal de la Grande Moucherolle est affecté par un repli synclinal de la combe de l'Ours qui est très ouvert et s'articule par un système de flexures en S, d'une part avec l'anticlinal des Jaux du côté est et d'autre part avec celui de la Petite Moucherolle du côté ouest.

Mais alors que l'anticlinal des Jaux a un axe N.180 (dirigé vers le Collet des Clots) le synclinal de l'Ours plonge selon un axe divergent, d'azimut proche de N150 pour passer entre les bâtiments du Balcon et l'Étang du Lauzet.

Ce synclinal de l'Ours prend naissance du côté SSE en déterminant la selle 1996 au pied nord de la Grande Moucherolle où il se rencontre avec l'anticlinal des Jaux (cliché ci dessous ; voir aussi la page "Deux Sœurs").

D/ L'arête secondaire qui descend du sommet vers le nord-ouest est pentée vers le NW presque parallèlement à l'axe de la flexure synclinale de l'Ourson. L'érosion y a en fait conservé une tranche étroite d'Urgonien supérieur qui est découpée de façon discontinue dans une dalle structurale qui repose sur les couches à Orbitolines : ces dernières sont même percées au bas de la crête (vers l'altitude 1900) en une arche dénommée "La Fenêtre".

Enfin le repli le plus occidental de la large voûte anticlinale de la Grande Moucherolle est constitué par un anticlinal de la Petite Moucherolle dont l'axe plonge vers le NW (aux alentours de N130), en direction du lieu-dit "station intermédiaire" du vallon du Clot de la Balme (voir la page "Corrençon").

![]() Voir, au sujet de l'ensemble de ce secteur, la page "Vercors nord-oriental".

Voir, au sujet de l'ensemble de ce secteur, la page "Vercors nord-oriental".

Carte géologique très simplifiée du rebord oriental du Vercors à la latitude de Villard de Lans et de Vif

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°", par M.Gidon (1977), publication n° 074.

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

| Saint-Martin | LOCALITÉS VOISINES | Deux Soeurs |

|

|

|

|

|

|

Grande Moucherolle |

|