Cours aval de la Gresse, chaînon des Brions |

Le torrent de la Gresse descend, depuis le village de Gresse vers le nord, au pied ouest du chaînon du Baconnet. À la latitude du village de Saint-Guillaume il se coude brutalement vers l'est pour y franchir la corniche tithonique. Il rejoint ainsi, aux abords du village de Lanchâtre, la combe de Terres Noires du sillon subalpin, qu'effacent là d'abondantes alluvions quaternaires : la Gresse s'y engage en la réavivant et la suit jusqu'à son débouché dans la plaine alluviale du Drac à Vif.

En effet son lit s'y encaisse en perçant les alluvions glaciaires et fluviatiles qui l'avaient colmaté lors de la dernière glaciation et en affouillant même assez profondément les Terres Noires sous-jacentes. Ces alluvions sont conservées sur les deux flancs sous forme d'une banquette relativement étroite en rive droite, plus large en rive gauche où elle est jalonnée par les principaux villages (Les Saillants, Saint-Barthélémy, Lanchâtre). C'est sur cette rive occidentale, en contrebas du replat alluvial que se situe une curiosité régionale anciennement célèbre (elle était au nombre des "Sept merveilles du Dauphiné"), la "Fontaine ardente du Gua".

Elle est située 1,3 km au sud du village de Saint-Barthélémy dans une ravine ouverte en contrebas du hameau de La Pierre. Il s'agit d'un orifice naturel de taille à peine décimétrique, ouvert dans les Terres Noires de son versant : les émanations de méthane qui s’en échappent sont suffisantes pour pouvoir alimenter des flammes si on les allume. Rien de particulier ne permet a priori d'expliquer la localisation de telles émanations qui sont alimentées par les matières organiques contenues dans les Terres Noires (d'autres sont connues ailleurs dans les mêmes couches, mais avec des débits moindres, par exemple à Meylan). |

Du côté oriental cette portion du sillon subalpin est séparée du cours du Drac par la lourde échine boisée des Brions, laquelle se poursuit vers le sud par la crête de La Lassière, au prix d'un léger décalage vers l'est de la ligne de crêtes, jusqu'à Saint-Martin-de-la-Cluze.

L'ensemble de ce chaînon correspond à la cuesta bajocienne qui y est donc fort épaisse, mais quiest en fait partagée en deux longitudinalement par un sillon déprimé. Ceci est dû à ce que la succession des couches y comporte deux niveaux plus calcaires séparés par un niveau médian plus argileux, l'inférieur armant la crête du Grand Brion et le supérieur celle de La Lassière. Toutefois aucune donnée paléontologique ne permet des préciser l'âge de ces trois niveaux dont l'hypothèse la plus simple et qu'il s'agit de 3 termes en succession stratigraphique normale.

Au sud de Saint-Martin-de-la-Cluze, cette ligne de relief s'efface car le sommet de son soubassement rocheux dessine un fort ensellement et disparaît sous les alluvions fluviatiles et glaciaires wurmiennes. Ces dernières prolongent simplement celles des environs de Sinard et se raccordent en continu, par le seuil presque horizontal des Marceaux, avec celles qui s'étendent en rive droite de la Gresse jusqu'à Saint-Paul-lès-Monestier (voir la page "Monestier").

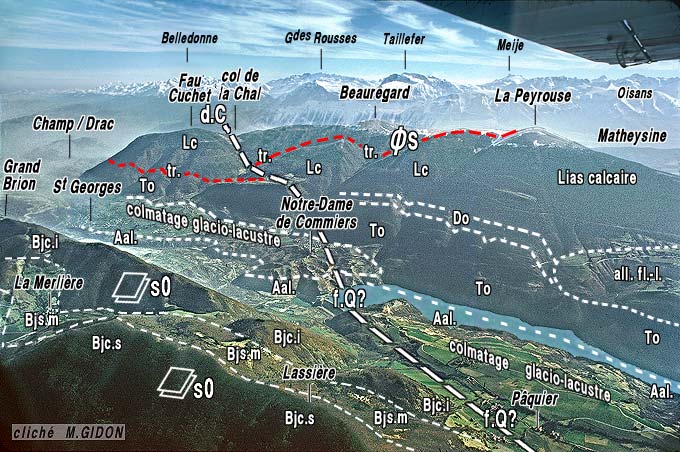

L'extrémité aval de la vallée du Drac vue d'avion, du sud-ouest, depuis l'aplomb de Sinard. Dans l'épaisse succession de la cuesta du Bajocien inférieur (premier plan gauche) on a distingué 3 niveaux (comme dans les collines bordières de Belledonne) : les calcaires inférieurs (Bjc.i), les marno-calcaires intermédiaires (Bjs.m) et les calcaires supérieurs (Bjc.s) ØS = chevauchement du Sénépy (branche supérieure) ; d.C = décrochement de la Chal ; f.Q? = prolongement présumé de la faille de la Queyrie. Les petits schémas figurent le pendage des couches (s0) |

L'origine de ce hiatus d'affleurement, large de 2 kilomètres, est sans doute tectonique car la limite des affleurements bajociens tranche leurs couches en oblique à angle aigu tout en descendant doucement vers le fond de la vallée du Drac (pour y aboutir à Notre-Dames-de-Commiers). Or ce tracé correspond remarquablement bien à celui, présumé, du prolongement septentrional de la faille de La Queyrie, par lequel elle doit se raccorder, au delà, aux faisceau des failles de Vizille (voir la page "Serpaton").

Il est d'autre part remarquable que le matériel glaciaire qui coiffe cet entablement alluvial est dépourvu de tout relief morainique à l'ouest comme à l'est de ce seuil.

Cette particularité a été attribuée par G. Monjuvent à une érosion de ces reliefs par un ruissellement "en nappe" par dessus ce seuil, des eaux qui provenaient des versants montagneux du Vercors (voir le cliché ci-dessus) : celui-ci serait intervenu peu aprés le retrait, à ce niveau, de la langue glaciaire qui y avait précédemment abandonné ses matériaux et libéré ainsi la vallée du Drac (avant que la Gresse ait creusé son lit en drainant ces eaux de façon plus linéaire dans les Terres Noires à l'ouest des Brions). |

Carte géologique très simplifiée du rebord oriental du Vercors au nord de Gresse

redessinée sur la base de la carte géologique d'ensemble

des Alpes occidentales, du Léman à Digne, au 1/250.000°",

par M. Gidon (1977), publication n° 074

![]() légende

des couleurs

légende

des couleurs

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gresse_Nord |