Prarion, Saint-Gervais, Col de Voza |

La lourde échine du Prarion sépare, au NW du Col de Voza, les cours aval des vallées de l'Arve et du Bon Nant, lesquels confluent à la bourgade du Fayet. Cette montagne est constituée de gneiss amphiboliques que recouvre au sommet un chapeau de grès houillers et, du côté nord et nord-est, par des micaschistes chloriteux viséens : sa continuité d'affleurements avec la rive opposée de l'Arve en fait l'extrémité sud-occidentale du bloc cristallin des Aiguilles Rouges et sa constitution , principalement gneissique, conduit plutôt à le rattacher au "rameau interne" de la chaîne de Belledonne, à la différence de celle, constituée de micaschistes clairs, des environs de Megève qui les rattache au "rameau externe" de ce massif cristallin (voir la page "Belledonne généralités").

1 - Du côté est le versant de la montagne, entaillé par la vallée de l'Arve dans le socle cristallin, affleurent principalement des bandes d'affleurements de schistes paléozoïques, orientées grossièrement N-S.

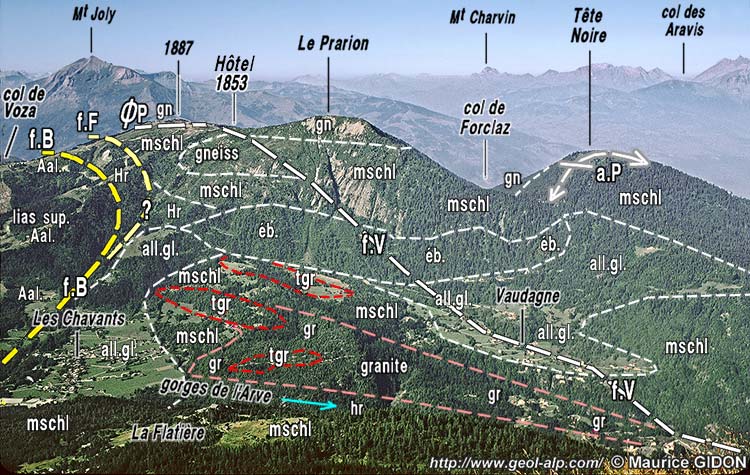

Le versant est du Prarion (vallée de l'Arve) vu du nord-est, depuis l'Aiguillette des Houches. tgr = grès de base du Trias ; Hr = grès et schistes houillers ; mschl = micaschistes chloriteux et pélites (Viséen). f.V = faille de Vaudagne ; ØP = klippe renversée du Prarion méridional (La Charme) ; f.B = faille de Bionnassay (prolongement de celle de Chamonix) ; f.F = faille des Fontaines, sa faille satellite occidentale, détachant la bande de houiller du Champel (son raccord avec le soubassement renversé de l'Hôtel est incertain). Les bandes N-S du granite de Servoz - Les Houches et des schistes chloriteux de Vaudagne s'intercalent entre les gneiss du Prarion et ceux du Brévent. C'est sensiblement leur orientation qu'adopte le tracé des gorges de l'Arve. a.P = demi-voûte antiforme du Prarion ; les gneiss du sommet du Prarion reposent sur les micaschistes chloriteux par l'effet d'un renversement anté-triasique. En effet, sur le versant opposé, les couches de base du Trias reposent directement sur ces gneiss aussi bien au revers du sommet du Prarion qu'aux abords de Saint-Gervais (où ces derniers sont verticaux) . |

Ces affleurements paléozoïques* comportent deux faciès, l'un formé des pélites et de grès habituels, que l'on rapporte à l'étage Westphallien. L'autre correspond à des phyllades plus ou moins schisteuses et verdâtres (connues dans toute la chaîne de Belledonne au sens le plus large sous le nom de "schistes chloriteux"), auxquelles on attribue un âge carbonifère inférieur ("Viséen").

La séparation de ces deux faciès ne semble pas avoir été assurée de façon totalement fiable lors du levé des cartes au 1/50.000° car les mêmes affleurements traversés par la limite entre les feuilles Cluses et Saint-Gervais sont attribués variablement à l'une ou l'autre de ces deux formations. |

En contrebas des escarpements boisés du Prarion ces schistes chloriteux affleurent moins largement car ils s'avèrent y avoir été abondament injectées par le granite de Servoz - Les Houches, d'âge hercynien tardif, par conséquent.

Par ailleurs, dans ces pentes plus douces, coupées de replats dont le plus élevé porte le village de Vaudagne, ces affleurements de granite se montrent coiffés par des placages de Trias basal. Cela témoigne de ce que ces pentes correspondent d'assez près à la mise à nu par l'érosion de la surface de la pénéplaine anté-triasique : cette dernière est donc fortement abaissée (de plus de 500 m) par rapport à sa situation plus à l'ouest, au dessus du sommet du Prarion. Cela met en évidence l'existence d'une faille de Vaudagne, apparemment extensive, dont le tracé (imprécis en raison du couvert quaternaire et forestier) doit déterminer la rupture de pente entre les replats du pied de ce versant et se escarpements supérieurs.

2 - Du côté sud l'échine du Prarion est limitée par une importante faille extensive, la faille de Bionnassay, qui tranche les limites des formations paléozoïques et leur juxtapose des schistes argileux aaléniens. Vers l'est son tracé s'abaisse depuis la crête sud du Prarion en suivant le lit du Ruisseau des Chavants (c'est-à-dire une centaine de mètres au SE de celui du téléphérique) jusqu'au sud-est du village de ce nom. Au delà il doit nécessairement s'infléchir vers l'est pour contourner par le sud les affleurements paléozoïque de rive droite du coude de l'Arve (ce qui correspond à un léger décalage dextre au niveau des Houches).

Ce tracé conduit à la considérer sans ambiguité comme le prolongement sud-occidental de la faille de Chamonix, qui marque la limite SE du bloc cristallin surélevé des Aiguilles Rouges.

image sensible au survol et au clic

Le versant sud-ouest de la montagne du Prarion, devant la vallée de l'Arve, vu du SW depuis le sommet du Mont Joly. s.pa = surface de la pénéplaine anté-triasique ; f.lC = faille de la Charme (tronçon du grand décrochement des Contamines) ; f.B = faille de Bionnassay, prolongement de celle de Chamonix ; f.F = faille des Fontaines, sa satellite occidentale (détachant la lame de houiller des Fontaines). |

Sur le versant SE de la Tête de la Charme, qui est le sommet méridional de la montagne (où aboutit de téléphérique), cet accident majeur est flanqué, une centaine de mètres plus à l'ouest, par une faille des Fontaines, satellite qui lui est paralléle et prend visiblement naisssance au sein du matériel paléozoïque de la lèvre occidentale. Ces deux cassures délimitent une lame de grès houillers qui s'accolle vers le haut au chapeau sommital (voir ci-après), mais qui s'intercale plus bas entre deux bandes cargneuliques jalonnant les tracés des deux failles.

Cette "lame houillère" des Fontaines était considérée par L.E. Epard (1990) comme une écaille tectonique imbriquée, dont un témoin serait posé en klippe sur la voûte du socle et reployé avec elle à l'ouest du col 1853 de l'Hotel du Prarion. D'autre part il voulait y voir un témoin de l' "unité de Vervex", qui est présente en rive gauche du Bon Nant mais dans un contexte bien différent (voir plus loin dans cette page), et dans laquelle il voulait voir passer le charriage de la Nappe de Morcles (ce que rien ne permet de justifier). En fait cette lame semble bien plutôt représenter la couverture originelle des schistes chloriteux du Prarion car elle se poursuit, entre ceux-ci et la faille de Bionnassay, jusque bas sur le versant est du col de Voza et s'y rattache au paléozoïque de la lèvre septentrionale de cet accident (voir le premier cliché de la présente page). Cela porte à considérer qu'elle a été arrachée au houiller du secteur des Houches et entraînée par le jeu cettte dernière faille. |

La constitution du sommet méridional du Prarion, où se trouve l'arrivée du téléphérique qui y accède par l'est, est particulièrement mal représentée sur la feuille Saint-Gervais au 1/50.000°. Les levers publiés par J.L. ÉPARD, bien que d'un graphisme médiocre, permettent de s'en faire une idée sans doute plus juste.

Le point essentiel est que les couches des affleurements paléozoïques les plus élevés y subissent un rebroussement vers l'ouest qui va jusqu'à leur complet renversement. Ainsi à l'ouest de l'hôtel d'arrivée du téléphérique ces couches reposent en klippe sur les cargneules des prairies de La Charme. On y observe que du côté SE le matériel gréseux de la lame des Fontaines se raccorde vers le haut avec la semelle (renversée) de la Tête de La Charme.

commentaires complémentaires à la page "Montjoie-Megève" |

3 - Du côté ouest, entre le sommet du Prarion et Saint-Gervais un placage continu de Trias et de Lias garnit les pentes de mi-hauteur ; il est posé stratigraphiquement sur les gneiss de ce versant à la manière d'un béret incliné vers le NW : cette disposition traduit l'ennoiement vers le sud de la voûte anticlinale du socle du massif des Aiguilles Rouges, au flanc NW de laquelle appartient le Prarion.

L'agglomération de Saint-Gervais se trouve en rive droite du Bon Nant, environ 1 km en amont de son confluent avec l'Arve. À cette latitude le cours de ce torrent s'est entaillé, plus à l'ouest que la limite occidentale des affleurements du socle cristallin, dans les dolomies et cargneules du Trias qui n'y ont qu'un pendage très modéré. Au niveau et en aval de Saint-Gervais on ne voit pas, en rive gauche du Bon Nant, ces couches triasiques s'enfoncer normalement sous les calcaires du Lias inférieur. Au contraire ce sont des schistes de l'Aalénien qui y affleurent, en juxtaposition plus ou moins directe avec les grès et dolomies du Trias (leur contact est d'ailleurs souvent masqué par les alluvions glaciaires),.

C'est là une disposition anormale, qui conduit à envisager que ces deux ensembles de terrains puissent y être séparés par une cassure. À cela s'ajoute que le socle cristallin que l'on ne voit réapparaitre que nettement plus à l'ouest, aux environs de Megève, appartient au rameau externe de Belledonne. On peut donc se poser la question de savoir si ce contact direct entre Trias et Aalénien en rive gauche de la vallée du Bon Nant n'est pas l'expression de la rupture du socle cristallin du Prarion par l'accident médian de Belledonne, dont il appartiendrait à la lèvre orientale. Or c'est à peu près là que la direction de son tracé (que l'on perd à l'affleurement au sud de l'Aiguille Croche) conduit à le rechercher, au delà de sa disparition sous le masque du sédimentaire du Mont Joly (voir la page "Montjoie"). |

En amont de Saint-Gervais il faut aller au sud du village du Golet, en rive droite du torrent du Torchey, pour voir se développer sur le socle cristallin une série complète, comportant tous ls termes liasiques, sur une épaisseur de l'ordre de 300 m entre le socle et la base des schistes Toarciens - aalénien (c'est-à-dire très supérieure à celle que cette tranche stratigraphique présente dans la bordure septentrionale de la boutonnière de Megève). Elle se développe alors en rive gauche du Bon Nant, en passant par Saint-Nicolas de Véroce, jusqu'au village de La Chapelle, c'est-à-dire à seulement un kilomètre de celui des Contamines et en contrebas oriental du Mont Joly .

La succession de cette série débute par des grès et dolomies triasique, mais les entailles des torrents de rive gauche y montrent, au dessus de ces dolomies triasiques et sous les toutes premières couches liasiques, la présence, d'une lame de schistes houillers, coiffés par des grès triasiques. Cette interprétation se heurte à la nature supposée tectonique de cette intercalation, qui est assez peu plausible à plusieurs égards (voir la page Mégève). Elle est contradictoire avec le fait que l'on n'observe rien de semblable sous le chevauchement du Haut Giffre où qu'on l'observe. Quant à sa localisation, le tracé qui en est proposé par Epard contournerait par le bord nord les affleurements cristallin de Megève, rejoignant ainsi, dans la vallée de l'Arly, un contact du sédimentaire sur le socle cristallin dont le caractère purement sédimentaire paraît avéré. |

Pour plus d'informations sur ces lieux voir le site "Géologie et glaciologie du Pays du Mont Blanc"

|

|

|

|

| Megève | LOCALITÉS VOISINES | Chamonix |

|

|

|

|

|

|

Prarion |

|